�����R�̎��R���܂���s���̉��ɂ���

�u�����R�̎��R���܂���s���̉�v

�������́A�Q�O�P�T�N�S���Ɉړ]���A�V���Ȏ������͎����ǒ��̋��{�ǐm��ɂ����܂��B

�ݗ��N�����@�@�P�X�W�W�N�U���Q�R��

��@�\�@�ҁ@�@�����ǒ��i��\��s�j�@���{�ǐm

�\�@�@�@���@�@����@��X�O�O��

���@�݁@�n�@�@�����s�����q�s�������P�X�W�X−�T

�A�@���@��@�@Tel/Fax �O�S�Q�i�U�U�R�j�V�V�T�P

���[���@�@�@�@cap-mt.takao@nifty.com

���䂤����U�荞��

�@�����L���@�O�O�P�Q�O−�V

�@�����ԍ��@�R�X�T�Q�W�S

�@�����Җ��@�����R�̎��R���܂���s���̉�

���䂤�����s����

�@�L�@���@�P�O�P�S�O

�@�ԁ@���@�T�T�T�T�Q�V�V�P

�@�������@�^�i�I�T���m�V�[�����}�����V�~���m�J�C

�@�����Z�@�ւ���̐U���݂͈ȉ������w�肭�������B

�@[�X��]�@�Z�ꔪ�i�ǂ݁@�[���C�`�n�`�j

�@[�X��]�@�O�P�W

�@[�a�����]�@���ʗa��

�@[�����ԍ�]�@�T�T�T�T�Q�V�V

�@��s�������A�������ԓ��i�ȉ��������j���v�悪�����q�s���������̏Z���ɒm�炳�ꂽ�̂�1984�N�W���̏����Ăł������B�Z���ɂƂ��ẮA�܂����Q���ɐ��B���j�Ք����q��ՂƖ����̐X������������a10���[�g���̎����Ԑ�p�g���l�������h���ɂ���Ƃ����B���������݂��獂���R����낤�A�n���Z���͒����ɒ����݂��u���������������Γ����v�𗧂��グ���B���̌㑍�����R�O�O�L�����[�g���̌����������ɂ́A���X�Ɍ��ݔ��̏Z���^���c�̂��a�������B

�@�������̏Z���B�́A�����ŏ��߂ĂƂ����Ȋw�҂Ƃ̋����ɂ�鎩��I�����e���]���i�A�Z�X�����g�j�����{���A���ݏȁi�����j�̓m����f�^�����ȃA�Z�X�ɑR�����B�A�Z�X��@�̕s���S�E�s���A�������ł̐ڒn�t�]�w�̔����A�g���l���@��ɂ��n�����ւ̉e���ȂǁA�Z���̎w�E�͑���ɂ킽�����B���̐��ʂ́A�u�������v��̑����A�Z�X�����g�v�i�����쏑�[1988�N�j�Ƃ����o�����ꂽ�B�����s�A�Z�X�R�c��́A�������ł����A���e���]�����ɑ����ٗ��Ƃ�������57���ڂ̖��_���w�E������Ȃ������B�V���e���́A����_�̌������A�Z�X�ƕ��B�������A�����s��1989�N3���A�����ɓs�s�v�挈����s�Ȃ��A�����Ɏ��Ɖ����ꂽ�B

�@1988�N1���ɍs�Ȃ�ꂽ�����q�s���I���́A���������݂ɂ�������R�Ƀg���l�����@�邱�Ƃ̐����������Ďs�����_�����킢�ƂȂ����B�Z���^���̃��[�_�[�ł������R�c�a�玁�i��̑O��\�j�͖����̐V�l�A�킸���P�����̑I����ł͂��������A�����S�T���̎x�����B�I������ɐݗ������u�����R�̎��R���܂���s���̉�v�́A�����R����낤�A�Ƃ̎s���̔M���v���������������̂ł���B

�@��́A���������s���Ă���B����ɁA�u���R�Ƌ��Ɏs���u���v�̊J�ÂȂnj[�ցE�w�K�����ɂ��͂𒍂��ł���B�u�V��W��ƃp���[�h�v��1985�N���疈�ĊJ�Â���A��s�����瑽���̏Z���c�̂⎩�R�ی�c�̂��͂��߁A�ŋ߂���Ӑ�_�����݂ɔ�������Z���c�̂��|���p����ɔ������Ă���L���C�̒��Ԃ����ɕ���ɏオ��A���݂��ɃG�[�����������Ă���B

�@ �����̐��ʂ́A�������s�̉��⏑�ЂƂ��Ĕ��s���Ă���B1998�N6������n�߂��u�����R�Ƀg���l�����@�点�Ȃ��v�P�O�O���l�����́A���݂T�O���M���W��A�^���̗ւ͒����ɍL�����Ă���B�����R�̓����ł��鋞���������R���w�O�ł́A���T���j���̌ߑO�X��������P�P�����܂ł̂Q���ԁA�q�ǂ��A��̃n�C�J�[�Ȃǂɏ�����i���Ă���B

�@2000�N10��25���A�����n�ٔ����q�x���ɁA���j�Ք����q��Ձ`������������R�܂ł̖�T�L����Ԃ̌��������݂������~�߂�

�u�����R�V��ٔ��v���N�����B�����́A�S������W�܂����P�R�O�O�l����l�X�A�s���̉���n���V�̎��R�ی�c���A�T�̎��R���i�����R�A���T�T�r�A�u�i�A�����q��ՁA�I�I�^�J�j�ł���B���R���́A�����n�ٔ����q�x���E�������قƂ������K�i�Ȃ��Ƃ��ċp�����ꂽ�B��s�����ł̑�^�̎��R�̌����i�ׂƂ����S���������������A��i�����̒����V���u�V���l��v�́A�G�{�Ŏn�܂�i��̍ٔ��Ƃ��đ傫�����B

�@2000�N10��25���A�����n�ٔ����q�x���ɁA���j�Ք����q��Ձ`������������R�܂ł̖�T�L����Ԃ̌��������݂������~�߂�

�u�����R�V��ٔ��v���N�����B�����́A�S������W�܂����P�R�O�O�l����l�X�A�s���̉���n���V�̎��R�ی�c���A�T�̎��R���i�����R�A���T�T�r�A�u�i�A�����q��ՁA�I�I�^�J�j�ł���B���R���́A�����n�ٔ����q�x���E�������قƂ������K�i�Ȃ��Ƃ��ċp�����ꂽ�B��s�����ł̑�^�̎��R�̌����i�ׂƂ����S���������������A��i�����̒����V���u�V���l��v�́A�G�{�Ŏn�܂�i��̍ٔ��Ƃ��đ傫�����B

�@�s���̉�͂P�X�X�W�N�����s�����H���A����A�Q�O�O�O�N����͓��H���Q���Ή^���S���A����̎����ǂ��S�����A��s���E�S���̓��H���Z���^���c�̂̃Z���^�[�Ƃ��Ă̖����͂܂��܂��傫���Ȃ��Ă��Ă���B

�@ ����̊����Ȋ������]������Q�O�O�R�N�T���ɂ�

�u�m�[���A�~�i�}�^���܁v����܂����B

�s���O�ٌ�m�u�����R�̍U�h�v���

�����R�ƌ�����

�����R�́A�����s�S���琼�ɂT�O�L���قǂ̊֓�����̒[�ɗ����̂悤�ȎR�ł��B�W���U�O�O���[�g���قǂ̏����ȎR�ł����A�s���̃I�A�V�X�Ƃ��Ė��N�R�O�O���l���K���Ƃ����Ă��܂��B

�@�����Ɍ������Ƃ����������H�v�悪�����オ�����̂́A�����܂������ɂ����Q�O�N�ȏ���O�̂��Ƃł��B���X�ƌv��͐i�݁A�����R�Ƀg���l�����@��͂��߂�2000�N10���A�����n�ٔ����q�x���ɏZ�������ݍ��~�����߂�i�ׂ��N���܂����B2002�N�ɓy�n���p�@�Ɋ�Â����ƔF�肪�o���ꂽ���߁A���̎��ƔF�����i�ׂ����̔N��7���ɓ����n�قɒ�i����܂����B���́A���N�ɋA�����Ă��炱�̑i�ׂɉ�����Ă��܂��B

�@��N�́A�����R�̂������n��̓y�n���p�̎��s��~���肪�ł܂������A��ɓ������قł��̌��肪�������܂����B�ʂ̒n��ł̓y�n���p�ł͎��p�ψ���A�Z���̈ӌ��q��F�߂��Ɉ���I�ɐR�������s���Ă��Ă��܂��B

�����������R�H

�@�������v��͓����p�����܂����œs�S����T�O�L�����ł̊H�����A��s���̌�ʊɘa��ڎw���Ƃ����ړI�ŃX�^�[�g���܂����B�����������H�Ƃ̌����_�ɂ������̂��A�����R�ł����B�v�҂͉����S�O���Ȃ������R�Ƀg���l���⋐��ȋ����̐��������܂����B�����_�ł������K�͂ȃC���^�[�`�F���W���ł��܂��B���ݏȁi�����j����݂�A�u�����������R�v�������̂ł��傤�B

�����R�̎��R

�@�k�C���ɂ���ƍ����R�ȂǂƂ����u�����ۂ��v�ȎR�́A���������Ȃ�Ƃ�����܂���B�������u����Ǎ����R�v�Ȃ̂ł��B����قǑ����̎s���ɐe���܂�Ă���g�߂Ȏ��R�͓��{�ɂ͑��ɂȂ��ł��傤�B�]�ˎ���܂Ŏ��Ђ̐X�Ƃ��Ď���A���ł��[���X�Ɛ��炩�Ȑ����ň��Ă��܂��B�����R�̉��ɂ́A�͖̂k�����̎R�邪����A���ł������q��ՂƂ��ēs�������ɂȂ��Ă��܂��B1200�킠�܂�̐A���ƃI�I�^�J�Ƃ����^�J���������Ă��܂��B�u�R�̎��R�w�v�̒��҂̏��͍����R�̎��R�ɂ��Ď��̂悤�Ɍ����Ă��܂��B

�u�����Ƃ�����s�s�̂������ɂ����āA���̂悤�ȑ��ʂȎ��R���ێ��ł��Ă���Ƃ����̂́A�܂��Ɋ�ՓI�Ȃ��ƂƂ����܂��B�������͂��̂��炵�����Y���A���̂܂܂̎p�Ŏq���Ɉ����p���`��������Ƃ����Ă悢�ł��傤�B�v�i�u�R�̎��R�����v��g�W���j�A�V���j

�傫�Ȏs���^��

�@�P�O�N�ȏ�O����A�n���ł͎s���^�����W�J����Ă��܂��B�P�O�O���l���Ώ����^���A�{��r�f�I�̏o�ŁA�����čٔ��̒�N�ł��B�ٌ�c�͔����q�����@�������������S�ƂȂ�A���R�ی�ɊS�̂���S���ٌ̕�m���Q�����Ă��܂��B������C�ٌ�c�ɉ����܂����B��ʏa������I�Ȏ�s���ł̓��H���ɑΌ�����Ƃ�������A���R�̂悤�ȁu�Ƃт���̎��R�v�������̂ł͂Ȃ�����A�͔ۂ߂܂���B�������A���ł����Ȃ���Ȃ�Ȃ��u�g�߂Ȏ��R�v�������ɂ���܂��B�傫�Ȏs���^���������Ă���̂́A�u�s���ɍŌ�Ɏc���ꂽ�e���̎��R�v����낤�A�Ƃ��������Ȋ���Ǝv���܂��B

�������l���Ƃ͓�����O�̎��R�̂���

�@�k�C���m�y�������H�ł́A�u�������l���̕ی�v��O�ʂɌf���܂����B�����Ă����ɂ���u�L���Ȏ��R�v���������܂����B�������ǂ��ɂł����鎩�R����邱�Ƃ��u�������l���ی�v�̊�{�ł��B�M�d�Ȃ��̂�Ȃ��̂�����ی삷��̂ł͂Ȃ��A�ڂ̑O�ɂ���l�X�Ȑ��Ԍn�₻���ɐ����鑽�l�Ȑ��������̂܂ܕی삷�邱�Ƃ�������ւ̋`���ł���Ƃ����l���ł��B���͍����R�̍U�h�ɁA���{�̎��R�ی�̏���������Ă���A�Ǝv���Ă��܂��B�����R������Ȃ���Ζk�C���̎��R�͎�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��ł��傤�B�m������Ƃ������k�C���̈ꕔ�����ꂽ�Ƃ��Ă��A�����̎��R������Ȃ���Γ��{�̎��R�͎���ł��܂��ł��傤�B������O�̐g�߂Ȏ��R�A���ꂪ�u���ʂȌ������Ɓv�ł��鍂�����H�ɂ���ĉ�邩�ǂ����A���N�����n�قł͔M���������W�J����Ă����܂��B

�����R�̎��R���܂���s���̉��̉���ɂȂ�ɂ�

���݁A�V�K����̕�W�͍s�Ȃ��Ă���܂���

�@�u�����R�̎��R���܂���s���̉�v�́A�����R�̎��R���܂���A�̊X�Â���������߂邽�߂̏������A�@�֎��̔��s�i�����j�A�s���u���A�V���|�W�E���A�C�x���g�����s���܂��B�u�s���̉�v�̖ړI�Ɏ^��������͌l�A�c�̂̂�������킸�ǂȂ��ł�����ɂȂ�܂��B

������F����

�N���F�l�P���@2000�~�i�w���A�Ƒ�1000�~�j

�@�@�@�@�c�̂P���@5000�~

�

���́F�����R�̎��R���܂���s���̉�

�ړI�F�����R�̎��R���܂���A�̂܂��Â���������߂邽�߂̏������i�@�֎��̖������s�A�s���u���A�V���|�W�E���A�C�x���g�A���j���s�Ȃ��B

�\���F�u��v�̖ړI�Ɏ^������s���c�́A�Z���^���A�J���g���A�w�l�c�́A���R�ی�c�́A�w�ҁA�����ҁA�����l�A�ȂǑ����̒c�̂���ьl�ō\������B

�^�c�F�u��v�́A������A�����ǂ�݂��A�^�c�͖����v���Ƃ���B�����N1�x�J�Â���B

�����F�c�́A�l�ɂ����A��t�ł܂��Ȃ��B

���F�N�ԁc�l1��2000�~�i�Ƒ��A�w���A�q�ǂ�1000�~�j�A�c��1��5000�~

���F�N�ԁc�l1��2000�~�i�Ƒ��A�w���A�q�ǂ�1000�~�j�A�c��1��5000�~

����ɂ͋@�֎����z�z�E�X������i2015�N2���������ċ@�֎��̔��s�͏I�����܂����j

�����Ԃ̎ʐ^��厏�ł���u�b�`�q �f�q�`�o�g�h�b�i�J�[�O���t�B�b�N�j�v�́A�Q�O�O�S�N�U��������A�����������̂������̓y�n���p�ƍ����R�̋L�����V��A�ڂ��܂����B�Q�O�N�ɂ���Ԍ��������ݔ��Ή^���̒��ł���Ђ낰��ꂽ���܂��܂Ȑl�Ԗ͗l�������Ƀ��|�[�g�������̂ł��B

���҂ł����ї�����̂��D�ӂɂ��f�ڂ����Ē����܂����B

�b�`�q �f�q�`�o�g�h�b

webCG

[CAR GRAPHIC No.519 (2004/6)]

�A�ځ@�b�f �m�n�m �e�h�b�s�h�n�m �e�h�k�d

��l�b�@���[�g�S�U�W

�| �� �P �� �|

���̉Ƃ��Ȃ�?!

������с@��

�ʐ^�����q���v

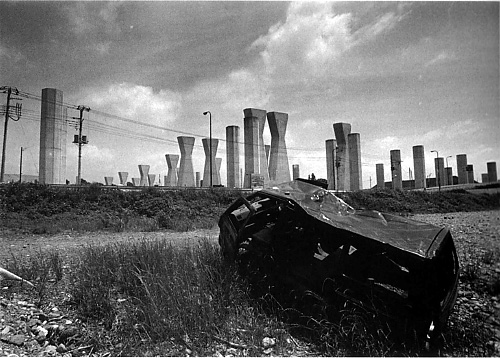

�P�s�R����ʉ߂��X�̕��ˊ��������ԓ��H�����ԑS���R�O�Okm�̎�s�������A�������ԓ��i���������j���v��B���̓��H�̊����ɂ���Ď�s���̖����I�Ȍ�ʍ��G�͊ɘa�����ƍ��y��ʏȂ͌����B�����A��N�A�H���\��n�̒n���҂U�l�̐\�����Ăɂ���āA�ꎞ�I�ɂ����Ƃ̈ꕔ���X�g�b�v�����B���������������v��ɉ����N�����Ă���Ƃ����̂��B�������v������ꂩ�猟����V�A�ځA���[�g�S�U�W�B

|

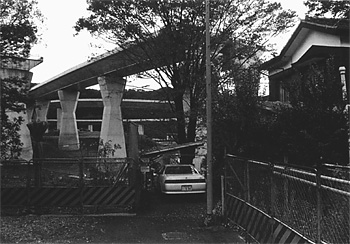

| ������싴�ɋ߂��H��͐�~�̕��i�B�i2000�N6���j |

�@�i�q�H��w�����R�X��������R�ڂ̐M���@���߂���ƁA���O�ɋ������Ă����Ƃ��聃���Ԃ�䒓�ݏ������������B�J�ʂ��Ă��܂�N�����o���Ă��Ȃ����Ƃ��ЂƖڂł킩��r���ʂ���z����Ƃ��̂�����ɏ����Ȍ����_�������āA���ݏ��͂����ɂ���B��R�X���ƌ������邱�ׂ̍��������ܓ��s�X���ł���B

�u��{����Ƃ����Ƃ͂������邩��˂��c�c�B��{�Ȃɂ���H�v

�@�t���l�[�����ǂ��̒N�����킩��炵���Ƃ��낪�A�����ɂ����ݏ��̌x���炵���B

�u�����A��{�F����ł����B���������́v

�@�����܂݂̂��肻���Ȍ��������C�ɂ����������A�Ƃɂ��������͕����o�����B

�u�ł��A�s���Ă��A������������܂����v

�@�x���́A�O�������悤�ɂ����������B

�@�X�������̏������u�ɒ���������A�y���̋��Ƃ�����A���Ǝv���ΐV�z�̏Z��������Ԃ��̈��́A���Ă͌Â�����̖��Ƃ������_�݂����n�悾�����Ɛ����ł���B��{�F�̎���͂��̕t�߂ɂ���͂����B���ݏ��ŋ�����ꂽ�Ƃ���X�����P�O�O���[�g���������ƁA�ˑR�A������̍H���̑������������Ă��āA�ɂ��J�[�u�����Ƃ������̎Չ��ǂ��ڂ̑O�Ɍ���ꂽ�B

�@�������E���ɂ͌��ݒ��̌������������Ă���B���䂩�牺����z�̍H�����̖{�����X���Ɍ������đ����Ă���A����́A���ܓ��s�X����˂����đ����Ă���̂��낤�B�����āA�˂�������ɍ�{�F�̎������͂��������B�������A�����ɂ͉Ƃ̂�������Ȃ������B

�@�H�����̖{���ԓ��̉�����A�܂苷���X���̍����ɁA���̎��ӂ̓y�Ƃ͐F�̈Ⴄ�ꏊ������B���ŋ߁A�y�������@��Ԃ������Ƃ����炩�ŁA���̍L���́A���傤�ljƈꌬ���قǂ��B

�u��{����̉Ƃ́A���������O�Ɏ��܂����B�y�̐F���Ⴄ���̏ꏊ�ł��v

�@�H������ɂ����J���҂������Ă��ꂽ�B

�@�̎��Ԃɂi�q�H��w���牽�x���d�b�������̂ɁA�ǂ���ō�{�ɘA�������Ȃ������킯���B�Q�T�ԂقǑO�A�ނ̎���ʼn�����Ă����̂ɁA����Ă�����ނ̉Ƃ��Ȃ��B�ނƘA������荇��Ȃ����������ɑ㎷�s���s���Ă����̂ł���B

�@���������ǂ�����č�{�ɘA���������炢���̂��B���̎�i���l���悤�Ƃ��Ă���̂ɁA���������݂��߂���ӂ��̐V���L�����肪���̓��ɕ�����ł���̂������B

|

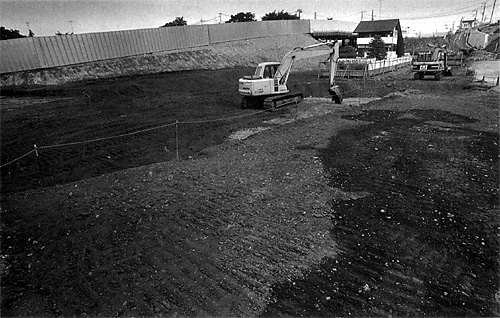

| ���ӂ̓y�n�����͂��łɏI��茗�������݂̂��߂̍H�����i�ށB�ꌬ�ۂ�Ǝc���{�F�̎���B�i2001�N7���j |

�s���㎷�s

�u�p�n���p�ɓ����n�ق���~���߁v

�@�Ռ��I�Ȍ�������t���A�e�V�����������̓y�n�����n��������̂͂Q�O�O�R�N10���R���̂��Ƃ������B�����t���̒����V���͎��̂悤�ɏ����Ă���B

�u�P�s�S���ɂ܂����錗�����̃��[�g���݂��߂���A�������C���^�[�`�F���W�������s�������s���t�߂̓y�n�����n�������ޏZ���炪�A���y��ʏȂ�s�Ȃǂɋ������p�̎葱����i�߂Ȃ��悤���߂��\�����Ăɂ��āA�����n�فi���R��s�ٔ����j�͂R���A�y�n���p���قɊ�Â��s�m���̑㎷�s���~���錈��������B����́A���p�̍����ƂȂ������ƔF��̓K�@�����咣�E�����Ȃ��s���̎p����ᔻ���A�{�i�ٌ̍��������i�ׂł����̂܂܂ł͓s�����s�i����\���������Ǝ��������B

�@�y�n���p�Ŏ��s����~���ꂽ�̂͋ɂ߂Ĉٗ�ŁA�\���Ȑ������Ȃ��������Ƃ�i�߂�s�����̎s�����������ᔻ�����B�s���͌����s���Ƃ��đ����R��������j�B���ȂȂǂ��疾���n���̂��߂̐\�������s�̍s���㎷�s�̎葱���͒�~����A���N�x���Ƃ��Ă������̏o������h�b�̊J�ʂ͓���Ȃ����v

|

| �s���i�ׂ��N������6�l�̌����̂����̂ЂƂ�A��{�F�B����̎��ӂł͍H���ԗ����傫�ȉ��𗧂ĂȂ��瓮�����B�i2001�N7���j |

�@�y�n���p�Ɋւ�鏬������p��̈Ӗ��͌�q����Ƃ��āA�����n�ق��o�����u�㎷�s���~���錈��v�́A�L�����ɂ�����Ƃ���m���ɉ���I�ŁA�������Ռ��I�������B��������n�܂��������H���͌����Ď~�܂�Ȃ��Ƃ������t�͂悭�������A���ꂪ���H���݂Ƃ��Ȃ�Ȃ�����̂��ƁB��������n�ق̌���͌��������݂̒��~���Ӗ����Ă���킯�ł͂Ȃ�����ǁA����ɂ��Ă��A�����Ԑ�p���H�̌��݂��ٔ����̌���ɂ���Ĉꎞ�I�ɂ����~����ȂǂƂ������Ԃ͂���܂łɕ��������Ƃ��Ȃ��B�����āA����𓌋��n�قɐ\�����Ă��u�t�߂̓y�n�����n�������ޏZ����v�̂ЂƂ肪��{�F�Ȃ̂ł���B

�@�n�ق̌����s���Ƃ��铌���s�A���y��ʏȁA���{���H���c�́A���̂S����ɓ������قɑ����R�������Ă���B���y��ʏȂ́u���s��~�̗v���̔��f�Ɍ�肪����v�Ƃ��A�Ό������s�m���́A�s�c��̏��M�\�������Ŏ��̂悤�ɑ����R���̗��R���q�ׂ��B

�u���́i�����n�ق́j���f�́A��s���̌�ʎ���̐[�������܂������l�����邱�ƂȂ��A���j�̐j���t�߂肳������̂ł���܂��B�ɂ߂Ĉ⊶�ł���A���������ٔ����ɑ����R�����������܂����B������̓��H�����̒x�ꂪ�A��s�����̏W�σ����b�g�̔��������j�Q���A�����āA��C������[���������Ă��邱�Ƃ͕�����Ȃ������ł���܂��B����ɁA���{�S�̂̌�ʃl�b�g���[�N�̌`���Ȃ��A�����R�X�g�傳���Čo�ςɈ��e�����y�ڂ��Ă��邱�Ƃ����炩�ł���܂��B�s�͍���Ƃ��A�����S�̗̂��v���������邽�߂ɁA�������̑��������𑣐i���Ă܂���܂��v

�@�����R�����A�������ق��t�]���f���������͔̂N�������l�܂���12��25���B����ɂ��ĕ������ʐM�͎��̂悤�ɏ������B

�u�����s�������s���ɒn���҂U�l�����A�s�Ȃǂɓy�n���p�葱���̎��s��~�����߂��\�����Ă̑����R���R�ŁA�������ق�25���A��~��F�߂������n�ٌ�����������A�\�����Ă��p�������B�c�c�����c�c10���̒n�ٌ���͓y�n���p���X�g�b�v������ٗ�̎i�@���f���������A���ق������̌��_���o�������ƂŁA�s�͍��̐����Ɋ�Â��㎷�s����C�ɐi�߂�Ƃ݂���v

�@�������Ƃ��s�����߂ɓy�n�⋙�ƌ������p���A���邢�͎��L���Y���𐧌����邱�Ƃ��ł���y�n���p�@�B�����K�p���邽�߂̎菇�Ƃ��ẮA�܂��A���̌������ƂɌ����������邩�ۂ������f����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���ꂪ���ƔF��B�F�肪�����ƁA���́A�e�s���{���ɐݒu����Ă���s���@�ցA���p�ψ���̐R�����o�Č��ق���A���߂ēy�n���p���\�ɂȂ�B����ƋN�Ǝҁi�������̏ꍇ�͍��y��ʏȂƓ��{���H���c�j�́A�������s���NJ����铌���s�ɓy�n�����n���̎��s���˗�����B���ꂪ�s���㎷�s�ł���B

�@��������{��U�l�̒n���҂́A�y�n���p�@�̍����ƂȂ��Ă��鎖�ƔF�肻�̂��̂̎����������߂�s���i�ׂ��N�����Ă���A���̈�R�����͊ԋ߂ɔ����Ă���i�`���̒����V���̋L�����ɂ���u�{�i�v�Ƃ͂��̍ٔ��������j�B�����A�i�ׂ��N�����Ă��A����Ȃ��Ƃɂ����܂��Ȃ����������݂͐i��ł����B�s���̎葱���͂��������~�܂邱�Ƃ͂Ȃ��i���s�s��~�j�A�ٔ����ł���ɂ�������炸�A����ł��y�n�����グ���鐣�ˍۂ܂Œǂ����܂ꂽ��{��́A���̃M���M���̃^�C�~���O�Łu���s���~���Ăق����v�Ƃ̐\�����Ă𓌋��n�قɍs�����Ƃ����킯�Ȃ̂��B�����ďo���̂�10���R���́u���s��~���߁v�ł���A12��25���ɓ������ق��o�����t�]�̌��肾�����B

�@�ǂ���玄�͂������������Ă����悤�ł���B�s���㎷�s��F�߂����ٌ���̓������l����ƁA���R�A�N���ɂ��ꂪ�s���邱�Ƃ͂Ȃ��B����͓��R�Ƃ��Ă��A���̍������Ȃ������ɁA�N�������Ă��A���炭�̊Ԃ͓����͂Ȃ����낤�Ǝv������ł����̂��B�Ƃ��낪�P��15���ɑ㎷�s�ߏ�����������A�Q��12���ɂ͍�{�̎���͎���Ƃɓ����Ă����Ƃ����̂ł���B

�@���肭�錗�����̐^�V�����R���N���[�g�̉��w�ɁA���́A�n�ɂȂ�������̍�{�̎���Ղ�������R�ƒ��߂Ȃ��痧���s�����Ă����B

�������v��

�@�������Ƃ́A���̐����Ȗ��̂���s�������A�������ԓ��ƌ����A��s�����S�����甼�a��40�`60km�Ő�t�A��ʁA�����A�_�ސ��ʂ鉄����R�O�O�����̓��ł���B�����Ԑ�p���H�����A���̈ʒu�Â��͍������H�ł͂Ȃ���ʍ����i�S�U�W�����j�ŁA�����_�ŋ��p���Ă���̂́A�։z�����ԓ�����������߃����W�����N�V����������̏o�C���^�[�`�F���W�܂ł�28.5km��ԁB��{�F�炪���������݂��߂����đ����Ă��邠�����́A����1.9������ɂ���B

�@���y��ʏȂ��쐬�����p���t���b�g�ɂ́A���������݂̈Ӗ������̂悤�ɍڂ��Ă���B

�u��s���̌�ʂ͔N�X���G���ɂ߂Ă���A���̉����̂��߂ɂ��܂��܂ȓ��H�������i�߂��Ă��܂��B���̒��j�ƂȂ�̂��R��X���˃l�b�g���[�N�\�z�Łc�c�ȉ����v

�@�R��Ƃ́A��s�������H�̓s�S����𒆐S�ɁA��������A�����O�s����i���O�j�A�������̂��Ƃł���A�X���˂Ƃ́A(1)���֓��E�َR���@(2)���֓��E���ː��@(3)��֓��@(4)���k���@(5)�։z���@(6)�������@(7)�������@(8)��O���l�@(9)�����p�ݓ��H���w���Ă���B���̂��ׂĂ��l�b�g���[�N�������̂͂��̂��Ƃ��킩��Ȃ����A���y��ʏȂɂ��A�u����19�N�x�܂łɓ��k�����琼���̌������i�����k���`�։z���`�������`��O���l�����ԑ��j�ƁA���k�����瓌���̊O��������������\��v�Ȃ̂��Ƃ����B�����āA����15�N�x�ɋ��p�J�n�̗\�肾�������̏o������C���^�[�`�F���W�ȂLjꕔ�̋�Ԃ������A�u�����ނˌv��ǂ���v�Ɏ��͐i��ł���Ɠ��Ȃ͘b���B

�@�O�o�̃p���t���b�g�́A�������̎��ƌo�܂ɂ��āA�܂�79�N�i���a54�N�j�Ɂu��K�͎��ƌv�撲���Ƃ��Ė{�i�I�ɒ����J�n�v�ƋL�ڂ��Ă��邪�A���́A�����������Θb��40�N�ȏ���O�ɑk��炵���̂��B��{��Ƃ͕ʂ̋�ԂŌ��������ݔ��̉^����W�J���Ă���Z���O���[�v�̂ЂƂ�A���{�ǐm���w���E�x�i�Q�O�O�Q�N12�����A��g���X���j�Ŏ��̂悤�ɏ����B

�u�c�c���������������́A�P�X�U�Q�N�A�r�c���t����̑S�������J���v��i���S���j����n�܂��Ă���B�S���̒��ŊJ�����_�Ԃ���ʁE�ʐM�ԂŌ��ԍ\�z�\�����B����܂��Č��ݏȁi�����j��67�N�A�w������O�O�s�H�x���āB69�N�ɂ́w�����H�x�Ƃ��Ċ������H�����v���b�����ɒ��肵�Ă���B�������Ă݂Ă���ƁA���̊J���\�z�ɂ͎s���̐����̑��Â������������Ȃ��B�o���_����A�s���s�݂Ȃ̂��B������10�N���76�N�A�����H�́w��s�������A�����H�x�Ɖ��̂��ꂽ�B�������A���̎��_�ł͂������A�s�������͌������v��̑��݂Ȃǒm��R���Ȃ������c�c�v

�@������T���o������{�����̑O�Ɏp���������̂́A�̎��������P���Ԃقnj�̂��Ƃł���B�����ɂ��s���^���̊����ƑR�Ƃ������e��\�z���Ă������A���ۂ̔ނ͈Ⴄ�B�������ʂ́A�s���^���ȂǂƂ͂܂�ʼn��̂Ȃ������ȉ��₩�ȕ\��ł���Ă����B�����Ĕނ́A�u�o���_����s���s�݁v�̌������v���m�炳�ꂽ���̂��Ƃ�b�������B

�u79�N�i���a54�N�j�̌��U�ɒn���̐_�Ђɒn��̏Z�����W�܂����Ƃ��ł����B���̂W�����A�V�N��Ƃ������ƂŁA���͎����Q�������ďo��������ł��B���̐Ȃɒn���I�o�̎s��c�������āA�ނ������킯�ł��B�w������Ƃ܂��H���ł���炵���x�w���̏o�̎R����ʂ�炵���x�ƁB�����́A�s��c���ł������̒��x�̏���m�蓾�Ă��Ȃ������B�w�������x�Ƃ������t�����o�Ȃ������킯������A���R�A���̎��_�ł͋�̓I�ȃ��[�g�Ȃ�Ă킩��킯���Ȃ��v

�@���ꂩ��T�N���84�N�i���a59�N�j�X���ɂȂ��āA��{�F�͏��߂ċ�̉����ꂽ�������v���ڂɂ��邱�ƂɂȂ�B���ݏȁi�����j���u�Z���̊F�l�ցv�Ƃ����ē����z��A���H���݂̐�������J���ƒm�点�Ă����̂��B

�@���̓��A���ݗ\��n�ƂȂ�n��̋�����قɂ́A���ɓ��肫��Ȃ��قǂ̏Z�����W�܂��Ă����B�����ƌ���70�`80�l�͂����Ǝv���ƍ�{�͂ӂ�Ԃ�B�N�����H���\��n�ɓy�n�����L����l�����ł͂��������A�c�����������̐l�������A�\��n�ɋ��Z����̂�20���тقǂ������낤���B���ݏȂ̌W���ƁA��̐i�s���Ƃ��Ďs�̐E��������Ă��Ă����B

�u���ɓ���Ɨ\�胋�[�g���������܂ꂽ�ג����n�}������o����Ă��܂����B�`�����ނƎ��̉Ƃ��Ȃ������B�������̃��[�g�̉��ɂ���������Ă�����ł��B�������Ƃ������A�w����͑�ςȂ��ƂɂȂ����x�Ǝv�����B����ɒn�}�����Ă����ƁA����̔����������\�胋�[�g�Ɉ����������Ă���Ƃ�����B�w�����������āA�c��͂ǂ�����x�Ƃ������������ƁA�����҂̓��́w�Ώۂ̓y�n�����ł��x�Ƃ��������Ȃ��B����͂Ȃ����낤���Ă��������ł�������ǁA���̑�P��ڂ̐�����ł́A���Ȃ��Ƃ��{������ь����悤�ȏɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ��B�����܂߁A�Q�������݂�Ȃ��A�w�ǂ��Ȃ��Ă��?!�x�Ƃ����v���ł����ς��ł�������v

�@�����A���������݂ɑ��锽�Ή^���͂����ɋN�������B���ݗ\��n�ł��鋍���n��ɂ́A����90�قǂ̐��т��������Ƃ������A���̂����̖�R���̂P�̐��тō�鋍���n�挗�������Γ��������������̂ł���B�������A��{�F�������ɖ���A�˂Ă����B

|

| ��R�X�����猩�������n��Ə��p�n��̌����ꕗ�i�B�i2000�N12���j |

���R�̖@��

�@���ݒ��̌�������w�ɍ�{�̎���ՑO�ɗ��ƁA�����̐�ɏ��������Z�u�˂��s�����j�ޕǂ̂悤�ɘA�Ȃ�p��������B�������܂ł̋����́A�ڎZ�����Qkm�͂��邾�낤�B�����������n��̊O��ł���B�܂�A��{�̎���ՂɌ������������̉�����z�Ɖ��Z�u�˂ɋ��܂ꂽ�܂�����Ȉ�т������n��Ƃ������ƂɂȂ�B�z�����߂��点�邵���Ȃ����A�������v��ȑO�̂��̒n��́A���ꂱ���̂ǂ��ȕ�����̕��i���L�����Ă����ɈႢ�Ȃ��B�������́A�����y���@��Ԃ��������ɂ����f��Ȃ��H���\��n�Ɏp��ς��Ă����B

�u���s��~�̐\�����Ă������U�l�̒��ɂ͎��̌Z������B�������́A���̓y�n�ň�����l�ԂȂ�ł��B�������ĂQ�N�قǂ悻�̓y�n�ɏZ��ł��܂������A���a�T�R�N�ɖ߂��Ă����B������n���̐_�Ђł̐V�N��Ŏs��c�������K�͂ȓ��H���ł���炵���Ƃ����b�������̂́A�����ɖ߂��ĂP�N�ƌo���Ȃ������������킯�ł��v

�@�������v������ɘb����{�F�̌����́A�܂�ŋq�ϓI�ȗ���Ŏ����o�߂�W�X�ƌ���O�҂̂悤�������B�{���ߊςƂ�����������܂������������Ƃ��Ȃ��B���̂����Ȃ̂��t�ɂ����������������Ή^���Ɋւ�����N���̒����ƁA���̊Ԃ̋�����Ă���悤�Ɏ��ɂ͊�����ꂽ�B

�@�����A���ɉ�����Ƃ��̔ނ͈���Ă����B����͂Q���Q�S���A�����n�ق̖@��ł̏o�����ł���B

�@�J��T���O�̖@��͋l�߂������������x���҂ŕ����ʂ肠�ӂ�Ԃ��Ă����B�S�Q�̖T���Ȃ͂�������ς��ŁA���肫��Ȃ������l�X���Ǎۂɂ�����ƕ���ŗ����Ă���B���̐��A�Q�O�l���B�@��Łg�������h��������Ă��Ȃ����Ƃ͒N�����m���Ă���悤���������A����ł��ނ�́A�ٔ������u�@��O�Ɂv�Ƒ����܂ł��̏�𗣂�悤�Ƃ͂��Ȃ������B�N�������̋߂��Łu����Ȃɑ吨�����ڂ��Ă���v�ƃA�s�[�����悤�ƌ����Ă���B

�@�O�q�̒ʂ�A��{��͓y�n���p�̍����ƂȂ��Ă��鎖�ƔF�肻�̂��̂̎����������߂�s���i�ׂ𓌋��n�قɋN�����Ă���B�P�V��ڂ̌����٘_���J���ꂽ�Q���Q�S���́A���̌��R�̓��������B

�@���̓��A�U�l�̌����̂����̂R�l���،���ɗ����A�ŏI�ӌ��q���s���B�R�l�ڂ���{�F�ŁA�ނ́A�ȑO�ɉ�����Ƃ��̃��t�Ȋi�D�ł͂Ȃ��A���F�̃X�[�c�Ƀx�[�W���̃l�N�^�C����߁A�����Ԃ�ْ����݂Ȃ̂��d���\��ŏ،���ɗ������B�T���Ȃ���ł�����������ۓI�Ɍ�����ٔ�������{�����ߑ����A�E���ȍٔ����́A���肾������{�̌��t���������n�߂��B�ȉ��͍�{�̒q�̈ꕔ�ł���B��{�F���A�Z�݊��ꂽ�y�n�𖾂��n���Ɏ��������O�̎v����b�������B

�u�Q���V���A�������v�w�́A�P�O�O�l�K�͂ʼn��������Ă���ł��낤�㎷�s�̋��|�ɂ��т��Ȃ���A�Q�U�N�Z�݊��ꂽ�Ƃ��o�܂����B�v����N�̂U���Q�V���㎷�s�̐������Ȃ���Ĉȗ������t���܂Ƃ��ċ��|�ł��B�������������s�����̂��A�������̉Ƃ͂ǂ��Ȃ�̂��A�s�̐E���炪��ʂɉ��������Ă��ďd�@�Ŗ��c�ɂ���Ă��܂��̂��B

�@�����������̏Z���̌��������Ή^���́A���������݂��̂��̂̌����������߂铬���ł����B�܂��A�Ђ��Ă͍����s�����Ƃ���A���_�Ŏ��R��j��������Ƃ����̂܂ܖ�����ɂ��Ă����Ă����̂��Ɩ₢��������̂ł����B

�@�Q���W���A�����z���Ă������K�����Ƃ����������̉ƂŁA�����R�̎��R���܂���s���̉�̐l�����ɂ��A���ʂ�̉�J����܂����B�Q�O�����̎Q���҂�����A���̌Z���Q�����č��̋��n�����܂����B

�@�Q���Q�O���A�������̉Ƃ͎���X�n�ɂȂ��Ă��܂��B�s�̍����ǂ́A���z�������o����ƌ����Ă��܂����B���y��ʑ�b���ŁA���e�́w������p����Ă���y�n��Ɏc�������̂��̂ɂ��ẮA���̌�����������A�y�n�������n���܂��x�Ƃ������̂ł��B����ł́A���l�ɒǂ��K�ł͂���܂��B���͓��e�����̂悤�ɕύX���č����ǂ̐E���ɓn���܂����B

�w���A��{�F�͕����P�U�N�P���P�T���A�����s�m�����s�̑㎷�s�ߏ��ɋL�ڂ̉��L�̓y�n�Ɋւ��āA���̓y�n��Ɏc�������̂��̂ɂ��āA���̌�����������A�����P�U�N�Q���Q�O���������Ĉ����n���A���݁A���y��ʑ�b��퍐�Ƃ��đ����Ă��鎖�ƔF�����ٔ��̔����m����܂ŁA���y��ʏȋy�ѓ��{���H���c�ɁA���̓y�n�̎g�p�������܂��x�v

�u�ٔ������̂������ɂ́A�y�n�̌�����߂��Ă��炢�܂��B�������͂P�O�O�N�����ǂ����̌����ł��B���̂Б��̑�ɂ͓y�n�͖߂��Ă���ł��傤�B�����āA���̓�����P�O�O�N���o�ĂA���̂悤�ɂ͂����Ȃ��܂ł��A����Ȃ�̎��R�͖߂�ł��傤�B������鎄�����ɋ��߂��Ă���̂́A���̊����ǂ̂悤�ɂ��Ė����̐l�����Ɏc���邩���l���邱�Ƃ��Ǝv���܂��B�����̐l�����́A��������f���炵����Y���Ƃ͎v��Ȃ��ł��傤�B�������͗v��܂���v

[CAR GRAPHIC No.520 (2004/7)]

�A�ځ@�b�f �m�n�m �e�h�b�s�h�n�m �e�h�k�d

��l�b�@���[�g�S�U�W

�| �� �Q �� �|

�� �� �n ��

������с@��

�ʐ^�����q���v

���������݂̐����₢�A���ݗ\��n�̏Z���炪���Ȃǂ�ɓ����n�قɑi�ׂ��N�����̂�2000�N12���B���ꂩ��R�N���߂��A���ɔ����̓�������Ă����B�����O��A�����Ĕ����̏u�ԁA�����҂͉����v���̂��B�����̂ЂƂ�A��{�F�́g���̓��h��ǂ��B

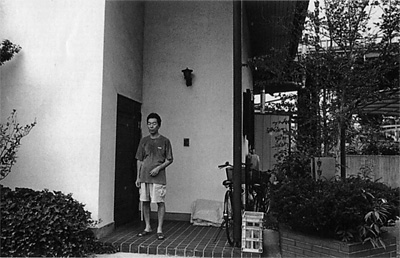

| ���݂��i�ތ������́A�n���҂̂ЂƂ�A��ؐi�̎���O�ɂ܂Ŕ������B�i�ʐ^���ǔ��V���j |

�@�Б��Q�Ԑ��̐~�X���͓s�S�𗣂��ⓖ����O�̗l�ɂP�Ԑ��ɕς��A�i�q�������w��������߂���ƁA����ɂQ��̃o�X������Ƃ���Ⴆ�邭�炢�܂łɓ�������������B����ɏ��͓��_�������āA�_���ɉ����Ă��˂��˂ƋȂ��铹�𑖂邱�Ɩ�P�T���A�₪�āA�����s�̍ō���ł���_��R�i�W���Q�O�P�V���j�̓o�R���ւƑ����ѓ������̂���W���������Ă���B����������B�_���ƁA�_���ɗ��ꍞ�ސ�Ƃ̋��ڂ͂������Ɛ��������Ď������Ƃ͂ł��Ȃ����A�����悻�̖ڈ��łȂ�u�����肪�������̂����v�ƌ����Ă�������������Ȃ��B

�@�P�X�X�O�N�̏H�A���q���v���F�l��ƒނ���y���������Ƃ́A���̕t�߂̂��Ƃ��B�ނ�Ɠo�R���D���ȋ��q�ɂƂ��ĉ_��R�ɋ߂���т͓��ʂȏꏊ�ł���A�㗬�̒O�g�R��������𗬂�鐅�̐��O�g��ւ́A�ނ�̉a�Ɏg���쒎��߂�ɍs�����Ƃ������������Ƃ����B����Ȕނ��A���������݂̂��߂ɔj��Ă����\��n�����̕��i���ʐ^�Ɏc����Ƃ��n�߂��̂́A���̓��̋A�蓹�Ɉٗl�ȕ��i��ڂɂ����̂����������������B�~�X������ܓ��s�X���ɓ���A�������s�𑖂��Ă���Ƃ��̂��ƁA��R�X���ƌ��������̌����_���E�܂�����A�����̐�ɁA���̂������傫�ȁA��������������̃R���N���[�g�̒�����������ł���̂ɋC�������Ƃ��납��n�܂��Ă���B

�u��ՂƂ��������p�Ђ̐Ղ̂悤�Ɍ������v

�@�Ƃ����ɂ͉��ł��邩�����ł��Ȃ���������́A���ݒ��̌������̋��r�������B����ɖ߂��Ă����̌��i�������痣��邱�Ƃ͂Ȃ��A��������q�́A���p�̃}�~���ƃL���m������ɋ��r�̌�����ꏊ�ɗ����߂����Ƃ����̂ł���B

�@���̔N�A42�N�ԋ߂��c�c�n���S(�������g��)���N�őސE�B�����ނ́A���ꂩ��Ԃ��Ȃ����Č���ʐ^�������Ƃ����ʐ^�w�Z�ɓ���A��̃J�����̘r�ɖ����������悤�Ƃ��Ă�����悾�����B����܂ł́A�����ς�R�̎ʐ^�ȂǕ��i�ʐ^���B�葱���Ă����̂����A�R�ɓo�邽�сA���邢�͌k���ނ�ɏo�����邽�тɊ��j��̌�����ڂɂ��A�����̓J�����Ŋ����Ɏ��g�݂����ƍl����悤�ɂȂ��Ă����̂��B���̔ނ̑O�ɁA���Ƃ��s�C���ŋ���ȃR���N���[�g�̒�������ꂽ�̂ł���B

�u�����낵���ȁv

�u�����낵�����߂��ȁv

�@���q�́A���x�����x���������t���J��Ԃ��A�u�L�^���Ă����Ȃ���v�Ǝ����Ɍ����������Ȃ���V���b�^�[���������̂������B�{�A�ڂŎg�p���Ă���ʐ^�́A���̓�����B�肽�߂����q���v�̋L�^�̈ꕔ�ł���B

���̑O��

|

| ���N2���A�����n�قł̏��i������O�ɂ��ė�̉Ƃ͎����I���Ă���B |

�@�������s�̌��������ݗ\��n�ɕ�炷6�l�̒n���҂��s���㎷�s�̒�~�𓌋��n�قɋ��߁A���ꂪ�F�߂�ꂽ�̂���N(2003)10��3���B���������Ⓦ���s�������R�����A���ʂƂ��Ēn���҂̋��߂͑ނ����Ă���B������A��{�F�ƍȂ̐��q���A�Z�݊��ꂽ��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ����͍̂��N(2004)�Q���̂��ƁB�ȗ��A��{�v�Ȃ́A�����s���̃}���V�����ɉ��̏Z�܂����\���Ă���B

�@�S��21���̖�A�܂�A���������݂��߂���<���ƔF��>��<���ƔF���F�߂������s���p�ψ���ٌ̍�>�Ƃ����ӂ��̎����������߂��ٔ�(���P)�̔������o��O�̔ӁA��{�F�́A�V��������̕����ŗ����̏����ɒǂ��Ă����B

�u�����͂ǂ��Ȃ�낤?!�v

�@�����n�قɑ��i�����̂�2000�N��12���B���̓�����A����A���ƔF�肪�������ꂽ2000�N�P������Ƃ������́A���邱�Ƃ͂�����Ƃ̎����͂���B���낢��ȋǖʂŁA����Ă����ׂ��Ǝv�������Ƃ͂��ׂĂ��s�����Ă���B������҂ЂƂ�̌����Ƃ��āA�ӂ��Ƃ���Ȏv������{�̓����悬�����̂͏��ɓ����Ă���̂��Ƃ��B

�@�������C���^�[�`�F���W�̗\��n���܂߁A�t�߂̏Z������N���N���������������ݔ��Ή^���ɑ��A���ݏ�(����)�Ɠ��{���H���c���y�n���p�@�̓K�p�̂��ߎ��ƔF���\�������̂�99�N8��20�������āA���N1��19���A�����̒��R���ݑ�b�����ƔF����������Ă���B�������Șb�����A���̎��ƂɌ����������邩�ۂ����|�C���g�ƂȂ鎖�ƔF��́A���ݏȂ����߁A���̉ۂ����߂�̂͌��ݑ�b�Ƃ����d�g�݂ɂȂ��Ă���̂��B

�@��{��<�����m�n���p���ٔ����x�����>�̎����ǒ��Ƃ��Č����c�����������Ă����ЂƂ�ƂȂ����̂́A���傤�ǂ��̍��ł���B

�@�g���^�̃f�B�[���[����O�H�̃f�B�[���[�Ɉڂ����̂̓����_���������ꂽ�����ŁA�g�b�v�Z�[���X�}���ł͂Ȃ��������A�u����ł����т͏�ɏ�ʂɃ����N�����D�G�ȉc�ƃ}���������v�Ɣނ͌����B��ɉc�ƐE���玖���E�ɕς�邱�ƂɂȂ�̂����A�ނ�50�̂Ƃ��A�f�B�[���[�Ԃł̍����ԑ肪�����オ��A������@�ɔނ͑ސE�����ӂ����B���ƔF��̍����́A�܂��ɂ���ȂƂ��ɋN�������o�����������̂ł���B

�@�����Ɏ��ƔF��ɑ���ًc�\�������o�����B���̔��N��ɂ͌��ݏȂ����s�����������蒲���A���ʂɍR�c�W����J���A�N���ɂ́A���Ɏ��ƔF��̎����������߂�i�ׂ��N�����Ă���B���݂ɔ�����^���҂���A�n���҂̓y�n��110�l�̎ؒn���҂�ݒ�������B�s�̎��p�ψ���ٌ̍��̎����������߂�i�ׂ��N�������̂�2002�N��l1���B��N(2003)�͓����s�ɂ��s���㎷�s�̒�~�����߁A��������͂��ꂪ�F�߂�ꂽ�B

�@���̂R�N���قǂ̊Ԃ̈�A�̏o���������X�ɍ�{�̔]���ɕ�����ł͏����Ă����B��Ђ����߁A���������݂ɔ�����^���ɖv���������X���v���o���Ȃ���A����ɂ��O�ɁA���������ǖ����̏������m�F�����B�ٔ����Ɏ����Ă������̂͗p�ӂ��Ă���B���ނ����ׂăU�b�N�ɓ��ꂽ�B���v�̐j�́A���̂Ƃ����ł�12�����܂���Ă����B

�@���ӎ��̂����ɋْ����Ă����̂��낤���A�ڂ��o�߂��̂͌ߑO4���ŁA����2���Ԃ͐Q�Ă�����Ǝv�������A���̏u�ԁu�s�i�v��2�����������悬��B

�u����A��ɕ�����킯���Ȃ��v

�@�C����蒼���A�������c�������Ƃ��Ȃ��������ƍl���Ă��邤���Ɏv���o�����B�������A�T���Ȃ̌������̂���������Y��Ă����B�����Ȃɍ���20�l�͓��ɓ����Ă���B8�l�ٌ͕�m�A�c��12�l�͒N�ƒN�Ƃ����ӂ��ɁB�������A�ٔ����Ƃ̎��O�ł����킹�Ō�������70�l���̖T���Ȃ����蓖�Ă��Ă���A���ꂾ���̐��Ƃ��Ȃ�ΐ������ł��p�ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ����낤�B��}���Ŕԍ����������ꂽ�����������o�����B������6�����߂������A�Ȃ̐��q���o�����鏀�����n�߂�B��3�����O�Ɍ������ĉƂ��o�����́A6�����ɃZ�b�g�����ڊo�܂����炸�낤���Q�߂����Ƃ��낾�����炵�����A����ł����Ƃ��\��ǂ���7��37�����̓d�Ԃō�{�Ɨ����������B

�@��N(2003)��10���A���s��~�����߂ē����n�قɏo�����������v���o���B���̂Ƃ��͒n�ق̌��肪�ǂ���ɓ]�Ԃ��\�z�������A������A���s��~���F�߂�ꂽ�ꍇ�ƁA�����łȂ��ꍇ�̗�����z�肵�A�ӂ��̐������������ĉƂ��o�����̂��B�����n�قɌ������d�Ԃ̂Ȃ��Łu�a�Ă�ǂނ͂߂ɂȂ�Ȃ���������ǁv�Ǝv��������������A�����͈Ⴄ�B���̐l�Ƃ��̐l�Ɂu���肪�Ƃ��v�������āA�u���i�v�̐��ꖋ���ǂ��ōL����̂��i�@�L�҃N���u�Ƒł����킹�����Ȃ�������Ȃ��B����Ȃ��Ƃ��肪���ɕ�����ł���̂ł���B�����R���ŋt�]���ꂽ�Ƃ͂����A�����ǂ͍s���㎷�s�̒�~�����肳�ꂽ�͕̂�����Ȃ������B���̓����ٔ����������������ȏ�A�����炭���i�������o��ɈႢ�Ȃ��B�m�Ȃǂ������Ȃ����A����ł���{�́A���i�������\������̂������B

| ���q���v��"�p�R"��A�z���������i�B |

���@�i

�@�Ƃ��Ƃ��ē����n�ق́A�Y���A�����ɂ�����炸�Љ�I�ɑ傫�Ȓ��ڂ��W�߂Ă���i�ׂ��A�P�K�ɂӂ����������@��ŊJ���B�����T���������̂ł͓�����C�������Q�i�ׂ��������������A�n���Z���a�i�ׂ������������B

�@������4��22���A�����̍ٔ��Ɠ���103���@��ŁA���������݂̐����₤���i���ɔ������������B

�@�J���10�����Ƃ����̂ɁA����20���O�̎��_�ł��łɑ�@��͖��Ȃ������B�J�������ꂽ���̂�������10�Ȃقǂ́A�������L�ҐȂł��邱�Ƃ����������J�o�[�������Ă���A�r�͂����������l���̎i�@�L�҂������A�J��O�ł���ɂ�������炸���x�����x���@����o����������肵�Ă��ċC���킵�������������Ă���B���̏u�Ԃ��߂Â��ɂ�A�@��O�̘L����2�l�A3�l�ƘA�ꗧ���ĉ��l���̐l�������W�܂��Ă����B�ނ�݂͂ȁA���Ɠ��l�A�T���Ȃɍ��肻���˂��l�����ł���B

�u����������̂���?�v

�u�����?!�v

�@���X�ɔ����̍s����b�������l�������c���A���͂ЂƂ�A�����ЂƂ̖T���ȓ����̔��̑O�ɗ��B�����ɂ͖@������`�����߂邾���̏���������A�ӂ��������グ��悤�ɂ��ď������J���ƁA���傤�ǂ��̂Ƃ�3�l�̍ٔ��������삵�Ă����B��ɂ���Ė@����ɂ���S�����N�����A�����Ē��ȁB�����ł�������ɔ����̌����n���ƂȂ�Ƃ��낾���A���̑O�Ƀe���r���B�e���n�߂��B�`�����ގ��̎��ɂ́A�킸���ȎG�����b�������͂��Ă��Ȃ��B�N�����A�����ق��ĎB�e�̏I����҂��Ă���B���̊ԁA��2���B

�@�����Ȃɍ�������{�F�́A�u�₯�ɒ����Q���v�������Ȃ���@��������n���Ă����B�ٔ��������C�𗘂����T���Ȃɕ⏕�֎q�����Ă��ꂽ���A�����Ȃɍ������̂������̗\�����10�l�قǑ����B������l���Ă����ȏ�ɑ吨�̐l�ɖT���Ȃɓ����Ă��炤���Ƃ��ł������A����ł��܂��A���肫��Ȃ������l�����邩������Ȃ��A�ƁB

�@�e���r�ɉf������ʂł͐Î~�摜�̂悤�ɂ��������Ȃ��B�e���I���A����̂ق�̒Z�����ԁA�J������Еt���镨���������@��ɋ����B�ނ炪�������o��ƍĂѐÎ₪�߂�A�u����ł����悤�ȁv�Ƃ̕\�����҂����肷��Â����̂Ȃ��ŁA�ٔ������u�ł́c�c�v�ƌ����J�����B

�u�啶�B

1�A��P�Ȃ�����R�����ژ^�L�ڂ̌�����̑i���Ɋ�Â��A���ݑ�b������12�N1��19���ɍs�Ȃ����ʎ����ƔF����������B

2�A��S�����ژ^�L�ڂ̌�����̔퍐���y��ʑ�b�ɑ���i������������p������B

3�A�퍐�����s���p�ψ���A��T�����ژ^�L�ڂ̌�����ɑ��A���ꂼ��ʎ������擾�ٌ��y�і��n�ٌ��ꗗ�\�L�ڂ̂Ƃ���A����14�N9��30���ɍs�Ȃ����e���n�ٌ�����������������B

4�A�퍐�����s���p�ψ���A��T�Ȃ�����V�����ژ^�L�ڂ̌�����ɑ��A���ꂼ��ʎ������擾�ٌ��y�і��n�ٌ��ꗗ�\�L�ڂ̂Ƃ���A����14�N9��30���ɍs�Ȃ����e�����擾�ٌ�����������������B

5�A�i�ה�p�̂����c�c�v

�@��ɔ������Ŋm�F����ƁA�m���ɍٔ����͂����������͂��Ȃ̂����A���̊O�ŗ����������鎄�ɂ́A�ނ̌��t���f�ГI�ɂ����͂��Ă��Ȃ��B���炩�Ɍ������̏��i�ł���ΖT���Ȃ��犽���̂ЂƂ��オ�肻���Ȃ��̂����A�������A���ꂷ����Ȃ������B�s�i�Ȃ̂�?!

�@�T���Ȃ̂R��ڂŔ��������ЂƂ�A���������݂̎ʐ^���B�葱������q���v�������b���B

�u��S�����Ƃ���T�Ȃ�����V�����Ƃ��A�����������G�ňӖ����Ƃɂ����킩��ɂ��������B�w�������x�Ƃ������t�ŁA�������������Ƃ͎v��������ǁA���̂܂��ɂ����l�������A�����Łw�����A���̔����́B�ǂ������Ӗ���?�x�Ƃ����悤�ȉ�b�����Ă����قǂł����v

�@�m���ɔ����͕�����ɂ����������A�������A���e�͌������̂قڑS�ʓI�ȏ��i(���Q)�������B

�@��{�F�́A�u��P�Ȃ�����R�c�c���������v�����u�ԁA�u�������A�Ƃ��Ƃ��������v�ƐS�̂Ȃ��ŋ��B���������������T���Ȃ̐l�����ɂ͕���ɂ�����������Ȃ��Ǝv�����Ƃ������A�������u�̂��ƂŁA�ٔ����̌��t����Ō�܂Ŏ��ɋ����Ȃ��قǓ��̂Ȃ����^�����ɂȂ����Ƃ����B

�u��S�����̑i���͋p���ƕ����āA��������<���������J�ʂ�������Q��Q�������ނ邩������Ȃ��l>�̑i�������͔F�߂��Ȃ��������Ǝv��������ǁA�Ƃɂ����������B�������A�Ƃ��Ƃ���������A�ƁA�������ŁA���Ƃ͂��������������Ȃ��Ȃ��Ă��܂����v

�@10��15���A��Ɠ����ɍ�{���@����яo���Ă����B�����Z�����̂قڑS�ʏ��i�������m�����̂́A���̒���̂��ƁB�@��̔����J���A�o�Ă����T���l�̂Ȃ��ɓ�����C�������Q�i�ׂ̌����̂ЂƂ�A���R�͈�̎p�������Ă��炾�B

�@�����A�ǂ���������ł���?!

�u���i�ł���A�S�ʏ��i�ł���v

�@���R�́A���炩�ɋ������������Ŏ��̖₢�ɂ���������̂������B���傤�ǂ��̍��A�^����ɖ@����яo���Ă�������{�́A�i�@�L�҃N���u�Ƒł����킹���Ƃ���ٔ����̕~�n���o�������ɗ����A20�l���L�҂�����O�ɐ��ꖋ���L���Ă����B

�u���i�v

����2�����������������B

���̉Ƃ�Ԃ��ĉ�����

|

| ���i������̕W��B��2�l����{�v�ȁB�i�ʐ^=��ї��j |

�@������̌����_�ŐM���҂������Ă������̎����̐�ŁA�r���ɐݒu���ꂽ�d�����j���[�X����𗬂��Ă����B

�u�������̔F��������@���s�i�@�����n�فv

�@�E���獶�ւƗ���Ă͏����Ă����I�����W�F�̓d���������A�������ԑO�ɏo����{�F��̏��i��Ă���B�����́A�u��s������������ƊO�������݂����Ȃ�Ό������܂ł͕K�v���Ȃ��v�Ƃ܂Ō�����A�������v��̌��������̂��̂ɋ^�╄�������B���ꂾ���̑�j���[�X���B�����炭�[���̈�ʂ́A�e���Ƃ��g�b�v�����ɂȂ�̂��낤�B����̎G���̂Ȃ��œd���ɖڂ����Ȃ���A���́A������ɕٌ�m��قŊJ���ꂽ�W��ŁA��{�̍ȁA���q�����������t���v���o���Ă����B

�u�������������������ĂƂĂ��������ł��B�ł��A�Ƃ͂Ȃ��Ȃ�܂����B���i�������o��̂�������A�Ȃ��Ƃ��Ȃ�������Ȃ������̂��A���ꂪ�ƂĂ����s�s�Ɏv���ĂȂ�܂���B�ٔ����̔��f������O�ɁA����Ȕ߂����v��������Ȃ�āB�������̂ɉƂ��Ȃ��B���������A�ٔ��Ƃ͉��������̂��ȂƂ̎v��������B���i����Ԕ��ʁA���̉Ƃ�Ԃ��āA���܂ł̊����������ɕԂ��ĉ������ƌ��������v

�@�����Řb���ޏ��ׂ̗ŁA��{�F���A��ɂ��������n���J�`�Ŗړ����������Ă����B�ٔ��ɂ͏������B�����A��{�猴���Z���́A�������ɂ͂܂��߂�Ȃ��B���فA�ō��قƍٔ��͑����A�����画�����m�肵�Ȃ��ȏ�A���������݂��~�܂邱�Ƃ͂Ȃ�����ł���B

�u���������A�ٔ��Ƃ͉��������̂��v

�@�W��̒d��Ō�������{����q�̌��t�ɁA���͖ق��Ă��Ȃ����Ă����B

�i�ȉ������j

���P�F�y�n���p�@��K�p����ɂ́A�܂��A���̎��ƂɌ����������邩�ۂ����Ԃ��A����������Ɣ��f�����Ǝ��Ƃ��F�肳���B����ɁA�e�s���{���̎��p�ψ���R�������A�����Ō��ق������Ə��߂ēy�n���p���\�ɂȂ�B�������̌����c���N�������i�ׂ́A���ƔF��̎������ƍٌ��̎����������߂����́B���҂͒�i�����������Ⴂ�A�������ꕔ�قȂ��Ă��邪�A�ٔ��͕�������A�`�Ƃ��Ă͂ЂƂɂȂ��Ă���B

��2�F������200�y�[�W����c��Ȃ��̂ŁA���̗v�|�͎��̂悤�Ȃ��́A�����������p���ꂽ�ꍇ�A��C�����ɂ���Q�����̋^�O������A��E���x���鑛����Q����������ƔF�߂���B���̂悤�ȉ��r���铹�H�̐ݒu��ړI�Ƃ��鎖�Ƃ̔F��͈�@�ł���B���p�ɂ��s�S���̌�ʍ��G�̊ɘa�Ȃǂ͋�̓I���Â������������Ҋ��̕\���ł����Ȃ��A�ނ���A��s���������������ъO�������݂����̂Ȃ�Ό������͕K�v�Ȃ��ƔF�߂���B�������C���^�[�`�F���W�̐ݒu�́A���̏o�C���^�[�Ɩ�Qkm��������Ă��Ȃ����Ƃ��猚�݂̕K�v���͒Ⴂ�B

[CAR GRAPHIC No.522 (2004/9)]

�A�ځ@�b�f�@�m�n�m�@�e�h�b�s�h�n�m�@�e�h�k�d

��l�b�@���[�g�S�U�W

�| �� �R �� �|

�w�@�@�i

������с@��

�ʐ^�����q���v

�ʐ^�������͎q

�N�ԂS�O�O���l���n�C�L���O�ɖK���Ƃ��������R�B���̖k���Ζʂ��~���ƁA�ʂ����Ă����������s�����Ǝv�킹��A�ꌩ����Ƃ̂ǂ��ȏW��������B�����q�s�̗��������ł���B���A���̒������������݂��߂����ėh��Ă���B���������Ă̌��ݔ��Ή^�����N�������̂�20�N�O�B�Ȃ��ނ�͌������ɔ�����̂�?!�@�^���̒��S��S�����l���̂ЂƂ�A�����K�F��ǂ��A���[�g�S�U�W�A�V�W�J�B

|

| �����X��������o�R�A��̐l�����̖ڂɔ�э���ł���ٗl�Ȍ��i�B�����o�X��t�߁B |

�@�b�B�X���̂i�q�����w���߂����ŏ��̃o�X��̐�ɐM���@ �������āA�o�X��������ƒʂ����x�̓����߂Ɍ������Ă���B���������b�B�X���B�X�������ɂ͍]�ˎ���̖��c���������֏��Ղ�����A���̒n��̌Â����j������������̂������B�����R�ƒ��������ԓ��ɉ������R�X�i�k�����R�Łj�̒J�Ԃ�D���悤�ɂ��Ēʂ邻�̓����s�������o�X�́A�����ɂ��ׂ����𑖂点�邽�߂ɍ��ꂽ�悤�Ȑ��l�܂�^�C�v�ŊX���̋����������Ă���B�������ɂւ���悤�ɂ��ė������ԉƁX�́A�O�ς̐V���ɂ�����炸������O���瑱�����Ƃ������A�l�̒���琬�邱�̕ӂ��т��A���ꂩ��n�܂镨��̕���ƂȂ锪���q�s�̗��������ł���B

�@�����R�̃n�C�L���O�ɂ���Ă���l���������p����n�C�L���O�R�|�X�́A�S���h����t�g�����邢���鍂���R���ŁA�T���Ƃ��Ȃ�Α����̐l�������瑤�̃R�|�X�𗘗p���Ē����ڎw���B�y���ł���y�ɓo��邹�����R���Ɍ������������̃R�|�X�͂ǂ����吨�̐l�̎p������̂����A����ł�������J���A�����R���Ƃ͋t���̓��e��ւƍ~��铹�ɂ����͐l�e���܂�łȂ��B�R�����牺�邱�Ƃ��悻30���A��ɉ˂��鏬���ȋ���n����b�B�X���ɍ������A�����͗��������̊O��ł�����B

�@�ׂ̐w�n�R�ւ̏c���ł������炵���{�i�I�Ȋi�D�����������̓o�R�҂����̋��X���Ō������邱�Ƃ͒������͂Ȃ����A���̎�̐l�X�������A����������K���ό��q�̗ނ͂܂����Ȃ��B����ȊՐÂ��ƌ����Ă�����͕\�ʓI�ȊՐÂ��ł����Ȃ��̂����J�̒����A���A���������݂��߂����ėh��Ă���B��s�����甼�a50�`60�����Ő�t�A���A���

�A�����A�_�ސ�̊e�s����ʉ߂���\��̌������́A���ˏ�ɐL�т鍂�����H�ƌ�����Ă����ɃW�����N�V���������݂���킯�����A�������Ƃ̃W�����N�V�����͗��������Ɍ��݂��\�肳��Ă���B�ƌ������A���łɍH���͐i��ł��āA�������̏Z�l�����́A���v�悪���炩�ɂȂ������_���甽�Ή^���𑱂��Ă��Ă���̂��B���̗��j��20�N�B�����āA����20�N��U��Ԃ�Ƃ��A�����ĖY��Ă͂Ȃ�Ȃ��ЂƂ�̐l��������B�_�X�K���̂��߁A�P�X�X�V�N�U����70�ŖS���Ȃ��������K�F�ł���B

|

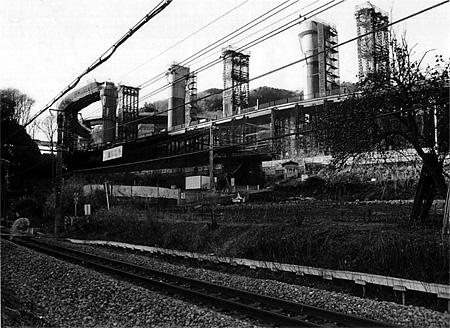

| ���������̖k���Ζʂɂ͒����{���ƒ�����������A����Ɍ������̃W�����N�V�����̌��݂��i�ށB |

��k����Ȃ�!!

�@�������̏Z���ɁA�܂��Ɂg�Q���ɐ��h�̏�n���I�o�̎s��c����������炳�ꂽ�̂́A�����炿�傤��20�N�O�A84�N�W��17���̂��Ƃ������B

�@���������́A��ؖ�A�r��A�����A�����̂S�̒���琬���Ă���̂����A���̖�A������قɂ�40�l���z����Z�����W�܂����B���O�ɉ���Ă����Łu���H���݂ɂ��Ă̐�����v��m��������ł���B�����ȉ�ق͋l�߂����������̏Z���ł����ς��ɂȂ�A�ǂɂ͌��݂��v�悳��Ă��鍂�����H�̗\�胋�[�g���������܂ꂽ�ג����n�}������o����Ă����B�������������B

�@�����K�F�̍ȁA�͎q�͊O���Ȃ��p���ŊO�o�������߂ɐ�����ɂ͎Q�����Ă��Ȃ��B20�N�O�̐�����قʼn����������̂��A�K�F���悭�m��l���ŁA�����������ŁA�K�F�̉Ƃ���R���ׂɏZ�ޕ����K�Y���b���B

�u���H��肪����Ƃ����悤�Șb�ŁA���������ǂ��������� �Ȃ낤�Ɖ�قɏo�����čs�����킯�ł��B�K�F������܂߁A�������́A�����ɍs���܂Ō������̘b������Ȃ�Ă܂������m��Ȃ������B������ق������ς��ɂȂ�قǏW�܂����Z���̑O�ŁA�n���I�o�̔����q�s�c��c�����w�������v��Ƃ����̂������āA�������ɒ������Ƃ̃W�����N�V�������\�肳��Ă���x�Ƃ������e��b���o������ł��B�w���̐���ŁA�����q�s�͎���邱�Ƃɂ����B����̊F��������͂��Ăق����x�ƁB�s��c���́A�y�n�̐l�����Ɂw���y�Y�������Ă����x�Ƃ��������ł����B�y�n����������邩��A�݂�Ȋ�Ԃ��낤�A�ƁB����Ȓ��q�Řb���Ă��܂����v

�@�Ƃ��낪�A�W�܂����Z���̔����́A�s�c�̗\�z�Ƃ͂܂�ň���Ă����B

�@���̂Ƃ��̗l�q���L������������������c���Ă���̂����A���Ƃ��A���̂����̂ЂƂw���̎R�A�����R�x�i�����v�q���A�����\�m���}���j�͎��̂悤�ɏ����Ă���B

�u�c�c��ق̋�C�ْ͋������B�ˑR�̒ʍ��ɁA����̐l�X�͈�u�A���t���Ȃ������B�Q���ɐ��������B�������́A��c�������c�X�ƒz���グ�Ă������j�̂��钬���B���̉Ƒ��̗��j��������ꂩ��Ђ�����Ԃ肩�˂Ȃ����H�v��̐����������B

�@����Ȃ̂ɁA���O�ɂ͂ȂɂЂƂZ�������ɑ��k���Ȃ������B�Z���s�݂̌v�悾�����B�Z�������̐������܂������������Ă����āA���͂���Ƃ͉����Ƃ��낤���B�����{�́A�����`�̍��ɂȂ����͂��Ȃ̂ɁA�܂�ō]�ˎ���̐������B�������A�n������s�c��ɑ�\�҂𑗂�o�����ƒ�����ĉ������Ă����c���̌�����̌��t�������B�����ނ��������ɂ���ł��A���H���ł���Ηl�X�ȉe�����邱�Ƃ́A���������ԓ��ł��łɑ̌��ς݂��B�����ЂƂ��H���ł���A���̉e���͓�{�ɂ��O�{�ɂ��Ȃ��āA�������̏Z���ɂ̂��������Ă��邱�Ƃ͓��R�A�z���ł����B

�@�Z�������͂������ɋ��������B�w��k����Ȃ��B�Z���ɂ����ǂ����k�Ȃ��œ��H���݂̎�������߁A�����Ȃ苦�͂����Ă���Ƃ����Ă��A���͂ł���͂����Ȃ��I�x�w�b�ɂȂ�Ȃ��I�x

�@��ق͑��R�ƂȂ�A���������͐������I��Ȃ������ɁA���������ɐȂ𗧂����c�c�v

|

| �����K�F�͑�w�ŗъw���U���A���Z�̋��t�ƂȂ��Ă���́A�ސE����܂ň�т��Ĕ_�ƊW�̉Ȗڂ������Ă����B |

�@��ɖ��炩�ɂȂ�̂����A���́A������R�N���O�ɁA�����q�s���܂ޑ����n���10�s�����͌������v���m���Ă��āA�Z���ɒm�点�邱�ƂȂ������i���c��������Ă����Ƃ����̂ł���B�������A�܂������ȃ��|�g�������܂��Ă��Ȃ��i�K�ł���ɂ�������炸�A�ł���B�܂��ɏZ���s�݂������킯���B

�@�����K�Y��������B

�u�ŏ��̌v��ł͐����n��łT���A�ʂ̒n������킹���10�������ړ]���������邱�ƂɂȂ��Ă����B�Ƃ��낪�A�N�ЂƂ�Ƃ��ēy�n�����Ȃ�Ėѓ��Ȃ��B���ɂ����N�����s���Ȏv�������Ă��܂����B

�@���̂Ƃ��̍K�F����H�@���`��c�c�v

�@�v������u�Ԃ̍K�F�̔������ǂ��ł������������K�Y�͊o���Ă��Ȃ��ƌ��������A���̏Z���������ł������̂Ɠ����悤�ɁA�K�F�������s�������o�����̂͊m���������B�ȁA�͎q�̋L���ł���B

�u�Ƃɖ߂����͎̂��̕����x���A�A���Ă݂�ƕv�͖��炩�Ɂg�s�@���h�Ƃ����������ł����B���������Ǝv���āw�ǂ������́H�x���Đu�˂���ł��B��������w���������c�c�x���āB����Ŏ��������Ă��܂��āc�c�v

�@�ړ]����������T���̏Z�l���A�u���������ݔ��v�̊Ŕ𗧂ĂčR�c�s�����N�������̂͗����̂��Ƃł���B

�@�����K�Y���b���B

�u�K�F�������グ�܂����B�w����͂T�������̖�肶��Ȃ��A����S�̂Ŏ��g�ޖ�肾�x�ƁB�����ė������S�̂ɌĂт�������ł��B���ꂪ���������Ă̔��Ή^���̎n�܂�ł����v

�@�����K�F�́A���̓������ɁA�S���Ȃ�܂ł�13�N�ԁA���������ݔ��Ή^���ɖv�����Ă������ƂɂȂ�B

�����K�F

�@�~�т�����������ɉ����Đ���������̋��X��������Ă݂�ƁA�����̉ƁX�̕\�D�⏤�X�̖��O���u�����v����ł��邱�ƂɋC�����B�����̂������ɂ�40�`50�˂̖��Ƃ�����̂����A�����͎q�ɂ��u�V���Ɉڂ�Z��ł����S�`�T���������A�c��͂��ׂĕ������v�Ȃ̂��Ƃ�������A�����K�F�̉Ƃ̂R���ׂɕ����K�Y�̉Ƃ������Ă��������s�v�c�ł͂Ȃ��킯���B

�@�������Ɨאڂ��鐼��쒬�ɏZ�݁A�����ƌ��������݂ɔ�����^���ɎQ�����Ă�����w�A�얓�_�q���A���ɂ���Șb�����Ă��ꂽ�B

�u���̒n��̏����́A�����v�̌������Ă��B�̋C���̓y�n��������w�������O�ɏo�āx�Ƃ������Ƃ��Ȃ��v

�@���X���A�������A�����Đ얓�_�q���b���Ă��ꂽ�y�n���������čl���Ă݂�A���������̗��j�ƁA���̓y�n���������������z���ł��邾�낤�B�����K�F���A����Ȑ����̏Z�l�ƂȂ����̂͂P�X�T�S�N�i���a29�N�j�̂��ƁB�_�ސ쌧���͌��s�ɏZ�݁A���������w�i���݂̒}�g��w�j�̗ъw�Ȃ𑲋Ƃ��n���̍��Z�ŋ��t�����Ă����K�F�́A�O�o�A�����K�Y����ĕ����͎q�ƌ����������������̂ł���B�����Ƃɗ{�q�Ƃ��ē������͔̂ނ�29�A�͎q��24�̂Ƃ��������B

�@�������̕���킵��������邽�߁A�y�n�̐l�Ԃ݂͌��ɐ��ł͂Ȃ����O�A���邢�͉����ŌĂԂ̂��K���ɂȂ��Ă��āA���Ƃ��Ε����K�Y�́A���ォ�O�܂Ŏ�L���؍ނ������ƕ����������߂Ɂu�����߁v�ƌĂ�A�����K�F�͗��������ŗB�ЂƂ�̋��t�ł���Ƃ��납��u�K�F�搶�v�Ƃ��u�K�F����v�ƌĂꂽ���̂������B�g�K�F�搶�h�́A�w�Z�Ŕ_�Ƃ������邾���łȂ��A�n��ł��w���I�Ȗ�����S���悤�ɂȂ��Ă����B

�u�n��̕w�l��Ɂg���O���u�h�Ƃ����̂������āA���ł������Ă���̂ł����A�łɂ�������̐l�́A�݂Ȃ������Ă��邨�O�������Ŋo���Ă����B�v�́A������ɂ��ē`���Ă������ƒ��ʂɂ��O������������ł��B����͍����g���Ă��܂�����A�V���ɕw�l��ɓ����Ă���l���A�����ǂ߂�������ɏ�������B���Ƃ͌������̉ԉňߑ��̌��ł��傤���B�̂͊e�ƂŌ����������܂�����ˁB�ԉňߑ��͍�邩�ߑ���������̂�������O�������B�w�ł��A�w�l��ŗ������Ă����A�������̂��тɉԉł���ɑ݂��o�����Ƃ��ł���x���āB�Â��K�������P���Ă������Ƃ���A����Ȑl�ł����v

�@�g�K�F�搶�h�������ʼnʂ����Ă��������́H�@�����u�˂��Ƃ��A�����͎q�́A���������Ȍ����ł����b�����B�����đO�o�́w���̎R�A�����R�x�̒��҂́A�����̂Ȃ��ŁA���������̐V�Q�ҁA�����K�F�ɂ��Ď��̂悤�ɏ����Ă���B

�u�c�c�Ƃ͂����A�K�F����̗l�X�ȉ��P�^������������ŁA�������͂�͂�Â������B�ێ�I�ŁA���I�ȑ̎������������Ă����B

�@�K�F����͎Ⴂ�Ƃ����珑���������Ȃ�ł���B�������̏Z���ɂȂ��Ă�����A���̘r��ꂽ�B����̋L�^�⏑�����͂��ׂčK�F����Ɉ˗����ꂽ�B���V�����܂������Ă��āA�ێ�I�Ȓ���ɑ����n�����݂����āA����̗v���͉��ł����������̂��B�n���̍s���ɂ͗��悵�ĎQ�����A�����ނ��킵�Ă����B�K�F����́A�������̏Z���Ƃ��ĔF�߂��邱�Ƃɕ��S�������̂��B�c�c�v

|

| �����Pkm�قǗ��ꂽ�ꏊ�ɏ��ւ����˂��ʑ�������A�x���Ƃ��Ȃ�Βn��̐l�������W�܂����B |

�@���ꂩ��W�N��A�Q�l�̎q�ǂ�����āA�n��ɗn�����ޓw�͂𑱂��Ȃ��瑊�͌��s���̍��Z���t���߂Ă����K�F�ɁA����u�K�F�Ɂv�ƌ������A���������ɑ傫�ȏo�������~�肩����B���ʂƂ��ė��������̊������I�Ɉ��������邱�ƂɂȂ邻��́A�������v�悾�����B62�N�i���a37�N�j�ɂȂ��āA���łɌ��v�悪�i�߂��Ă���������������������ʉ߂��邱�Ƃ����炩�ɂȂ����̂ł���B

�@�������v��ɐϋɓI�Ɏ^������Z���͂�����Ȃ��B����ǁA�̋C���̂���߂ĕێ�I�Ȃ��̒n��ł́u����̂�邱�Ƃɂ͋t�炦�Ȃ��v�Ƃ������v���������̏Z���ɂ����āA������u�d�����Ȃ��v�Ƃ̕��͋C���n����x�z����B���������̂Ȃ��ł���ψ���͌�������A�ψ���C���ꂽ�̂́A�����A�܂�30��̍K�F�ƕ����K�Y�������B

�@�����K�Y��������U��Ԃ�B

�u�R����Ȃ���w�_�ސ�܂Ńg���l���ɂ��Ă��炢�����x�Ƃ��w���|�g��ύX���Ăق����x�Ƃ������v�]���o����������܂������A������A���������g�������H�h���ǂ��������̂Ȃ̂����킩��Ȃ��B�����瓹�H���c�̈ē��ŁA�K�F����Ǝ������́A���łɊJ�ʂ��Ă������_�������H�̌I���`���s��̋�Ԃ𔑂܂肪���Ŏ��@�ɂ��o�����Ă����܂����v

�@�ԓx��ۗ����Ă��������������u�����̊m�ہv�u���X���̊g���v�u���������݂ɔ����Ĉړ]���Ȃ���Ȃ�Ȃ���n�v�Ȃǂ̖������������ɒ������v��ɋ��͂���p�����������̂́A���ꂩ��Ԃ��Ȃ��ł���B���̎��_�ł͍������H���ʉ߂��邱�Ƃɂ����ւ̉e�����܂�ŗ\���ł��Ȃ��������A���Ӓn�悪���łɌ���Ì����Ă����Ƃ����̂��傫�ȗ��R�������B�����ĉ����A�u����̂�邱�Ƃɂ͋t�炦�Ȃ��v�Ƃ̐̋C���̏Z���̈ӎu���A�d���Ȃ��Ɂg���́h�����߂��̂������B�l�I�ɂ́u���v�̈ӎu��\���Ă��������K�F�����̌�����ǂ�Ȏv���Ŏ��ꂽ�̂��A���́A�����N���m��Ȃ��B

���j��

�@�����͎q�̎���͐����̃o�X��ɂقNj߂����X�������ɂ���B�Ί_�ƐA���~�n���͂��A�K�i���オ��ƁA��������ɂ�30�N�����炢�̖��A����ꂽ�낪����A�Ƃɏオ�荞�ݕ��Ƃ����̗ǂ��L���ɗ��ƁA��̎}�̊Ԃ��獂���R�̖k�Ζʂ��������B

�@��̖����ꂢ�ł����ǁA���������̎،i����������܂����?!

�u�����Ȃ�ł����ǁA���傤�Ǔd�������E�ɓ����Ă��܂��̂ŁA���̑�Ȃ�ł��v

�@�Â��Ŗ{���ɂ������ł���ˁB�����s���Ƃ͎v���Ȃ��B

�@��ނ�Y��A�܂�œc�ɂɔ����ɂł������悤�ȋC���Ŏ��͎G�k�ɋ����Ă����̂���ǁA�����͎q�͏���������悤�ȕ\��ɂȂ��āA�u�����A�ł��ˁc�c�v�Ƒ�����B�����Ĕޏ������̌��t�����ɂ���O�ɁA�u�h�V���b�v�Ƃ����傫�ȉ����Ėk���̑����k�����B�k���n�߂��̒n�k���Ǝv�킹�鉹�ƐU���������B

�@���ł���?!

�u�������ł��B���ɂȂ��Ă�����̂Ȃ��ڂ̕������^�Ԃ��ʂ�ƁA���̂��тɁA���̉��ƐU���������ł��B��������܂������ǁA���߂Ă̐l�݂͂�ȋ����Ă��܂��B���܂�ɂ����l�́w����Ȃ��x���āv

|

| ���������ݗ\�肪�s��c������m�炳��邽�����A�ړ]����������Z�������������u���v�̈ӎv�\���̂��߂̊Ŕ����Ă��B |

�@�������̔����q�`�����g���l���Ԃ̌��ݍH����62�N�T���X������n�܂��āA���̂U�N���68�N�i���a43�N�j12��20���ɂ͑��͌h�b�܂ł��J�ʁA����ɗ��N�R���ɂ́A�R�����̑匎�W�����N�V�����܂łƉ͌��ΐ��̑S�������p���J�n���Ă���B�ȗ��A�������̏Z���́A�����̌������u�h�V���b�v�Ƃ������Ƒ���k�킹��U�������̈ꕔ�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ����B���ꂢ�Ɏ���ꂳ�ꂽ��̖́A�������r�K�X�̉e���Łu�t���ς�G��ƃx�^���Ă���v�Ə͎q�͌����A���̒n��̐l�������͔|���Ă���M�q���A�������̊J�ʌ�͕\�ʂ��^�����̂��̂����l��Ȃ��Ȃ����Ƃ����B

�u���ƌ����āA��X�����Ă���Ƃ���ł�����A�ȒP�Ɉ����z���Ă��܂��킯�ɂ������Ȃ����v

�@�����͎q�͂����������B

�@�������ł͂Ȃ��B���������ꂽ�����{���ƊJ�ʂ����������ɂ���āA�Z�������L����R�сi�k�����R�ł̈ꕔ�j�����ƕ��f����Ă��܂��A�R������ł��܂����̂��B

�@�W�X�Ƃ��������ŏ͎q���b���B

�u�R�я��L�҂̂Ȃ��ɂ͎G���Đ������Ă����l�����܂������A�c�яȂ̎d�������Ă����l�����܂��B�����͎G�����Ɨp�̃}�L�Ɏg���Ă��܂������A���������ł��Ă���͎R�ɍs�����Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂�����ł��v

�@�������H������ʉ߂���Ƃ����{���̈Ӗ����A�������̏Z�������́A�������̊J�ʂɂ���ď��߂Ďv���m�炳�ꂽ�̂ł���B

�u�������H���Q�v

�@���ꂪ�g�ɐ��݂Ă킩�����Ƃ����̂ɁA�������̊J�ʂ���15�N��A�Z���͉��̏������O�ɒm�炳��Ȃ��܂܁A���x�́u���������݂ɋ��͂��Ă��炢�����v�ƈ���I�ɕ������ꂽ�̂��B20�N�O�A������ق����R�Ƃ����͓̂���O�������B

[CAR GRAPHIC No.523 (2004/10)]

�A�ځ@�b�f�@�m�n�m�@�e�h�b�s�h�n�m�@�e�h�k�d

��l�b�@���[�g�S�U�W

�| �� �S �� �|

�o �� ��

������с@��

�ʐ^�����q���v

�������Ɍ������v�悪�����炳�ꂽ����A�Z�������͔��Γ����𗧂��グ���B�����������āA���R�ی�c�̂���͂茚�ݔ���\�����ė����オ��B�ړ_�̂Ȃ��������҂͂₪�Č��т��A�������̏Z�������́A���̂Ȃ��Őڒn�t�]�w��m���ċV����̂������B���������Ή^���̃��[�_�[�̂ЂƂ�A�����K�F�͂��̂Ƃ��c�c�B

|

| �����R�錾��ǂݏグ������K�Y�B |

�@���^�Z�R�C�A���g�����Ă��鉻�h�ƌĂ��̂ɂ́A�������킯������B

�@�R�O�O���N�`�Q�O�O���N�O�ɂ͓��{�ɂ��������z���Ă����Ƃ�����j�t���A���^�Z�R�C�A�́A���悻80���N�O�ɐ�ł�����ł���ƍl�����Ă����B����͉��̔����Ȃǂ��疾�炩�ɂȂ��Ă������ƂȂ̂����A���������A���̖̉��͂P�X�R�X�N�i���a14�N�j�ɓ��{�l�����������̂������B�����ҁA�O�ؖi�����A���s��w�u�t�j�́A���̐A����̂���A���^�Z�R�C�A�͐j�t���ł���Ȃ���H�ɍg�t�A�~�ɂ͗��t���A�ʎ��ɕ����������Ɛ���B���ꂩ�琔�N��A�����̎l��Ȃł��̖̐������m�F����A���E������u���������Ă����v�ƒ��ڂ��ꂽ�̂ł���B�����������^�Z�R�C�A�́A�O�����肵���Ƃ���̓����������Ă���A�O�̐��̐������͎����ɂ���ďؖ����ꂽ�킯���B���̌�A�}���Ȃǂő��B���ꂽ���^�Z�R�C�A�̓A�����J�ɓn��A���{�ɂ͔s��̔N��45�N�i���a20�N�j�ɃA�����J����P�O�O�{�̕c�������Ă��āA�Ȍ�A���B���d�˂Č��݂ł͌����Ȃǂł���������悤�ɂ܂łȂ��Ă���B

�@���̐j�t���̉��́A���{�ł��͐삪�×������n�w�Ȃǂ��瑽����������Ă��āA�g�R�������������ԓ��̌�����ł��鑽����͐�~�ɑ���L�����̂́A�����������R���炾�����B

�@���ł������،����҂Ƃ����s���R�j�Ȋw�������A�������̌��������g�R���i76�j�́A�����͐A�������D���̗����Ȍn�̍��Z���t�ŁA�ނ́A67�N�i���a42�N�j�̐����A���������ݍH�����x�݂ɓ��������Ԃ𗘗p���čH������ւƑ����^��ł���B���������݂́A���N�̑��͌C���^�[�`�F���W�܂ł̊J�ʂ�ڑO�ɍT���H�����i��ł���A�g�R���o������������͐�~�ɂ͋��r����������ł����B

�@���̎�̌��ݍH������ł͌@�킪�s���邽�߁A�����Ή�����������邱�Ƃ�����̂����A���̓��A�g�R�͓���̉���T���o�����Ƃ��Ă����킯�ł͂Ȃ��A�������R�ƁA�u

���������邩������Ȃ��v�ƍl���ďo�����čs�����̂��Ƃ����B����ƁA�͐�~������g�R�̎����̐�ɁA�芔��́g�������́h������ꂽ�B�̉��������B

�@�̎�ނ܂ł͑��f�ł��Ȃ��������A�N�ւ̏���j�t���ł��邱�Ƃ����͊ԈႢ�Ȃ��B�����āA����͌�ɁA���^�Z�R�C�A�ł���Ɣ�������B�ΒY�Ō����Έ��Y�̃��x���̉��͑S����26����A���̎����͗v����ɁA���S���N�O�A�֓����삪�C���������̔����q���ӂɂ����^�Z�R�C�A�����z���Ă������Ƃ��������̂������B

�@�O���ŏ������Ƃ���A����������ʂ鍑�S�i�������j�����{���ɉ����Ē��������ԓ������݂����v�悪���炩�ɂȂ�A�����K�F������K�Y�����̑�ψ��ƂȂ��ď��������������̂�62�N�i���a37�N�j�̂��ƁB�g�R�ɂ�锪���q�ł̃��^�Z�R�C�A�̔����́A����Ƃ܂��������������ł͂Ȃ��ɂ��Ă��A�������A�u�������v���L�[���[�h�ɂ���������ł��邱�ƂɈႢ�͂Ȃ��A���t��������A���������݂̍��A�g�R�ƍK�F�́u�������ł��������v�ƌ����Ă������B

�@�����K�F�Ƌg�R�@���B�ӂ���̍��Z���t���A�����ړI�������ďo�17�N���O�̏o�����ł���B

������������

|

| �������b�B�X�����ʂ闠�������̐����t�߁B�ʐ^�����ɒ�����������A�����ɃW�����N�V�������B |

�@���������̏Z���ɍ~���ėN�����悤�Ȍ��������v�悪�m�炳�ꂽ�̂́A84�N�̂W���P7���B���̐�����A���̕���̎�l���ł���́E�����K�F�琠���n��̏Z���́A���ӂŌ������̌��݂ɔ���\������B�ނ�̈ӎu�͂₪�ā����������������Γ������ƂȂ�A���Ή^���͗��������S�̂ɍL�����āA���̔N��11���ɂ́A���Γ�������Â�����P��ڂ́u���������ݔ��ΏW��v���J�Â���Ă���B���ꂩ��20�N�B���ΏW��͉���d�˂č��N��20��ڂ��}�����B

�@�V��25���A�������̒��ŊJ�Â��ꂽ�u����������20���N�L�O�W��ƓV��̃p���[�h�v�ŁA�w�����R�錾�x��ǂݏグ���̂́A�K�F�̖��F�A�����K�Y�������B�W�܂����P�Q�O�O�l�̎Q���҂̑O�ŁA�����K�Y�͎��̂悤�ȁw�錾�x��ǂݏグ��

����i�ꕔ�����j�B

�@�u��R�̗A��������̏�����A����������C�A���炵���i�ρA���S�N�̗��j�̂Ȃ��ɐÂ��Ȏ������̐������������B�������A���S�������A���������ԓ��̌��݂ɂ�藠�����̎��R�͎����n�߂��B

�@20�N�O�̉āA�ˑR�A�n���Z���̓��z���Ɍ��������݂͔��\���ꂽ�B���łɓS���⍂�����H�ɂ���C�����A�U���A�������̌��Q�ɔY�܂���Ă����Z���́A���̂������������ł����炢�������ǂ��Ȃ�̂��ƐS�z���A���Ȃǂ͕s���Ŗ������Ȃ��������̂������B�������́A���j�Ք����q��⍑����������R���g���l���ŋ��h���ɂ���B�v�攭�\�Ɠ����Ɏ������͗��������������Γ������������A�����ɗ����オ�����B

�@���݁A���������g���X�g�n�ł͋������p���i�߂��Ă���B�����R�̓V��l�͕������������Ȃ��s���ɓ{�蕮��������Ă��邱�Ƃ��낤�B�������̎��R��Z���̐�����j�鋐��ȃW�����N�V������ڂ̓�����ɂ��āA�K���n�C�J�[�͋����̐����グ�Ă���B���_�ŗL�Q�Ȍ������͗v��Ȃ��B�������Z���̊肢�́A�Î�ȗ������̐����Ȃ̂��B

�@�����R�Ƀg���l�����@�点�Ȃ��B���̐���A�����Ă��̎��̐���̎q�ǂ������ɂ��̔����������R�̎��R���c�����ł͂Ȃ����B

�������������������@�����K�Y�v

|

| ����O�̕����K�Y�B82�̔ނ͍��������A���d���ɏo�����Ă䂭�B |

|

| �����͎q�B�v�A�K�F���S���Ȃ���������������Ή^���ɂ�����葱���Ă���B����̂������ŃW�����N�V�����̌��݂��i��ł���B |

�@�����K�Y�͌���82�B���O�̕����K�F���u�Z����v�ƌĂ�ŕ�����ނ́A20�N�o�����������������Ή^���̐擪�ɗ��ЂƂ�ł���B�w�錾�x��ǂݏグ���P�T�Ԍ�A��������K�ꂽ���ɁA�����K�Y���X�^�[�g��������̍��̌��������Ή^����b���o���B

�@�u�w���̒n��Ɍ������̃W�����N�V�������ł���̂ŋ��͂��Ă��炢�����x�ƁA������قł̐�����͂��܂�ɂ�����I�ŁA�������͐������I��Ȃ������ɐȂ𗧂��Ă��܂����킯�ł��B�v��ǂ���Ȃ琠���n��łT���A�ׂ̍r��n���10�����ړ]���������邱�ƂɂȂ�B�K�F����̉Ƃ͊܂܂�Ă��܂���ł������A�Q���ׂ���悪�ړ]�̑ΏۂŁA���̉Ƃ������������v

�@������̗����A�ړ]�̑ΏۂƂȂ����T���̏Z�����u���������ݔ��v�̊Ŕ𗧂Ă�ƁA�����˂��K�F�������グ���B�u����͂T�������̖��ł͂Ȃ��B�n��S�̂Ŏ��g��ł�����肾�v�|�ƁB

�@�K�F�̍ȁA�����͎q���A�����̕v�̍s�����ق���B

�u�����̒������̉Ƃɏo�����Ă͑��k���A�ߏ��̂�����܂���Ắw�����݂Łc�c�x�Ƙb���Ă��܂����B�ߏ��̈ӎu���܂Ƃ߂�Z�i�����Ă�����ł��傤�B���������Ƃ��܂Ƃ߂Ȃ��ƁA�Ƃ����C���������悤�ł�����v

�@�K�F������Ŕ��s���������w���������݁E�������̋L�^�i���邳���j�x�̑�P���ɂ���ŏ��̋L�q�����Ă݂悤�B�K�F�̎菑���̂a�S�ő�̉��́A���������̎n�܂�ł��邠�̓��̔ӂ̏o�������珑���o���Ă����B

�@�u���a59�N�W��17���A�������n���\�s�c���A���������݂��Ă̐����������قŊJ����A�Q���ɐ��̋����ł������v

�@�����āA���̍s�ɂ́A���������Ă���B

�u�X��22���A�������ɂ��Ă̒����J�ÁB���������݂ɂ��đS�����Ό��c�v

�@�܂�A�ŏ��̐������25����A�����K�F�̎�����鐠���n��́A�K�F���n��Z���ɐ����Ă܂�����Ƃ���S�˂������Č��������݂ɔ��̈ӎu��\�������̂ł���B������r�K�X�ȂǁA�������ł���v���m�炳�ꂽ�������H���Q���A����ȏ�͗������Ɏ������܂���킯�ɂ͂����Ȃ��Ƃ����C�����炾�����B

�@����A10�����ړ]�̑ΏۂƂȂ����r��n��̏Z���̊Ԃł������悤�ȓ�������C�ɍL����A�����ł��u���ݔ��v�̐����傫���Ȃ��Ă����B������10��13���A�r��n��������Ɠ��l�A��͂�S����v�Łu���������v��\���B���̌��ʁA�����ƍr��̗�����́A�������Ĕ��Ή^�����J��L���Ă������Ƃ�\�����킹�A�������ā����������Γ������͔��������̂������B���Γ����́A11��12���Ɏs�����ŊJ�Â��ꂽ�n�������ΏۂƂ�����������{�C�R�b�g�B�����������̐V���́A�������v��̑O�r���Î�����悤�ɁA�u������������A�g���Ԃ��݂̃X�^�[�g�v�ƏЉ�����̂ł���B

�����̐X�������

�@�u�����ȂƂ���A���Ή^���̏o���_�ɂ������̂́w�Z�݊��ꂽ�y�n�𖾂��n���̂͌����x�Ƃ����v���������B�Ƃ��낪�A��W�܂��Ă���ɂ��������A����͂Ƃ�ł��Ȃ��v�悾�Ƃ킩���Ă����킯�ł��B�������v��̑S�̂̊T�v��͂ނ܂łɂP�J���قǂ������Ă���̂ł����A���́A�����R�Ƀg���l�����@��v�悾�Ƃ����ł͂Ȃ��ł����B�����������łȂ��A��N�ɉ��S���l���̐l���K��鍂���R�́������̐X��������������ł��B�����Ƀg���l���@��Ȃ�ċ������킯���Ȃ��B���͂ǂ��Ȃ�܂����B�X�͂ǂ��Ȃ�܂����B�����R�̊���j����킯�ɂ͐�ɂ����Ȃ��B�������́A�T�v��m���āA�܂��܂����̈ӎu�����߂Ă������킯�ł��v

�@�����K�Y�͂������������A���́A�������v��ɋ����뜜������Ă����̂͗������̏Z������ł͂Ȃ������B���،����ƂŁA17�N�O�ɔ����q�̑�����͐�~�Ń��^�Z�R�C�A�̉��������g�R�������̂ЂƂ�ł���B��N��O�ɍ��Z���t�̐E�������ĂQ�N�B����

�|���ɐ��ł��郄�i�M�́| �����ɖv�����͂��߂�����̔ނ́A�������v���V�����ォ��m�����̂��Ƙb���o�����B

�@�g�R��������U��Ԃ�B

�u�V���ɂ͍����R�̖k���ɁA�܂藠�����ɃW�����N�V���������݂���A�쑤�ɂ̓C���^�[�`�F���W���ł���Ə����Ă������B���Ƃ���ƍ����R�Ƀg���l�����@�邱�ƂɂȂ�B�g���l���ɂ��Ă͉����L�q�͂Ȃ���������ǁA�L�����画�f����A���R�A�g���l�����@����̂͐����ł����B���s�����ď����W�߂Ă݂�ƁA�m���Ƀg���l�����@��v��͂����āA�����Ȃ�ƁA�w�����R���琅�������邾�낤�x�ƃs���Ƃ���B�r�K�X�̖�肪����̂͂킩���Ă��邯��ǁA���͐A�����ł�����A�܂������C�ɂȂ����B�������߂ɂȂ�ƐA������Ȃ��Ȃ�܂�����v

�@�d�Ԃɔ�я��Γs�S����P���Ԃ�����Β��������R�B�W���͂T�X�X���[�g�������Ȃ��Ⴂ�R�ł͂��邯��ǁA�����ɂ͍����P�R�O�O���z�����ނ̐A�������z���Ă���̂��Ƃ����B���̂P�R�O�O�Ƃ������A���͂������̂ł���B�k�C�����牫��܂œ��{�S�y�ɐ��炵�Ă���A���͖�T�R�O�O��ނ�����A���̂R���߂����킸���U�O�O���[�g���̎R�ɏW�܂��Ă��邱�ƂɂȂ邩�炾�B�O���Ƃ̔�r�Ō��Ă݂悤�B���Ƃ��ΕX�͎���ɍ��y�̑唼���X�͂ɕ����A�����̐A�������ł��Ă��܂����C�M���X�ł́A���y�S�̂łP�S�O�O��̐A���������z���Ă��Ȃ��B�܂�A�����ȍ����R�ɂ́A�C�M���X���̐A����S�����킹���̂Ƃقړ����̎�ނ̐A��������Ƃ������ƂȂ̂ł���B�A���̎�ނ��L�x������A���R�̂悤�ɍ����Ȃǂ������������A�����������R�̖L��������A�����R�́A67�N�ɖ����P�O�O�N���L�O���ā������̐X����������Ɏw�肳�ꂽ�Ƃ����킯�Ȃ̂��B

�@�ǂ���獂���R�ɂ͓r�����Ȃ����l������炵���B����͂킩�����B�ł́A���̎R�Ƀg���l�����@��Ƃǂ��Ȃ��Ă��܂��댯������ƌ����̂�?!

�@�v�悪���炩�ɂȂ��Ă���������84�N12���A�����V���̘_�d�ɁA�u�����R�g���l���v��ɋ^��v�Ƃ̃^�C�g���Ŏ��̂悤�Ȋ�e���ڂ��Ă��邪�A���̋L���́A���̖₢�ɂ킩��₷�������Ă���Ă����B

�u�悭�m���Ă���悤�ɁA���Ԍn�̋Ǐ��I�j��͎��̌o�߂ƂƂ��ɐi�s���A�₪�Ă͍L�͈͂ɂ킽���Đ��Ԍn����ς�������̂ł���B����́A���R�E�̐����ǂ����͗ΐF�A������b�ɕ��G�ȐH���A���ɂ���Č���Ă��邩��ł���B���̘A�����ǂ����̕����Ŕj���A���R�̕��t�͕���B���������ăg���l���̌��݂́A���̕����ɂƂǂ܂炸�������玩�R���̍r�p���g�債�Ă����B

�@�����R�ɂ́A���V�̓��ł������Ă���o�R��������B�L���Ȑ������邽�߂ł���B�g���l�����r�����̖������Ȃ��Ēn�����������Ă��܂����Ƃ��l������B���̌��ʁA�A�����ς��A���������ω����Đ��Ԍn�̔j��ɂȂ���ł��낤�v�i84�N12���S���t�������V���A�_�d���ꕔ�����j

�@�g�R�̘b�������B

�u�v��̊T�v���킩���Ă���ɂ��������A�w����͉��Ƃ����Ȃ��Ắc�c�x�ƂȂ�A��������ɂȂ��Ă��鎩�R�ی�c�́A�������q���R�F�̉�ő���l���n�߂��̂ł��B�����s�̎��R�ی�c�̂ɌĂт������肵�āA�Ƃɂ����������v��ɔ����Ă������A���Ȃ��Ƃ������R�Ƀg���l�����@��̂����͑j�~���Ȃ���ƁA�������Ď������Ȃ�̉^�����n�܂����킯�ł��B���̎��_�ł͏Z���ɂ�锽�Ή^���Ƃ͈�����悵�Ă����B���ɈӖ����������킯�ł͂Ȃ��A�������͎������ł���Ă����A�݂����ȋC�����������̂�������܂���v

|

| �������ƌ��ݒ��̌������W�����N�V�����B�������̂���ɍ����ɗ�������������B |

�ڒn�t�]�w

�@�g�R����܂߂������̎��R�ی�c�̂��A���������Ɍ����ċ�̓I�ȓ������N�����B84�N12��10���̓ǔ��V�������u���n�����v�����̂ЂƂ������B

�u�������̍����R�����g���l���v��ɂ��āw��s�����w�̎��R�̕�ɂł��鍂���R�̔j��ɂȂ���x�Ɣ�����l�������X���A�����R�Łw�����������n�Ɍ��čl����W���x���J�����B�����쐅�n���R�ی�c�̋��c��A�O�����ΘJ�ҎR�x�A���A�����q���R�F�̉��70�l�]�肪�Q�������c�c�v

�@���R�ی�c�̂̂�������������m�����K�F�́A���Γ����̉��ŏZ�������ɂ����m�点�Ă���B

�u���R�ی�c�̂����������^����ϋɓI�ɂ���Ă��܂��B���������Γ������A��������ɂȂ��đO�����ł���Ă����Ȃ��Ƃ����Ȃ��v

�@�ړ_�̂Ȃ��������R�ی�c�̂Ɣ��Γ������A�g���钼�O�̂��Ƃ������B

�@�����ė�85�N�P��20���A�g�R��̎O�c�̂́A�u�����R�̎��R���l����W���v���J�Â���B���̃V���|�W�E���ɎQ�������s���͗������̏Z�����܂ߖ�Q�O�O�l�B���̂Ƃ��A�p�l���X�g�̂ЂƂ�Ƃ��ĎQ�����Ă����g�R�͎�ɍ����R�̐A���ɂ��ču�������̂����A�������̏Z�������͍u���̍Ō�ɋg�R���t���������b���ɂт�����V���Ă��܂��B�g�R�́A�Q�����Ă������Ԃ���u���̘b���������������v�Ƃ̃A�h�o�C�X�����ڒn�t�]�w����b���o�����̂��B

�@�ڒn�t�]�w�B�C�ۂ̐��Ƃ̊Ԃł͓��R�̂��Ƃ�����邻��́A�R�ԕ��ŁA���ɓ~�̐��ꂽ���̗[�������ԂɋN����₷�����ۂȂ̂��Ƌg�R�͘b���B

�u�w��͊C�̎q�x�Ƃ������w������ł��傤�B����Ɂw���`�ނ�A���`�Ȃт��i�������Ȃт��j�x���Ă����̎�������B

�������Ȃт����Ă������Ǝ��Ԃ��A���łɋt�]�w�������Ă����ł��B�{���A���͂��Ȃт��̂ł͂Ȃ��A�オ���Ă������̂Ȃ̂�����v

�@�ǂ��������Ƃ��H

�@���̗₽����C���R����`����ĉ������Ă��邱�ƂŁA���̂����ɒg�߂�ꂽ�n�\�̋�C�������グ����B�����ĊW�̖������ʂ����ď����Ă��܂��Ƃ������ۂ��ڒn�t�]�w�ł���A�R�ԕ��̍����A�Ƃ��Ƃ��ė������R���̕�����ɍ炭�̂͂��̂��߂��B����������A���͏��ł��Ȃт��͂��߂�̂ł���B

�@���̗����𗠍����ɓ��Ă͂߂čl���݂悤�B�R�̒�����ʂ钆�����A�ق��Ă���ł��Ă��܂������������̏��ʂ�B��������r�o������ʂ̔r�C�K�X�͂ǂ��ɍs�����ƌ����A�ڒn�t�]�w�ŗ₽����C�ƂƂ��ɒn�\�ɕ����~��A�������R�Ɉ͂܂ꂽ�������ł́A�r�K�X�͓�����������Ē��ߐs���������Ȃ��A�Ƃ������ƂɂȂ�B

�@�g�R�̘b�ɁA�Q�������������̏Z�������́A��u�ǂ�߂��A�����Ċ�������킹�Ėق荞�B

�@�g�R���A���̂Ƃ��̗l�q���v���o���Ęb���B

�u�V���|�W�E�����I��Ƃ����ɁA�����̏��V�̐a�m�����̂Ƃ���ɂ���Ă��āA�ڒn�t�]�w�ɂ��ďڂ����b���m�肽���Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ���������ł��B���������Γ����̎����ǒ����Ɩ����A���ɕ��Â��ɘb���l�ł����v

�@�����K�F�ł���B17�N�O�A�u�������v���L�[���[�h�ɂ��������K�F�Ƌg�R���A���߂Č��t�����킵���u�Ԃ������B

[CAR GRAPHIC No.524 (2004/11)]

�A�ځ@�b�f �m�n�m �e�h�b�s�h�n�m �e�h�k�d

��l�b�@���[�g�S�U�W

�| �� �T �� �|

�A�Z�X�����g

������� ��

�ʐ^�����q���v

�ʐ^���쐣����

�́E�����K�F�������ǒ��Ƃ��闠�������������Γ����́A���R�ی�c�̂��J�����V���|�W�E���Őڒn�t�]�w��m�������Ƃœ����̎�i�������o���B����͎��������̎�Ŋ��A�Z�X�����g�����{���A�����������݂���邱�Ƃɂ���Ĕ�������V���ȑ�C��������\���A�����邱�Ƃ������B�ڒn�t�]�w���ɒ[�Ȍ`�ŏo�����闠�������̑�C�����̋��낵���������Ă����B

| �����悤���̍������t�]�w�̋��ڂƂȂ�B�����G�߁A�ǂ��ł������錻�ۂ��B |

�@�O�̂��߂Ɂw�k�̍�����x�̃r�f�I��S������Ċm�F���Ă݂����A�����ɂ͕������Ƃ���̌��i�����x�ƂȂ��f���o����Ă����B

�@�G�߂͏H����~�A���邢�͏��t�B�����̉��˂���o�鉌�A�����̉��̍s���ɒ��ڂ��Ă݂�ƁA�����������͓��R�Ƃ��Ă��A�����܂�Ő����Ă��Ȃ��Ƃ��ł��o�鉌�͏��ɏオ�邱�Ƃ͂Ȃ��A���܂��ĉ��ɗ���Ă����B�X�ɐ��ޓ���������x�ǖ�̕��i��D��܂��Ȃ��痬�ꑱ���邢�����̂���ȃV�[���߂Ȃ���A�Ȃ�قǂ��ꂪ�u�ڒn�t�]�w�v�̏؋��Ȃ̂��Ǝv�������̂������B

�@�C���́A��ʓI�ɒn�\�ɋ߂������قǍ����A���x���オ��ɂ����������x�͒Ⴍ�Ȃ�B�P�O�O�O���[�g���Ŗ�U�x�̍��B���̒��x�ɉ��x���ω�����̂��ӂ��ł���B

�@�������A����͖ڈ��ł����āA�ǂ�ȏꍇ�����x�������Ȃ�Ή��x��������Ƃ����킯�ł͂Ȃ��B���Ƃ��Ή��g�O������������Ƃ���ł́A�O���̉���k���������A�t�ɑO���̏�ł͓앗�������Ă��ĉ������Ƃ����ꍇ������B������u�t�]�w�v�ƌĂԂ̂����n�\�ʕt�߂ł������悤�Ȍ��ۂ͋N����B

�@��{�I�ɂ͊����G�߂̘b�����A���̊ԁA�n�\�ʂ͑��z�M�ɂ���ĉ��߂��Ă��邪�A�z���A���Ă���ƒn�ʂ���ԊO���˂ɂ���ĔM�����o����A�����Ă���M�������o�����M�̕����傫���Ȃ�B����Ɠ��R�̌��ʂƂ��Ēn�\�ʂ���₳��A�n�\�ʂɋ߂������̋�C���₦�Ă��܂��B����ɂ��̏�Ԃ������ƒn�\�ʕt�߂̋�C�̉��x�Ə��̉��x�̍����傫���Ȃ�A���ʂƂ��Ēn�\�ʕt�߂������̉��x�̕��������Ɖ������Ȃ��Ă��܂��Ƃ������ۂ��N����B�n�\�ʂ���N���邱�Ƃ���A�����������ۂ��u�ڒn�t�]�w�v�ƌ����B

�@�������ɏオ��Ȃ��̂͂��̂������B�₽����C�����y�����͂�������͏㏸���悤�Ƃ���̂����A�n�\�ʂ���킸���ɍ����ʒu�̋C�����������ĉ��̉��x�Ɠ����ɂȂ�ƁA�����ŏ㏸���~�߂Ă��܂����ɗ��ꂾ���̂ł���B�w�k�̍�����x�̉��˂₽���̉����㏸���Ȃ��͓̂�����O�̂��Ƃ������킯�Ȃ̂��B����n�̔��Ń^�C����R�₵�A���̒n�\�ʕt�߂ɕY�킹���ʂ��������Ƃ����邾�낤���B����́A�ڒn�t�]�w�ɂ���p���ꂽ�n�\�ʂ����߁A���̉�������C�Ɠ������x�ɂ��đ������Ƃ����i�Ȃ̂ł���B

| �����R���猩�����������Ƃ��̌������̒������A�����Č��݂��i�ތ������B�R�Ɉ͂܂ꂽ�u���J�̒�A�������ł́A�ڒn�t�]�w���ɒ[�Ȍ`�ŏo������B |

�g�������̓c�����O�h

�@���̕���̎�l���A�́E�����K�F�͐ڒn�t�]�w��m���Ĝ��R�Ƃ���B����A�S���Ȃ����{�l�̖{���̋C�����͊m�F���悤���Ȃ�����A�������͜��R�Ƃ����͂��ł���ƌ����ׂ����낤�B����͊ԈႢ�Ȃ��A����������K�F�́A�������q���R�F�̉�Ȃǂ������̎��R�ی�c�̂�85�N�P���ɊJ�Â����V���|�W�E���A�u�����R�̎��R���l����W���v�ŁA�ڒn�t�]�w���Ƃ������ۂ̔��������ꂽ����A���̍u�����s�������Ζʂ̋g�R�@���Ɍ��t���������̂�����B

�@�g�R��������U��Ԃ�B

�u�V���|�W�E�����I���Ƃ����ɁA�����̏��V�̐a�m������Ă��āA�ڒn�t�]�w�ɂ��ďڂ����m�肽���Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ���������ł��B���������Γ����̎����ǒ����Ɩ����A���ɕ��Â��ɘb���l�ł����v

�@���̂Ƃ����@�ɁA�ړ_�̂Ȃ������������̏Z���ō\�����錗�������Γ����ƁA�g�R�炪�������锪���q���R�F�̉�Ȃǂ̎��R�ی�c�̂͋��͊W�����Ԃ��ƂɂȂ�A��q���邪�A�₪�Đڒn�t�]�w�̎�����A�Z���ɂ�鎩��A�Z�X�����g�̎��{�Ƃ������s���ɂȂ����Ă����̂ł���B

�@���Ζʂł͂���������ǁA�����K�F�Ƌg�R���͌����ׂ����Č�������ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B

�@�g�R�́A���ł������R�j�Ȋw�������A�������̌������������،����҂����A���Z���t�A�����K�F�Əo��P�N�O�܂ł͋g�R���܂��A�����q�s���̍��Z�ŋ��t�߂Ă����̂ł���B�������A�K�F�́A�g�R���Ζ����Ă������Z�̑����̑��Ɛ��ł���A���̉��ŁA���t����̋g�R�̏�i�ł���Z���ƕ����K�F�͐e�����W�������B

�@�g�R���b���B

�u�������K�F����̕����P�����N��ŁA�N����߂����Ƃ�����������������悤�Ȋ��������āA����Ȃ��Ƃ�����ނƂ͂����ɑł��������킯�ł��B����ŁA���̐l�ƂȂ炢������ɔ��Ή^�������Ă����Ă������Ȃƍl����悤�ɂȂ��Ă����v

�@�g�R�͂��������A�����K�F�̈�ۂɂ��Đu�˂�ƁA���̂悤�ɘb�����B

�u�O���̈�ۂ����Ƃ���̐a�m���̂��̂Ƃ����������̐l�B���Â��ŁA�����猩��ƌ|�p�ƂƂ����������������B���̐l�͒������ł��邵�A���������ȂށB⽍��̘r�O���債�����̂ł����B����Ɋr�ׁA���ȂA���̐l�ɔn���ɂ������ł����ˁB�K�F����A�����ł����̓���������ł����炦���ł��B�������������|�̒��������w�n�̎��~���x�Ȃ�Č��������̂����猙�Ȋ�����ꂽ�肵�ĂˁB���ނ���D���������B�ނɂ͎����̊Ƃ������Ă������v

�@���̔N�̏t�A�܂�A�g�R�Əo������N�̏t�A�����K�F�͒�N���Q�N�c�����Z���t�̐E�������Ă���B

�@�ȁA�����͎q���K�F�̑����ސE�̎����b���B

�u����Ȑl������A�����w�Z�����߂Ď����̎�̓��ɐi�݂���������ł��B����ő����ސE�����N���O�ɐ\���o�Ă��āA����Ƃ��̔N�Ɏ��߂邱�Ƃ��ł�����ł��B�����A����⽍��ł��傤�ˁB�{�i�I�ɂ���Ă��������ƌ����Ă��܂�������B�ق��ɂ͈��ނ肪��D���ŁA�������������𑗂肽���ƍl���Ă����悤�ł����A�Ƃ��낪�������̖�肪�o�Ă��Ă��܂����킯�ł��B�������̓��ǂ��납�A���߂Ă���͔��Ή^���ɂǂ��Ղ�Z�����Ă��܂��āc�c�v

�@�ސE�ȗ��A�����K�F�͒n��Z���ō\�����錗�������Γ����̎����ǒ��Ƃ��āA���ꂱ���^���̐擪�ɗ��ЂƂ�Ƃ��ē����o���킯�����A�����m�������Ă̍��Z�̋����q�����́A�w�Z�V���ŁA�g�����搶�h���u�������̓c�����O�v�ƏЉ���Ƃ����B�c�����O�Ƃ́A���{�ōŏ��̌��Q���Ƃ��Ēm���鑫���z�Ŏ����ŁA���̉����ɖz�����A�Ƃ��̓V�c�ɒ��i�����݂��l���ł���B�����K�F�́A����ɕC�G����قnj��������Ή^���ɖv�����Ă����ƁA��O�҂ł��邩�Ă̋����q�����ɂ͉f���Ă����Ƃ������Ƃɂق��Ȃ�Ȃ��B

�ڒn�t�]�w

�@�����A���Ίw���s�s�ɂ���C�ے��̋C�ی������̗\�����A��C�������ł��������c�q�v���������������߂ĖK�ꂽ�̂́A�������v�悪���炩�ɂȂ���84�N�̂��Ƃł���B�ނ��������Ă������{�Ȋw�҉�c�����x�������������̌��n�������s���ƒm��A����ɓ��s�����̂������B

�@�ނ́A��ɗ������̏Z���炪���{���鎩����A�Z�X�����g���w�����邱�ƂɂȂ�l���̂ЂƂȂ̂����A����������K�ꂽ�����́A���Ԃ�����قǐ[���ɂ͑����Ă͂��Ȃ������̂��Ƙb���B

�u�K�F�����Ɉē����Ă�������̂ł����A����Ȍi�F�̂����Ƃ��낾���A�����������݂��ꂽ�Ƃ��Ă��債���e���͏o�Ȃ����낤�Ǝv���Ă��܂����B�������A���n����߂��ė�Âɍl���Ă݂�ƁA���̓y�n�̒n�`�͂u���J�̒J�ԂɂȂ��Ă��邱�Ƃ��C�������B�܂�A�ڒn�t�]�w�����ɔ��B����n�`�ł���ƋC�������킯�ł��B����͊m���ɖ�肪����v�悾�A�Ɓv

�@�ڒn�t�]�w�̗����͖`���ɋL�����Ƃ��肾���A�������̂悤�Ȃu���J�̒�ł́A���̌X���͂���Ɍ����ɏo��̂��Ɠ��c�͌����B

�u�n�\�ʂ���₳���Ƃ������Ƃ́A������O�ł����R�̎Ζʂ̒n�\���₦��Ƃ������Ƃł��B�����ŗ�₳�ꂽ�d����C�́A�ΖʂÂ����ɒ�Ɍ������ĉ���Ă���B���łɒJ��̋�C�͗₦�Ă���A�����Ɏ��͂̎Ζʂ���₦����C�������킯������A��͂܂��܂��₦�Ă��܂��B���ꂪ�J�Ԓn�`�̋t�]�w�̓����Ȃ�ł��B���������n�`�ł͋ɒ[�ɐڒn�t�]�w�̌��ۂ�����邩��A������w���āw��C�x�ƌĂԏꍇ������v

�@�����Ō����u��v�Ƃ́A�����܂ł��Ȃ����������̂��ƂȂ̂ł���B

�@���������̂悤�Ȓn�`�ł͋ɒ[�Ȑڒn�t�]�w�̌��ۂ��N���邱�Ƃ��������̂��i�}�P�j�Ȃ̂����A�������S�ӏ��ɂ�����ڒn�t�]�w�Ƃ̈Ⴂ������Έ�ڗđR���낤�B

�@���Ƃ��Γ����s���c�s�̏ꍇ�A�n��Q�O�O���[�g���t�߂ŏ����ȋC���̋t�]���N�����Ă���B�s�S���̑�蒬�ł����l�̌X���������邪�A�ڒn�t�]�w���悭�o������ƌ�������Ίw���s�s�ł́A�n��Q�T�O���[�g���t�߂łR�x�قǒn�\�ʂ����C���������Ȃ�Ƃ����t�]���ۂ�������̂��킩��͂��ł���B���̂R�ӏ��ɑ��A�ɒ[�ɂ��̌��ۂ�\���Ă���̂����������������B�O���t�̌`���܂�ňႤ�Ƃ��납����z���ł���Ƃ���A�n�ォ��킸���P�T�O���[�g���̈ʒu�̋C�����A�n�\�������ɂU.�T�x�قǂ������Ȃ��Ă���̂ł���B

| �����R�̃P�[�u�����~���ƁA�₪�āA�L���ȑ��������̋���Ȏp��������B |

| �����R�n�C�L���O�R�[�X�P���H�B���̓���o��Ɖ��E����������������~�J���̖������Ă���B |

�@85�N�ȍ~�A�����K�F�痠�����̏Z�������́A�����̖ڂŐڒn�t�]�w��������������݂Ă����B�������ʐ^�͂R��s��ꂽ�����̂����̂ЂƂ����A88�N12��22���̌ߑO�U��40���̎B�e���ꂽ�ʐ^���疾�炩�Ȃ悤�ɁA�n�\�ʂɋ߂��A�{���ɂ����Ⴂ�ʒu�Őڒn�t�]�w�͔������Ă����B

�@���̎����͑�ʂ̐��̗t��R�₵�čs�������̂����A�������ɏo�̂��߂ɗ��������o�悤�Ƃ��Ă����Z���̂ЂƂ�́A�J��n�`�̏I����ؖ삠����܂ŁA����R���������n�\���悤�ɂ��ď����������l�q�������Ƃ����B

�����ɎQ�������ЂƂ�A�쐣�����������B

�u�ڒn�t�]�w�̘b���ŏ��ɕ������Ƃ��́A���Ȃ��Ƃ������͂��Ȃ������B�Ȃ��Ȃ�A���̗����͒m��Ȃ���������ǁA������m���Ă�������B����������Ɖ����オ���Ă����Ȃ��Ƃ��A�C�����Ⴂ�͂��̎R���̕��̍������̍�������ɍ炭�Ƃ��B���������āA�Ȃ�قǁA�������������������̂��Ǝv�����v

�@�O�c���������l�Ɍ����B

�u�����̉��ɂ��ẮA�������l�ɂ킩���Ă�������A���������āA���ꂪ�t�]�w�ɂ����̂������ƒm�����v

�@�����āA��͂�����ɎQ�������쑺�x�q�������悤�Ȋ��z�����炷�̂������B

�u�����R�̃n�C�L���O�R�[�X�̂P���H��o���Ă����ƁA�Q�O�O���[�g�����炢�̍����̏ꏊ�Ƀ~�J���̖�����B���ꂪ���������ł��B���ŒႢ�Ƃ��������Ɏ���낤�ƕs�v�c�Ɏv�������Ƃ�����������ǁA�ڒn�t�]�w�̘b���āA�����A�����������Ƃ������̂��A�Ɓv

�@���c�q�v������������B

�u�t�]���Ă��鋫�ڂ��牺�͕��̗��ꂪ�قƂ�ǂȂ��B����ɑ��A��̕��͈�ʓI�ɕ��������B�����ĕ��̉^���ʂ́A�����Ƃ��납��ア�����Ɍ������āA�܂艺�����ɗA������Ă���킯�ł����A�Ƃ��낪�A�����ɋt�]�w�̋��ڂ������āA���͓˂������邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂ł��B����ƕ��̃G�l���M�[�͂����ɗ��܂��Ă��܂��A���ɕ��������Ȃ�B������t�]�w�̋��ڂ̏�͕��������A�t�Ȍ���������A���ꂪ�₦����C�����ɓ������Ȃ��W�̖������ʂ����Ă���Ƃ�������킯�ł��v

�@�܂肱���������Ƃ��B

�@�t�]�w�Ƃ������ۂ��N����Η₽����C�͏ォ�牷������C�ŊW������Ă��܂��B����͗v����ɁA�������⌗������ʉ߂���N���}�̔r�K�X���܂��A��ɗ��܂����܂ܓ�����������A���������ɗ��܂葱���Ă��܂��̂ł���B

��C����

�@���������̏Z���ɂ�鎩����A�Z�X�����g�̎��{�́A�g�R�����������u����A�Z�X�͎������̕���ɂȂ�v�Ƃ̌��t�Ɍĉ����āA�N�������o���킯�ł��Ȃ��A���R�����I�ɋN�����������������ƏZ�������͌��𑵂���B

�@������A�Z�X�����g�̎�@�Ƃ��ẮA��ʓI�ɂ͂R�̕��@������Ƌg�R�͌����B

�@���͐��̋Ǝ҂Ɉ˗�������@�B���́A�Z�����������ōs�����@�B�����đ�O�́A���Ƃ̎w�����Ȃ���Z���������s���Ƃ������@�B�����������I�̂́A��O�̕��@�ŁA���̎w���ɓ��������ЂƂ肪���c�q�v�������킯�ł���B����A�Z�X�̖ړI�͐ڒn�t�]�w���ǂ̒��x�̕p�x�Ŕ������邩�ׂ悤�Ƃ������̂ŁA��_�ϑ��n�_10�J�����܂߁A�������������͂ގR�̂P�O�O�ӏ��قǂłR�N�Ԃɂ킽���Ē����𑱂����B�J�̓������̓����A�Z�������͓��j�����ƂɎ����̎�����ł���ϑ��n�_�̎R�ɓo��A���炩���ߌ��߂�ꂽ�����Ɉ�ĂɋC���╗���ׂ����̂������B���̌��ʂ�\�������̂̈ꕔ���m�}�Q�n�ł���B

�@���̃f�[�^�́A��_�ϑ��n�_�T�Ԃ���10�Ԃ̒n�_�̂����ꂩ�ŋC���̋t�]�����������i���E�ϑ����Ԃ̑S�ϑ����Ԃɑ���j���������������̂ł���B����ɂ��A86�N�P���ɂ́A����70�p�[�Z���g���̊����Őڒn�t�]�w���������Ă���A���c�ɂ��A�u��ʓI�ɍl����A�C�ۊw�I�ɂ͂W���ɋt�]�w���o������̂Ȃ�čl�����Ȃ��v�Ƃ������A����ł�����A�Z�X�̌��ʁA���������ł́A�^�Ă̂V���A�W���ɂ�20�p�[�Z���g�قǂ̊����Őڒn�t�]�w������Đ��Ƃ��������������̂������B

�u�����Ȃ�Ėʓ|�Ȃ��Ƃ͌����Ƃ����Z���͗B�̂ЂƂ�����Ȃ������B�݂�ȔM�������Ď��g���v�i�쑺�j

�u����������͈̂ꐶ��������������ǁA�y��������Ă����B�Ƃɂ����f�[�^����肽���Ƃ����C�����ŒN�����撣���Ă��܂����v�i�����͎q�j

�@�g�R���������u����A�Z�X�͕���ɂȂ�v�̈Ӗ��͗v����ɁA�ڒn�t�]�w�ƒ������⌗��������r�o�����r�K�X�ɂ��A�J�n�A���������̑�C�����̏ؖ��ɂق��Ȃ�Ȃ��B�m�}�R�n�́A97�N�ɓ����s���ǂ������^���[�ő��肵���f�[�^��\�Ɏ��������̂ŁA��������ǂݎ����������Ȃ����A����͐ڒn�t�]�w�ƒ��f�_�����̏o���̊W�����������̂Ȃ̂ł���B

�@�n�㍂�P�O�R���[�g���ƒn�㍂�S���[�g���̍��x���A��P�O�O���[�g���Ŏ��Ԃ�ǂ��ĉ��x����}��A���̂Ƃ��ǂ��̒n�㍂25���[�g���n�_�ɂ����钂�f�_�����̔Z�x���v�������̂��ƍl���Ă��炢�����B����ƁA���̐}����킩��̂́A18���܂ł͐ڒn�t�]�w�͔������Ă��炸���f�_�����̗ʂ��Ⴂ���A19���ɂȂ��ċC�����t�]�����Ƃ��f�_�����̔Z�x�͒��ˏオ��A21���Ƀs�[�N�ɒB���Ă���B�����ċC���̋t�]�̎����ƂƂ��ɁA�Ăђ��f�_�����̗ʂ��ɒ[�Ɍ������Ă����Ă���Ƃ������ƂȂ̂��B

�@���̂��Ƃ𗠍������ɒu�������čl����Θb�̑S�̑��������Ă���͂��ł���B

�@�����ł͒��f�_�������������Ă��Ȃ����A�r�o�l�i���V���q���j�ɂ��Ă����l�ȌX�������R�̂悤�Ɍ�����킯�ŁA���������J�ʂ���A���������͌��݂����Ђǂ���C�����������ڒn�t�]�w�ɂ���Ė��ߐs�������Ƃ������Ƃ��Ӗ����Ă���̂ł���B

�@��ɓo�ꂵ�����������̏Z�������́A���������f�[�^�������܂ł��Ȃ��A���łɐڒn�t�]�w�Ɣr�K�X�����̊W��g�������đ̌����Ă����B

�@�����K�Y���b���B�u�����R�ׂ̗̌i�M�R�̔��X�̐l�������ɂ́A�ォ�猩��ƒ������̏��͋�C�̐F���Ⴄ�����ł��B������ł͂킩��Ȃ����ǁA�R�̏ォ�猩��Ƃ��ꂪ�͂�����Ƃ킩��ƌ�����ł��B�_���̎g��������ɍs���Ă����悲�ꂽ�債��������Ȃ����A���������ɂ��A�܂��Ƃ����ꂢ�ɐ@������Ă���łȂ��Ɛ����Ƃɂ����r�K�X�ʼn���Ă��܂��B�����A���ꂪ�r�K�X�̉e���ȂȂƂ킩���Ă����B�^�����ȗM�q�����n�Ȃ��Ȃ����̂��A��̒ւ̗t���x�^���悤�ɂȂ����̂��A�݂�ȓ������R���炾�ƏZ���݂͂Ȃ킩���Ă��܂����B�ڒn�t�]�w�̎����Ǝ���A�Z�X�́A��X���̌����Ă����������m���ȃf�[�^�ŗ��Â������̂������킯�ł��v

�@���c�q�v���A�����̋��ɂ��܂�����ł����u��F�v�v�������o���Ă��Ď��Ɏ����B�u��_�����f�Z�x�𑪒肷��@�B�ł��B�J�v�Z���ɓ��ꂽ����ɓ�_�����f���t�����A���̎���ɃU���c�}�����������ƐF������A���̔Z�����v���ē�_�����f�Z�x�𑪒肷��킯�ł��B�s�����g�p������̂Ɠ��������̋@�B�ŁA���m�ȑ��肪�ł���B�Z�������́A���������@�B���g�������グ�čs�����o���Ă����f�[�^�̕s���▵���₲�܂����ɑR���Ă������̂ł��B�������Ɂw��F�v�x�ƒB�M�ŋL����Ă���ł��傤�B�����K�F����̎��M�ł��B���́A������K�F����̌`���Ǝv���đ厖�ɂ��Ă����ł��v

[CAR GRAPHIC No.525 (2004/12)]

�A�ځ@�b�f �m�n�m �e�h�b�s�h�n�m �e�h�k�d

��l�b�@���[�g�S�U�W

�| �� �U �� �|

�� �� �� �R

������� ��

�ʐ^�����q���v

���E��Y�ɖ���A�˂Ă��������s�v�c�ł͂Ȃ��قlj��l�̍��������R�B�������v��́A���̎R�̂ǐ^�Ƀg���l�����@�낤�Ƃ��Ă���B�������̊J�ʈȗ��A�����ƍ������H���Q�ɎN����Ă����������̏Z�������́A���̊��̂���Ȃ鈫����h�����߂Ɍ��������Γ����𗧂��グ��B�������A����͓����ɁA�����R�̎��R�����炵�悤�Ƃ���^���ł��������B

| �P�[�u���J�[�w���߂��A4���H�ɓ���Ɨ��t�L�t���т���ʂɍL����B���܂̋G�߂͍g�t���������B |

�@������Ƃ��������ł���Ȃ���A�����������Ԃ��ʂ�Ȃ�������������Ƃ�����B

�@����͎R�����̓��R���S�O�x���ƍ�ʌ������S��ꑺ�����ԍ����P�S�O�����ŁA���ł������g���l���ɂ���Č���Ă͂��邪�A���̐́A�������܂����悤�ɂ��Ċ�⓻�������͂������Ă������߂Ɏ����Ԃ͂����ōs���~�܂�ƂȂ�A���������ɒH�蒅�����Ƃ���}�s�ȓ�������ĉz���邵���Ȃ������B

�@�����܂ł��Ȃ��A�����͖����Ƃ��ɓo�R���B��������Ő�����O��Ă��邽�߂ɁA�o�R�u�[���̍����ł����o�R�҂̎p�����邱�Ƃ��H�ȓ��ł���B�����A����ł����f���ꂽ�����Ȃ��ł������߁A���݂ł������̖��ڂ��c����Ă���̂������B

�@���́g�����h�ōŏ��Ɉٕς������Ƃ����̂́A�o�R�n�}�ɋL���ꂽ���ꂪ�����Ă����Ƃ����B�����ɓK���Ă��邩�炱���̐���Ȃ̂ɁA��������N�������Ă���͓̂D���������̂ł���B�ʂ̐���������ŁA���ǁA���͎��Q�����y�b�g�{�g���̐������ŋ}������̂������Ȃ������B

�@�R�����̂��₶�������B

�u���ꂩ�琅������ꂽ��������Ȃ��B�R�S�̂Ɉٕς��N����A�����瓮�������̐�����ɂ��傫�ȕω����N�����Ă��܂����v

�@���R�͖��炩�������B����ٕ̈ς����������̕ω����A���ׂĎ����������ċN���������ƂŁA����͊��g���l���̍H�����n�܂��������ƈ�v����̂��Ɣނ͌������B

�@���g���l�����@��ɓ������ẮA�R�̊��Ɋւ���A�Z�X�����g���s��ꂽ�͂��ł���B�����āu���ɑ���e���͂Ȃ��v���邢�́u�e���͏��Ȃ��v�Ƃ̌��_���o���͂��Ȃ̂ł���B���̂����ōH�����n�܂����͂��Ȃ̂ɁA�������A����ł�����͎����A���������̐�����ɑ傫�ȉe����^���Ă��܂����̂ł���B

�@�v����ɁA�����ԃg���l�����@��Ƃ������Ƃ́A�N�Ǝ҂̗���ɂ���҂ɂ��s���̂������A�Z�X�����g�Ȃǂł͉M���m��Ȃ��A�傫�ȁA�����Ď��Ԃ��̂��Ȃ����Ԃ��N���蓾��A�Ƃ����������Ӗ����Ă���̂��B���g���l���͂��̂ЂƂ̗�ɉ߂��Ȃ��B�����Ԃ��ʂ�Ȃ�����������Ă݂āA���͂�������������B

| �����q��Ղ̐^���ɒ��a10m�̃g���l�����Q�{�B�{�[�����O�����̎��_�ň�˂̐��Ɉٕς��N�����B |

�� �� �R

�@�����R�́g��Ղ̎R�h�ł���B

�@�d�Ԃɔ�я��Γs�S����P���ԑ��炸�̋����ɂ���A�W���킸���T�X�X���[�g���ł����Ȃ����̎R�́A�������A�m���Ɋ�Ղ̎R�Ȃ̂ł���B

�@�{�A�ڂ̎�ނ��J�n���Ă���A���͍����R�ɂǂꂭ�炢�o�������o���Ă��Ȃ��B��ނ̖ړI�n�ł��闠�������ɑ����^�Ԃ͍̂b�B�X�����狌���ɓ���Έ�{���Ȃ̂�����ǁA���͂��̃��[�g��I���A�J�̍~����������A���܂��č����R������吨�̍s�y�q�ɍ������Ē����ڎw���A��������l���̂܂�łȂ��R�[�X��H��A���������̊O��A���e��ւƉ��肽���̂��B

�@�͂邩�ɉ����ɂȂ�̂����m�̂����ł��̃��[�g��I�̂ɂ́A������R������B����͍����R����Ղ̎R�ł���A�����R������Ƃ������Ƃ́A�Ƃ���Ȃ������A�����ɂ���g��Ձh�������̖ڂŊm�F�ł��邩�炾�����B

�@�����R�̒����ڎw���ɂ́A�����Ƃ���ʓI�ȃR�[�X�ł����P���H����������A�������苗���̒����U���H���s�����A���邢�̓��t�g��P�[�u���J�[���g���Ƃ������������̕��@������B���́A�����u�����R�̎��R�v���e�[�}�Ƃ���P���H��������B

�@�r���܂ŕܑ����ꂽ�o����z�̓���30���������ΗŐ��ɏo�āA�Ƃ�������т̊Ԃ���E���ɍג����ƁX���A�Ȃ闠�����̒��ƁA���̌���������ʂ钆�����߂邱�Ƃ��ł���B

�����ăP�[�u���J�[�̍����R�w�̎��ӂ܂ł���Ă���ƁA�������ԃu�i�̑�������邱�Ƃ��ł���̂ł���B���̕t�߂̕W���͂��悻�S�O�O���[�g���B�{���Ȃ���{�C���̑���n�т́A�������W���W�O�O���[�g������P�U�O�O���[�g�����炢�̏ꏊ�ɐ��炷��͂��̃u�i�̑�������ɂ͂���B

�@�Ȃ��A�����ɁH

�@�����w�|��w�̏��h�i���R�n���w�����j�͎��̂悤�ɐ������Ă���B

�u�Q�O�O�`�R�O�O�N�قǑO�̏��X���ƌĂ�銦��Ȏ����ɑ����m���̎R�n�ł��~�̐ϐႪ�������A�ꎞ�I�ɓ��{�C���̂悤�ȋC��ɂȂ�A���̂��߂Ƀu�i������ł����̂ł͂Ȃ����v�i�w�R�̎��R�w�����x��g�W���j�A�V���j

�@

| �����R�̎��_�̂悤�ɑ��������̋��傳�ł��т����B |

�o����z����i����������i�ނƁA�ڂ̑O�Ɍ�������S�O�O�N�Ƃ��T�O�O�N�Ƃ�������A�����č����R�̏ے��̂ЂƂƂ������Ă��������̋��Ԃ�ɋ�������A���������͂P���H�𗣂�A�R�������悤�ɂ��Ēʂ�S���H�ւƑ���������̂����̂����̓����ł���B

�@���͂̕��͋C����ς���B

�@�u�i�Ɠ��l�A�{���Ȃ�����ƕW���̍����ꏊ�ɐ��炷��C�k�u�i�ȃJ�G�f�ނ́A���ꂱ���l�X�Ȏ�ނ̗��t�L�t���т������ɂ͍L�����Ă���̂��B�P�[�u���J�[�w�̋߂�������Q���H�̓J�V�ނ̏�L�t���тŐ�߂��Ă���Ƃ������A�������ĐA�����z�̗l�q�߂Ȃ�������Ă݂�ƁA�����R�ɂ́A�Ő�������Œg���тɐ��炷���̍L�t���тƁA�≷�тɐ��炷�闎�t�L�t���т��ЂƂ̏����ȎR�ɕ��z���Ă���Ƃ����������������킩���Ă���B���̏����ȎR�ɁA���{�S�y�ɐ��炵�Ă����R���ɂ�������ٓI�Ȏ�ނ̐A�������݂����Ă���̂͂��̂��߂Ȃ̂��B

�@�A�����L��������A���R�̌��ʂƂ��Đ������������������������Ă���B�m�F����Ă��邾���ł��P�R�V��̖쒹�����āA���{�S���Ŋm�F����Ă���̂��T�T�O�킾�ƕ����A�����ɑ��������̎R�ɏW�܂��Ă���̂����킩�邾�낤�B����ɋ����͍̂����̎�ނ̑����ł���B���̖��ʎR�A���s�̋M�D�R�ƕ���œ��{�̍����̎O�吱���n�Ƃ��Ēm���Ă���A���̐��A��T�O�O�O��B

�@�����������Ԃ�m��A�u�����R�𐢊E��Y�Ɂv�Ɖ^������l�X������ƕ����Ă������������Ȃ����A���ۂɁA���E��Y�𐄑E������{�̈ψ���ŁA�����R�̖��������������Ƃ�����Ƃ����̂ɂ����Ȃ����Ă��܂��̂ł���B

�@�R�[�܂œs�s�����i�Ƃ͌����A����ł������R�́A�J���̔g�Ɉ��ݍ��܂�邱�ƂȂ��L���Ȏ��R��ۂ������Č��݂Ɏ������̂ɂ́A�������킯������B

�@������P�Q�O�O�N�O�̂V�S�S�N�i�V��16�N�j�A�s��@���J���Ĉȗ��A�����R�͐����I�A�@���I�ȗ��R����X���̂��̂�����Ă����B�w�����R�x�i�����v�q���E�����\�m���}�j����̓I�ɏ����Ă���B

�u�퍑����ɂ́A���c���̖k�����̎x�z���ɂ����ꂽ�B�����R�̖k���A�J�ЂƂu�Ă���R�i���E�[��R�j�ɁA���Ƃ͎R���z���ĂĂ���B�����q�邾�B�����암�̎x�z��ژ_��ł����k�����̋��_�ɂ���̂��ړI�������B�k�����ɂƂ��Ă̍����R�́A�R����̏d�v���_�ł������B

�@���Ƃ͂܂��A�����R�̎R�т�ی삵���B���Ƃ���{�ꑐ����Ƃ��A���邱�Ƃ��ւ����B���̋ւ�Ƃ����҂͑ł���Ƃ������������߂��o���Ă���B

�@�P�T�X�O�N�i�V��18�N�j�A�����q��͖L�b���̌R���A�O�c���ƁA�㐙�i����̍U�����ė��邷��B�����A���q�X����b�B�ւ̊X�����W�܂邱�̒n��́A��ʂ̗v�ՂƂ��Ă��d�v�������B����̎���ɓ����Ă��A�ƍN�͍����R�{�̒����̂ɂ������B��肢�������ی�Ǘ��ɗ͂𒍂����B�ƍN����̑㊯�A��v�ے������A�|�є��̂��ւ��鐧�߂��o�����B

�@�����ېV��́A���{�̒����̂͂��̂܂܍c���̌䗿�тƂȂ����B���́A���L�тƂȂ�B�����āA�P�X�U�W�N�i���a42�N�j�̍�������̎w�肾�v

�@�P�Q�O�O�N�̊ԁA�������̋��R�ƕK�R���d�Ȃ荇���č����R�̎��R�͎�葱�����A�����č��A��Ղ̎R�Ƃ��Ď������̑O�ɂ���B�Ƃ��낪�A���A���̋M�d�ȎR�̂ǐ^�Ɏ����ԃg���l�����@���悤�Ƃ��Ă���B���ꂪ�������Ȃ̂ł���B

�Z���^������s���^����

| �R���߂��܂ł���ƃ��~�̗т������B�����R�̐A���̖L�����ɂ͖{���ɋ��������B |

�@�����R�Ƀg���l�����@��v��ɓ�����A�N�Ǝ҂ɂ���Ď��{���ꂽ�A�Z�X�����g�́A��ɂ���āu���ɗ^����e���͂Ȃ��v���邢�́u���Ȃ��v�ƕ��A�ŐV�Z�p����g�����H�@�ɂ���Č@�킷��ƌ����Ă���B�������u���ɉe���Ȃ��v����ł���͂����Ȃ����Ƃ͖`���̗�̂Ƃ���Ȃ̂�����ǁA����ł��������v��́A�����R�̂ǐ^�Ƀg���l����ʂ����Ƃ��Ă���̂ł���B

�@�O�o�̏����́w�R�̎��R�w�����x�Ŏ��̂悤�ɏ����Ă���B

�u���ۂɃg���l�����J�ʂ���A�����R�̎��R�͎��Ԃ��̂��Ȃ��傫�ȃ_���[�W���邱�ƂɂȂ�̂ł͂Ȃ����Ɗ뜜����Ă��܂��B�킪���̍��ƓI���Y�Ƃ����ׂ������R�Ƀg���l�����@��̂́A�@�����̒���т��ē��H������悤�Ȃ��̂Ȃ̂ł����A���������ƂɁA���鑤�ɂ͂��������ӎ����܂�łȂ������Ɍ����܂��B���y��ʏȂ̕������́A�l�Ԃ��������������̑���͗����ł���悤�Ȃ̂ł����A���R�������N���������Ă��肾�������R�̕������ɂ��ẮA���̏d�v�������킩���Ă��Ȃ��悤�ł��B���R�j�Ɋւ��鋳��̌��@���A�c�O�Ȃ��Ƃɂ���ȂƂ���ɂ܂ʼne�𗎂Ƃ��Ă���̂ł��v

�@�����R�́A���̔����Â����ɁA�[��R�A�������A�i�M�R�A�w�n�R�ƕ���Ȃ��ł���̂����A�v�悪�i�ތ������̂��̕t�߂̃��[�g�́A���j�Ղł��锪���q��Ղ̂���[��R�ɂQ�{�̒��a10���[�g���̃g���l����ʂ��A���������Ƃ���ɂ��闠���������ׂ��ō����R�Ƀg���l�����@��Ƃ������̂ł���B

�@������94�N�A�S�z����Ă������Ԃ��[��R�ŋN�������B���̔N�̂U���Ɍ��ݏȁi�����j�������������������{�����{�[�����O�����̌�A����܂�50�N�ԁA�����̈�x�Ƃ��ĂȂ�������˂̟��������o�����̂������B����͂S�Q�O�N�ȏ���O�ɔ����q�邪�z�����Ƃ��Ɍ@��ꂽ�Ƃ����R�������˂Ȃ̂����A���̐��ʂ��A�����O�̖�R���̂Q�Ɍ������Ă��܂����̂ł���B�l�����錴���́A�{�[�����O�����ɂ��@��E���n�������ɑ�����^�����̂ł͂Ȃ����A�������B���a�킸���Tcm�̌@��E�ɂ���Ĉ�ː��ɉe�����o���̂��B

�@���̎�����m�����������̏Z�������́A�܂��܂��������v��ɑ����@�����̂点�Ă����B

�@�ڒn�t�]�w�ɂ�闠�������̔r�K�X�����B���ꂪ�Z����̎�ɂ�鎩��A�Z�X�����g�Ŗ��炩�ɂȂ������Ƃɉ����A�M�d�ȍ����R�̊�@�B����ɂ��̂Q�N��ɂ́A���N�A�����q��Ճg���l���B���t�߂ŁA�u�킪���ɂ������ł̊�@�ɕm���Ă���쐶���A���̃��X�g�v�Ɋ܂܂�Ă���I�I�^�J���c�����Ă���̂��m�F�����悤�ɂȂ�B���������̏Z���ɂƂ��āA�������v��ɔ����闝�R�͎��������̒������̖��ł͂Ȃ��Ȃ��Ă������̂������B

�@�����A�������v�悪���o����84�N�ɏZ���炪�����������������������Γ����́A���̂S�N��A�P�Ƃł̏Z���^������E�p���A�u�����R�̎��R���܂���s���̉�v�ɒc�̉��������������ɂ���悤�ɂȂ��Ă����B���̂��������ƂȂ����̂�88�N�P���Ɏ��{���ꂽ�����q�s���I���������B���������݂��߂����Ďs������铬���ƂȂ����Ƃ������̑I���͏����Ō��ݔ��Δh���j�ꂽ���A�����ɎQ�������s�������́A���̌�A�����R�̎��R���܂���s���̉�������B����Ǝ����������āA���������������Γ����́A���̉�ɒc�̂Ƃ��ĉ������A��n���̏Z���^������A�S���̎s���Ƌ��Ɍ��������݂ɔ�����s���^���ւƎp��ς��Ă����悤�ɂȂ��Ă������̂ł���B

�@���̕���̎�l���ł���A���������Ō��������̉^�������������Ă����ЂƂ�A�́E�����K�F���A���̓r�f�I�ɉf�����p�ł�������Ȃ��B

�@�u�X�g�b�v��������A�ސE���N�p���[�I�v�Ƒ肵���j���[�X �h�L�������g�A�w���̐l�x�ɓo�ꂷ������K�F�́A�{���̎�ނ��Ƃ����Ĕނ�m�鉽�l���̐l���畷���Ă����Ƃ���A���e�͐a�m�I�ŁA�b���������Â��Ȑl���������B

�@�ԑg�͔ނ�60�̂Ƃ��ɕ��f���ꂽ���̂�����A���Z���t�����߂����N�Ƃ������ƂɂȂ�B�܂������R�̎��R���܂���s���̉��������邸���ƈȑO�ɐ��삳�ꂽ�ԑg�Ȃ̂����A�����K�F�͉�ʂ̂Ȃ��Ŏ��̂悤�Ȕ��������Ă����B

�u�������͔r�C�K�X�̏�����ł͂Ȃ��v

�u�����R�Ƀg���l�����@�点�Ȃ��Ƃ̃X���[�K���������f���Č��������Ή^��������ɍL�͂ɓW�J���Ă��v

�@���������Γ����́A���������̊������̑j�~�ƁA�Z�݊��ꂽ�y�n��ǂ��邱�Ƃɑ��锽�����猋�����ꂽ���̂��������A�������A�Z�������̈ӎ��̂Ȃ��ɂ́A���������̓y�n�����̂Ɠ����ɁA��Ղ̎R�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ̋���Ȏv�����������B��ʂ�ʂ��ĕ������Ă��������K�F�̓������������Ă����B

�@

[CAR GRAPHIC No.528 (2005/3)]

�A�ځ@�b�f �m�n�m �e�h�b�s�h�n�m �e�h�k�d

��l�b�@���[�g�S�U�W

�| �� �I �� �|

�Q �O �N ��

������с@��

�ʐ^�����q���v

�ʐ^�������͎q

�S���R�O�Okm�̌������B���������ɑO�G����Ȃ��m�炳�ꂽ���̓��H�v��ɔ��������Z�������̈ꖇ��́A20�N�̂Ƃ����o�ď��X�ɗl����ς��Ă����B�������A����ł����ݔ��Ή^���̉������邱�Ƃ͂Ȃ������B�^����Ɍ��ݔ��������������̏Z���A�����K�F�̎u���p�����B���[�g�S�U�W�A�ŏI��B

| ���������������Γ����̏W��Ő錾��ǂݏグ������K�F�B |

�@���{���H���c�̃z�[���y�[�W�A�u�i�g�����q�v���J���Ă݂�ƁA�v�悪�i�ތ������ɂ��Ď��̂悤�ɏ����Ă���B

�u�������i��s�������A�������ԓ��j�́A��s���S������40�`60km�̈ʒu�Ɍv�悳��Ă��鉄����300km �̊�̎����Ԑ�p���H�ł��B

�@�������́A�����x�O�̓s�s�Ɠs�s�����сA��ʂ̗�����X���[�Y�ɂ��܂��B�܂��A�����̎��R����������ɂ��Ȃ��猚�݂�i�߂Ă��܂��B�����āA���������A�������A�։z���A���k���A��Փ��A���֓��Ȃǂ̕��ˏ�̊������H�ƌ���A�����p�A�N�A���C���i�����p���f���H�j���Ƃ��Ȃ����āA��s���̍L�抲�����H�Ԃ��`�����܂��B

�@�����W�N�R���ɂ͐~I.C �`�߃���JCT �i19.8km�j�Ԃ��J�ʂ��A�ړ����Ԃ̒Z�k�A���ӓ��H�̏a�؊ɘa�Ȃǂ̌��ʂ������Ă��܂��v

�@�����āu�~�h�b�`�߃����i�b�s�̊J�ʌ��ʁv�ɂ��Ă͎��̂悤�Ɍ����B

�u����14�N�R���ɂ͐~�h�b�`���̏o�h�b�i�W.�Vkm�j���J�ʂ��A����Ȃ���ʂ����҂���܂��B���������Ƃ����܂��Â���ɖ𗧂��H�A�L���Ȏ��R�ƒ��a�������H�A���������߂����Ă���̂́A����Ȍ������ł��v

�@���������݂�i�߂鑤�͂����������A�ʂ����āA�������̊����ɂ���āu��ʂ̗�����X���[�Y�ɂ��܂��v�͎�������̂��낤���B���y��ʏȂ����p���t���b�g�ɂ͂���Ȃ��Ƃ������Ă���B�u��ʂ̗�����~���ɂ��Ď�s���ɗ��������ʂU���A�a���ɘa����ƂƂ��Ɂc�c�v

�@����ɓs������ړ����鎩���Ԃ̐��͂��悻�U�U�O����B���̂����́A�s�S��ʉ߂��Ă��������̎ԗ��i���ʉߌ�ʁj���O���⌗�����ɕ��U�����Ă��܂��Ώa�؉����Ɍ��ʂ�����ƌ����Ă���킯���B�ł́A���U���ׂ��ʉߌ�ʂ͂ǂ�قǂ̐��Ȃ̂��H�@�Q���`�T����B��ʂ̎��Ԓ����œ���ꂽ���̐�������́A�Ƃ��Ă��u�a�؉����v�͓��������Ȃ��悤�Ɏv���Ă��܂��̂ł���B

�@�v�悳��Ă��錗�����́A�����p�A�N�A���C���ƌ��Ԑ�t���؍X�Â���ɁA��錧���Ύs�A��ʌ��ł͊։z���̒߃����W�����N�V�������o�R���Đ~�s�A�����q�s�A���؎s�A���l�s�ւƑ�����R�O�Okm�B���łɒ߃����i�b�s������̏o�C���^�[�`�F���W�܂ł̂Q�W�D�Tkm�����͋��p���J�n���Ă���A���y��ʏȂ́u��{�I�ɂ͂����ނˌv��ǂ���Ɏ��Ƃ͐i��ł���v�ƌ������A����܂łɕ����Ƃ���A�ꕔ�n��ł̌��ݔ��Ή^���͍������B���̑�\�I�ȏꏊ���A�������ƌ������锪���q�s�́A���̕���̕���ƂȂ��Ă��闠�����n��Ȃ̂ł���B

���i���c�Ɣ��Ή^��

���Ĕ��Γ����͒��������ĉ^���ɎQ�������B �����쉡�̔~�тŁB |

�@�b�B�X�����R�������ʂɌ������đ���ƁA�i�q�����w���߂�����ɐM���@�t���̂s���H�̏����Ȍ����_������B�o�X��������ƒʂ����x�̕����́A�߂Ɍ������Ă��邻�̓��͋��b�B�X���ŁA�X�������ɂ͍]�ˎ���̖��c���������֏��Ղ�����A���͏��X�ɂ̓o����z�ƂȂ��āA�₪�ď������ōs���~�܂�ƂȂ�B�E��ɂ͂i�q�����{���ƁA���������𑖂钆�����B����ɂ͔~�т̉���������̐���������A���������܂Ŕ��肭�鍂���R�B���̋��X���𒆐S�ɁA�������Ԃɂւ���悤�ɂ��čג��������J�Ԃ̏W�����A��X�������Ƃ��������������ł���B

�@���O�ɉ��̏����Ȃ��܂܁A���̒��̏Z�l�Ɍ������v�悪�m�炳�ꂽ�͍̂�����Q�O�N�O�A�P�X�W�S�N�W��17���̂��Ƃ������B���������́A��ؖ�A�r��A�����A�����̂S�̒���琬���Ă���̂����A���̖�A������قɂ�40�l���z����Z�����W�܂����B���O�ɉ���Ă����Łu���H���݂ɂ��Ă̐�����v��m��������ł���B�����ȉ�ق͋l�߂����������̏Z���ł����ς��ɂȂ�A�ǂɂ͌��݂��v�悳��Ă��鍂�����H�̗\�胋�[�g���������ג����n�}������o����Ă����B�������������B�������ƌ������錗�����́A���傤�Ǘ��������̐^��A�n��W�Om�قǂ̈ʒu�łƂ���������悤�ɂ��ăW�����N�V������A��ɖ��炩�ɂȂ�̂����A�����R�̂ǐ^�Ƀg���l���@���Ĕ����q�C���^�[�`�F���W�ւƑ����v��Ȃ̂��Ƃ����B

�@���͂��̌v��A�������̏Z�������ɒm�炳���R�N���O�ɁA�����q�s���܂ޑ����n���10�s�����͂���ł����B���̂�����̎���ɂ��āA�u�����R�̎��R���܂���s���̉�v�̎����ǒ��A���{�ǐm���w���E�x�i��g���X�A�Q�O�O�Q�N12�����j�Ŏ��̂悤�ɏ����Ă���B

�u�c�c�����āi81�N�́j�X��29���A�����q�s�̂X���c��ŁA�����������˂ɋc��ɏ�����B�w��s�������A�����H�̌��ݑ��i�Ɋւ��錈�c�x�Ă���o���ꂽ�̂��B�c�Ē�o�҂͎����}�̎s�c�i�����j���B

�@���_����q�ׂ�ƁA���i���c�Ă͑����[��35�[�̂����A���킸���X�[�ō̑����ꂽ�B�����Ŗ��ɂ������̂́A�������v��̏ڍׂ����܂��Ă��Ȃ����_�ł̍̑����������Ƃ��B �c���^�ł��A���Ε[�𓊂����c���̃��[�g���������߂鎿��ɁA�i�c�Ē�o�҂ł���j�����}�s�c�́w��G�c�ȃ��[�g�͔N���ɁA��̓I�ɂ�85�N���ɂ킩��ƕ����Ă���x�Ɠ��ق��Ă���B

�@����ȏŁA�����q�s�c��͑��i���c�Ă��̑����Ă��܂����B�w�����q�s�c��j�E�L�q�ҁx�ł��w�v��̑S�e�����炩�łȂ����_�ł̒�Ăɑ��Ĕ��Ε[���X�[�����Ȃ��������Ƃ̂ق����d��ȈӖ��������̂ł�������������Ȃ��x�ƋL�q���Ă���悤�ɁA�c��̐ӔC�͏d���B�����q�s�c��ɑ����āA���������[�g�ɓ����邱�ƂɂȂ�~�s�A�H��s�i������̎s�j�A�H�����i�H���s�j�̋c��ł��A�������Ō��ݑ��i���c�Ă��̑�����Ă������v

�@�v����ɁA�Z���ɂ͂��������̏���m�点�Ȃ��܂܁A�����q�s�c��́A��̓I�ȃ��[�g�������܂��Ă��Ȃ��������v��̑��i�����߂Ă����Ƃ������ƂȂ̂��B�����ĂR�N��A���炩�ɂȂ����������̃��[�g����ɂ����n���I�o�̎s��c�����u�������v��ɋ��͂��Ă��炢�����v�Ɨ��������̏Z�������ɔ������̂������B

�@�~���ėN�����悤�Ȍ������v��ɑ��Z�������̔����͑傫���A������̗����ɂ́A���v��ɂ���ė����ނ���]�V�Ȃ������Z���琔�l���u���������v�̗��ĊŔ����A��������������ɁA�����̂��ׂĂ̏Z������v���Č��ݔ��Ή^���ւƓ��������B���̒��S�I�Ȗ�����S�����ЂƂ肪�A���̕���̎�l���ŁA�����A�ސE���ԋ߂ɍT�������Z�̋����A�����K�F�Ȃ̂ł���B

�@�Z����ɂ�錚�ݔ��́A�݂��̖��m�ȗ��R���炾�����B�܂����ɂ́u�Z�݊��ꂽ�y�n��D��ꂽ���Ȃ��v�Ƃ������́B���́A�����肸���ƑO�ɊJ�ʂ��Ă����������ɂ���ė��������͐[���ȍ������H���Q���葱���Ă���A�������͂���ɂ����ɒǂ��ł���������͖̂������������炾�B�����đ�O�̗��R�́A�P�Q�O�O�N�̊ԁA�������̋��R�ƕK�R���d�Ȃ荇���Ď���A�u��Ղ̎R�v�Ƃ܂ŕ]�����M�d�ȍ����R�̎��R���A�g���l�����@�邱�Ƃɂ���Ĕj���̂�ق��Č��߂����킯�ɂ͂����Ȃ����炾�����B

�@�����̏Z���炪�����グ�����������Ή^���́A�������������̑��̒���ƍ������āu���������������Γ����v�ƂȂ�A����ɂ��̂S�N��ɂ͒P�Ƃł̏Z���^������E�p���A�u�����R�̎��R���܂���s���̉�v�ɒc�̉��������������ɂ���悤�ɂȂ��Ă����B�����K�F�́A�����ł��擪�ɂȂ��ĉ^�������������Ă����ЂƂ肾�����B

�ɑ̂���Ă�

| ����̐^��Ō��ݍH�����i�ތ������W�����N�V�����B |

�@���������Ō��������̉^�������������Ă����ЂƂ�A���̕���̎�l���ł�������K�F���A���̓r�f�I�ɉf�����p�ł�������Ȃ��B�u�X�g�b�v��������A�ސE���N�p���[�I�v�Ƒ肵���j���[�X�h�L�������g�A�w���̐l�x�̎�l���Ƃ��ēo�ꂷ������K�F�́A�ނ�m�鉽�l���̐l���畷���Ă����Ƃ���A���e�͐a�m�I�ŁA�b���������Â��Ȑl���������B

�@���̔ԑg�͔ނ�60�̂Ƃ��ɕ��f���ꂽ���̂�����A���Z���t�����߂����N�̂��̂ł���B�܂������R�̎��R���܂���s���̉��������邸���ƈȑO�̂��Ƃł���Ȃ���A�ނ͉�ʂ̂Ȃ��Ŏ��̂悤�Ȕ��������Ă���B

�u�������͔r�C�K�X�̏�����ł͂Ȃ��v

�u�����R�Ƀg���l�����@�点�Ȃ��Ƃ̃X���[�K���������f���Č��������Ή^��������ɍL�͂ɓW�J���Ă��v

�@���̍��̍K�F�͌��Ȃ̂悤�ɂ��������Ă����Ƃ����B

�u�����R�ł��鎩��̎R�������ɂ����Ė��|�����悤�Ȏ��ԂɂȂ�����A�����͖ɑ̂���Ĉ�l�łł��撣��v

�@�������ė������̏Z�������������Ƃ�����_�ň��������Ă��������K�F���������A������A�Ƃ���A�ނ̑̂Ɉٕς������Ă��܂��B

�@�ȁA�����͎q���U��Ԃ��Ęb���B

�u���̑O�̔N�̕��ɁA����܂Ől�ɑ݂��Ă��������߂��Ă����̂ŁA�������ꐶ�����ɂȂ��čk���Ă�����ł��B�t�ɂȂ������̕c��A���邽�߂̉������炦�ŁB�m��