むさゝびの声 ▼12月15日、東京地裁712号法廷は傍聴席に座ることのできない原告団や支援者で溢れた。裁判所は用意できる限りの椅子を出したが、それでも座り切れない10人程は立ったままの傍聴となった。2月23日の結審を前にこの日、弁護団・原告団はこれまでの主張をまとめ心血を注いで作り上げた348ページに及ぶ最終準備書面を裁判所に提出した。 |

高尾山天狗裁判 行政訴訟 証人尋問から ② Ⅱ.本事業は、その事業効果と公益性の点でも疑問が多い その1 (以下つづく) |

高尾山天狗裁判 民事訴訟 証人尋問から トンネル掘削は法隆寺の庭に道路を通すようなもの (以下つづく) |

第16回 横浜環状南線建設反対統一パレード

|

八王子城は今 荒れる八王子城 |

佐野高太郎の視点 6 僕が高尾に移り住んだのは18年前、高校に入学するときだった。入学したはいいが学校には1年しか通わなかった。動物写真家になるために学歴は必要ないと考えていたので自主退学を申し出て、通信教育に切り替えた。「もうあとには引けないぞ」と覚悟を決めてこの世界(動物写真家への道)に入ったのだ。ああ、なつかしい。 |

| 高尾山花だより 136 11月21日の日曜日、よく晴れて輝くような青空に誘われて、久しぶりに裏山に散歩に出かけました。雑木林に入ろうとした足元に――おや、「ヤツシロラン」かしら…。 |

| ©高尾山の自然をまもる市民の会 無断使用および複製禁止 all right reserved by "Citizens' Association to Protect Wildlife of Mt.Takao" |

むさゝびの声 ▼11月7、8日の両日、あきる野の坂本孝さんと福山バイパスと区画整理を考える会総会への参加と広島国道2号線沿道の環境を守る会との交流のため、広島県を訪問した。早朝7時過ぎ、羽田を飛び立ったジェットは10分もすると八王子上空にさしかかり、圏央道のあきる野ICや八王子JCTが眼下に展開した。 |

高尾山天狗裁判 行政訴訟 証人尋問から ① はじめに Ⅰ.本事業は、その経緯と目的に照らして考える限 り、全く時代錯誤的で無駄な事業になっていること。 以下、上記の3点について、それらの理由を明らかにし、最後に、これからの日本の公共事業のあり方についても、若干の私見を述べさせていただきたいと思います。 Ⅰ.本事業は、全く時代錯誤的で無駄な事業といわざるを得ない 1.本事業計画の歴史的な経緯 2.本事業が掲げる事業目的 3.疑問が多い本事業の目的合理性 4.背景にあった首都圏整備構想の破綻 ところで、上述したように、「圏央道」の建設構想を初めて公式の行政計画のなかに盛り込んだ『第三次首都圏基本計画』が示していた首都圏整備の基本構想は、「広域多核都市連合複合体」として「東京大都市圏」の形成・整備を図っていく、というものでした。しかし、その後、1980年代に入って以降、日本の国土構造全体にみる新たな動向変化として、「首都・東京圏への一極集中化」の傾向(当時、「東京再集中」現象としてマスコミ等でも注目され、その後、「東京新集中」などと呼ばれるようになった)が一段と強まりをみせ始めることになりました。このため、『第三次首都圏基本計画』が前提としていた国の上位計画としての『第三次全国総合開発計画』(三全総)と、それが想定していた当時の人口動向や国土構造にかかわる「計画フレーム」そのものの見直しが避けられない状況となりました。その結果、三全総も『第三次首都圏基本計画』も、策定後まもなくして、その破綻が明白となり、改定を余儀なくされるという結果になりました。そして、それに代わって新たに登場してきたのが、『第四次首都圏基本計画』(1986年6月策定、計画期間:1986年〜2000年)でした。ここでとくに重要な点は、この『第四次首都圏基本計画』の段階で、それまでの「圏央道」の行政計画における位置づけそのものも実質的に大きく変更されることになった、ということです。 しかし、改めて指摘するまでもありませんが、こうした当時における首都圏整備の構想は、その後、約20年を経た今日、ほとんど実現されておりません。むしろ、実態的にみれば、それに逆行する動きの方がますます強まってきているというのが紛れもない現実です。つまり、今日では、上述した『首都改造計画』における基本的な首都圏整備の構想がほぼ完全な破綻を示しているといってよいでしょう。 (以下次号) |

高尾山天狗裁判 民事訴訟 証人尋問から 豊かな植物相 高尾山は自然界の法隆寺 (以下次号) |

大盛況! 10月17日、最高の天気に恵まれた高尾山天狗トレイルは500名のランナー、約100名のギャラリー、120名のスタッフの参加、9社のスポンサード(パタゴニア・オーロラ・日本シーベルヘグナー・スワンズ・アートスポーツ・明治乳業・ネスレ・井村屋・キャプテンスタッグ)により大盛況で終えることができた。前日からや早朝から動いてくださったスタッフの方々の御協力に大感謝!

大会終了後、さっそく多くのランナーからメールや電話をいただいている。「きつかったけど最高に気持ちよかった」「コースガイドスタッフに励まされて嬉しかった」などいろいろだが何より嬉しかったのは「圏央道による工事の現状をはじめて知った。今後関心を持っていきたい」「走っている時だけではなくふだんも「Save

Mt. TAKAO」Tシャツを着てアピールしたい」といった高尾山をとりまくきびしい状況に多くのランナーが関心を示してくれたことだ。 |

佐野高太郎の視点 5 初めて見たチーターのハンティング。迫力、スピード、美しさ、充実感、そのすべてに圧倒された。そしてそういうハンティングが行われることによって、いつも見ているカラハリの風景が“がらっ”と違うものになった。このときの撮影は失敗していた。正確に言うと、失敗さえ出来なかった。シャッターを切ることすら出来なかったのだ。悔しくて仕方がなかった。 |

ゆっくり散歩 |

| ©高尾山の自然をまもる市民の会 無断使用および複製禁止 all right reserved by "Citizens' Association to Protect Wildlife of Mt.Takao" |

むさゝびの声 ▼2002年7月に提訴した土地収用法による「あきる野IC〜裏高尾JCT」の事業認定取消請求訴訟は、来年2月23日結審、早ければ5月末にも判決が出ることとなった。八王子城跡トンネルは直径5mの先進ボーリング工法でついに2.4kmを堀り切り、裏高尾ではトラスト地を収用して木を切り倒し山を削り始めた。一日でも早く工事を止めるために判決を早めて欲しい、という私たちの願いを裁判所が受け止め審理の進行を早めたことによる。 |

みんなの声 子ども達に残そう高尾山の自然 自然破壊は子ども破壊 Please save Takao-san! 高尾山を救って! 高尾山を熱烈に愛する者です 高尾山の破壊は人の心まで傷つける |

第30回道路公害反対運動

|

高尾山天狗裁判 行政訴訟10月5日証人尋問 寺西証言、最高でした(傍聴された方はみんな同感だったと思いますが)。その後の地元での打合せに飛び出てしまって、当日は先生に直接お伝えできなかったのですが、圏央道の証人としてこれ以上の方はいない、と強く思いました。僕は、ほかの事件の証言を傍聴席で聴ことはほとんどないのですが、事前に寺西先生の意見書を読んで、これを是非あきる野にも使わせていただきたい、そう思って、聴きに行きました。2日に東京経済大学で開催された学術研究フォーラムでの寺西教授の報告時に抱いた(これはいい感じだ…)という予感をはるかに超えたすばらしい証言でした。 |

「KALAHARI チーターがいる砂漠」 私は、佐野高太郎さんの写真集の中で、時速80kmで15km以上走るスプリングボックの群れが草原を疾走している写真が特に好きだ。チーターに追い込まれてまさに襲いかかられる瞬間、相手の頭上を超えるジャンプをしてかわしている光景も印象的だ。交尾に夢中のライオンもすごいが、恋をしているチーターの表情もいい。残照の雲が赤く染まり満月が輝いている。そんな日は夜のハンティングに出かける。 |

高尾山は私の師匠 ④ 7、「なぜ高尾山にトンネルを通してはならないのか」(前号からのつづき) ①景観について。 ②静かさについて。 ③地下水脈について。 ④大気の汚染その他の影響については、割愛します。 8、「裁判所への要望」 (おわり) |

取り返しのつかない環境破壊 高尾山には時々登りました。陣馬山から高尾山までの縦走は一度だけでしたが、しました。縦走路はそれ程アップダウンが激しくはないので、きつくはありませんでした。 |

佐野高太郎の視点 4 勉強が大嫌いな僕は、度胸だけで南アフリカに行った。ろくに英語の勉強もしなかった。行ったらなんとかなると思った。その頃、発売されたばかりの電子辞書は重宝した。わからない単語がでてくると、スペルを教えてもらって「訳」ボタンを押すだけでいい。まるでドラエモンの四次元ポケットからでてきた道具のようだった。中学校や高校で習った英語は役に立たなかった。それより小学校の頃なんとなく南アフリカで使っていた、いい加減な英会話の経験に救われた。 (つづく) 写真:砂丘でパトロールしていた雄のスプリングボックを捉えたチーター。スプリングボックのひとつの群れの中で、交尾が許される雄は一頭だけ。闘いに敗れた雄は群れに付いて行くことは許されるが、代償として危険な場所を歩き、チーターを見つけたら群れに知らせなければならない。だから標的になってしまうことも多い。 |

| 高尾山花だより 135 彼岸花も終わり、でも木々が色づくのには少し早いこの季節、山すその大きな木に華やかな淡紅色の「花房」のような塊がたくさんついているのをみつけました。この季節に、実かな、花かな、いったいなんだろう? と気になりながら、忙しさにまぎれているうち季節が変わり忘れてしまいました。この季節がまためぐってきたとき、「忘れていた宿題」を思いだして植物図鑑を開き、やっと名前がわかった植物、これがオオモクゲンジでした。 |

| ©高尾山の自然をまもる市民の会 無断使用および複製禁止 all right reserved by "Citizens' Association to Protect Wildlife of Mt.Takao" |

むさゝびの声 ▼9月8日、台風禍の札幌から戻ると、高尾山麓はすっかり秋だった。天狗集会で賑わった裏高尾の梅林、その手前の旧甲州街道沿いの幸雄さん(集会で高尾山宣言を読みあげた)の田圃の稲穂は黄ばんで大きく垂れ畔道一杯にヒガンバナが咲き乱れている。ヒガンバナは赤いという意味からマンジュシャゲとも言い日本全土で見られ、千以上の別名や方言があるそうだ。事務所下の街道沿いの道端には栗の実が落ち、ハイカーや子ども達が声を上げて拾っている。 |

みんなの声 子ども達に残そう高尾山の自然 共に山野を守る闘い |

諫早干拓事業差止仮処分の勝利決定出る 私は弁護士になった年にスモン東京弁護団に加わり、スモン解決後多くの弁護団員とともに水俣病東京訴訟を闘って、勝利解決に至るまでのあらゆる場面に参加することができたため、貴重な経験を積むことができました。 |

残暑お見舞い申し上げます |

20周年記念集会は燃えていた 7月25日猛暑の中、圏央道のジャンクション予定地の高尾山麓梅林での圏央道反対20周年記念集会と天狗のパレードに参加した。昨年よりも会場が狭いのは立木トラスト地が強制収用によって削られてしまったためで、なるほど会場の両側が柵で狭められてしまっている。民家の近くまで延びてきた無粋な橋脚とあいまって、容易ならざる事態になっていることが知れる。梅林の上空に高々と圏央道反対のアドバルーンが揚がっている。その高さが30m。しかしジャンクションはその倍の高さに設置され、その切っ先が直径10mの2本のトンネルとなって聖地高尾山を串刺しにしようというのだ。低地の梅林から周囲を見渡し、小仏川ごしに高尾山の方を見やると、まさに風土生命体がそのグロテスクな無機物を無言で拒否している息吹が感じられる。久しぶりに会う友人の片言にも、事態の緊迫さがうかがえた。 |

高尾山は私の師匠 ③ 5、「天然無価の宝」 (前号からのつづき) 6、「利用者の権利」 (次号に続く) |

取り返しのつかない環境破壊 |

佐野高太郎の視点 3 「みんなで南アフリカに行くよ」当時、僕はまだ小学校3年生。社宅に帰ってきた父のこんな一言から始まった。ローマ字も書けない、外国なんて訳が分からない、「アフリカ」というだけでも混乱するのに「南アフリカ!?」なんだそりゃ。 (次号に続く) |

ゆっくり散歩 |

| ©高尾山の自然をまもる市民の会 無断使用および複製禁止 all right reserved by "Citizens' Association to Protect Wildlife of Mt.Takao" |

むさゝびの声 ▼猛暑の中、20周年記念集会と天狗のパレードが開催された。会場の裏高尾梅林周辺は、中央道と圏央道を結ぶジャンクション工事が進み、橋脚が民家の軒先まで迫る。本集会は、高尾山トンネルを阻止しようと1989年、同地区の土地4,900平方mと立ち木約1,900本の賃借権を設定したトラスト地が1ヵ月後には強制収用されようとする緊迫した状況下での開催となった。 |

みんなの声 天狗パレード編 メッセージ 連帯のご挨拶

圏央道反対20周年記念集会にお集りのみなさまへ 圏央道反対20周年記念集会へのメッセージ トンネルやめろ 春の高尾山 桜が咲いた 夏の高尾山 蝉しぐれ 秋の高尾山 紅葉が映えて 冬の高尾山 木枯し吹いて トンネルやめろ トンネルやめろ |

圏央道反対20周年記念集会と天狗のパレード |

圏央道反対20周年記念集会と天狗のパレード はじめに 闘いのひろがり 司法での闘い 展望 |

圏央道反対20周年記念集会と天狗のパレード 皆様、大変暑い中を本集会にお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。 私たち原告団・弁護団は、高尾山天狗裁判の勝利を勝ち取り、税金無駄使いの、自然破壊の、有害な公共事業をストップさせるために、全力を尽くして闘い抜きます。それこそこの21世紀を生きる私たちの責任であると思います。この会場にお集まりの皆様方のご支援ご協力をぜひともよろしくお願いします。 |

8月8日午後3時過ぎ、高尾山の北麓から一斉に放たれた風船が風に圧されて北方の唐沢山から八王子城跡に向かって流れていった。風船の紐につけられた短冊には皆思い思いのメッセージが記されている。ぼくは、「命・石原慎太郎 石原伸晃」と書いて下げた。 |

高尾山は私の師匠 ② 3、「高尾山のゆたかな価値」 (前号からのつづき) (2)やすらぎの場 (3)エネルギーの貯蔵庫 (4)なぜ緑を。 (5)高尾山の「文化的価値」 4、「風土生命体に融和して」 |

2004年7月25日、高尾山をまもる運動に参加してからまだ1年未満の僕は、はじめて集会パレードに参加した。本来ならスタッフとして色々お手伝いしなければならなかったのだが、どうしても撮影がしたかったので、あまり役に立てなくてごめんなさい。 |

| 高尾山花だより 134 盛夏、路傍や林縁などの草原の中で、ひときわ大きくたくましいタケニグサ。子どもの頃はなんとなくこの草が苦手でした。有毒植物だよ、と聞いていたせいもあるでしょう。緑の濃い草たちのなかで全体に粉を吹いたように白っぽく、茎を傷つけると毒々しい黄茶色の汁が出て肌をオレンジ色に染めます。小学生の背丈の倍もあって(実はせいぜい2m位)威圧的で、「魔女」のイメージだったのです。この草を入れて煮ると竹が軟らかくなるから竹煮草という名がついたと聞いたのも、その印象を強めたのでしょう。 |

| ©高尾山の自然をまもる市民の会 無断使用および複製禁止 all right reserved by "Citizens' Association to Protect Wildlife of Mt.Takao" |

むさゝびの声 ▼30度を超す猛暑が続き、あっという間の梅雨明け。例年より半月も早く、小仏川岸辺の合歓木(ねむのき)が濃紅色と白のふさふさとした花をつけ、旧甲州街道沿いの民家の庭先には百日紅(さるすべり)が暑苦しそうに咲き出した。ほどなく裏高尾は「高尾山にトンネルは掘らせない」のムサゝビや天狗達の大合唱が響くことだろう。20周年記念の圏央道反対集会、今年もお会いしましょう。 |

みんなの声 あきる野判決編 その3 価値観が交錯する激動期 「国」が「司法」を軽視する無法も明らかに 「当然」の判決は重要な勝利 良心のメッセージに勇気百倍 道路をつくっても大気汚染は広がるばかり 力を合わせて闘って行こう! |

高尾山は私の師匠 1、「高尾山は私の師匠」 2、「私と高尾山とのかかわり」 3、「高尾山のゆたかな価値」 |

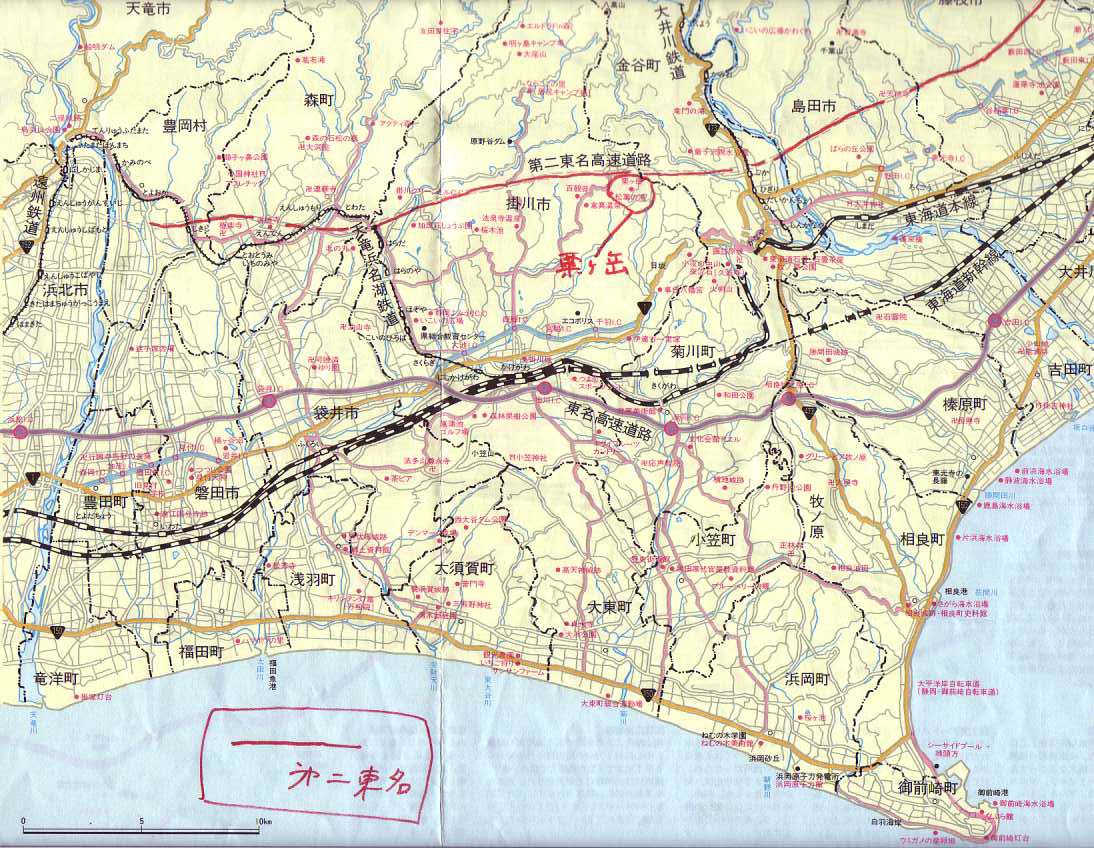

第二東名高速の水涸れ現場を行く 2004年6月23日。高尾から町田経由で東名に入り約5時間弱。大井川の西の「小夜の中山」で旧東海道を離れ、茶畑の続く丘に分け入る。同行は、橋本事務局長と吉澤氏だ。車で10分ほど緩い登りの農道を行き、小さな峠を越すと、突如、目の下に一大パノラマが拡がった。

見下ろす広い谷間の対岸北側には堂々とした山がそびえ、頂上近くには木を刈り込んで、大きな「茶」の字が描いてある。それが今日の目的地、粟ヶ岳(あわがたけ)だった。 |

佐野高太郎の視点 1 2003年11月3日、高尾山天狗フェスティバルに行く途中、そのときは知らなかったが辰濃和男さんに会った。というより、行く道で追い越した。その人の言葉が、後の自分の人生を変えるとは知る由もなかった。「ミミズと人間どちらが上等だと思いますか?」「雨に命があると思いますか?」この二つの質問を頭の中で何回も反芻させながら考えた。高尾山を撮ってみようかな。 |

取り返しのつかない環境破壊 |

ゆっくり散歩 夏草の匂い立つ中、各地から「天狗の弟子」(高尾山や環境をまもろうという人々)が裏高尾に集まる。報告を聞きながら美味しいものを食べ、懐かしい友の顔を確認しあい、暑さに疲れたら小仏川の木陰に憩おう。せっかく高尾山の麓に来たのだから醜い橋脚に怒るのは後にして、まずは現地の、脅かされてはいるが豊かな自然を満喫し、大地に対する純粋な想いが新たに湧いてくるのを感じたい。 |

| ©高尾山の自然をまもる市民の会 無断使用および複製禁止 all right reserved by "Citizens' Association to Protect Wildlife of Mt.Takao" |

むさゝびの声 5月25日東京地裁713号法廷、廷内に入りきれない傍聴者は溢れ、裁判が山場に入ってきたことを伺わせた。地質学専門の坂巻幸雄さんは、被告側代理人の執拗な反対尋問に、一片の澱みなく堂々と氏の見識を述べた。八王子城跡トンネル工事が地下水に与えた影響がどれほど大きかったのか、その原因は、アセスメントや事前調査の不備、被告には予測できなかった地下水事故、技術への過信があったこと、そもそも八王子城跡にルートを選定したことに重大な過りがあったことなど、傍聴者にも十分理解できた。 |

みんなの声 あきる野判決編

その2 「お題目」は否定された 司法の輝き 当たり前になる時代は私たち次第 公共事業転換の夜明け 手をつないで前進 判決は汚れを一掃する「天狗の風」 川辺川ダムも事業認定裁判に期待 証人尋問が生きた 健康な日本を残すため マスコミ教育も大切 最後まで諦めず 国や都には反省の色なし 高尾山天狗裁判 御中 今後大きな意味をもってくる 全国の市民運動を励ます藤山判決 |

日本一の「ウラジロガシ」は保全

5月には、業者により木の回りに伸びてきた竹などの刈り込み作業もされ、応急処置は施されていますが、圏央道(さがみ縦貫道路)建設にともなう町道の付け替え道路予定地に立っているため、「樹の本格的な保全対策や町道の確保など目下検討中」と町の担当者は話しています。 |

子ども達に残そう高尾山の自然 本年は特に、この20年に及ぶ闘いの成果として4月22日、東京地裁は、あきる野の圏央道事業認定と土地収用裁決の取消を求めた訴訟に対し「重大かつ明白な瑕疵がある事業で、その事業認定及び収用裁決は違法である」として、圏央道建設とその土地収用を厳しく断罪しました。これは私たちの20年来の主張が、全面的に司法により認められたことを示すものであり、このことは亦、従来の官は常に正しいとする固定観念を覆し、民の正しい権利こそ守られるべきだとする「主権在民」の憲法理念を具体化した歴史的な判決でもありました。 にも拘らず、国土交通省と都は、八王子城跡トンネル工事による環境変化に伴い、危惧されたオオタカは営巣を放棄して戻らず、大量の出水による山の水位低下は21mにも達し、民家の井戸涸れ、国史跡の遺構の崩落に加え、トンネル内止水のためのセメントミルクとみられる白い物質による沢の汚染等々、工事による被害が拡大する一方であります。起業者はこれらの事実を放置して工事を早めるとともに、八王子ジャンクション工事の早期完成を図るため、この5月、裏高尾地区の土地収用裁決を強行するなど、工事の進捗による道路建設の既成事実化をめざして、あきる野判決をも無視し遮二無二工事をすすめつつあります。 青梅から裏高尾までの20.3kmの工事費は、1kmあたり212億円と発表されていますが、城跡トンネルの海底トンネル並み工事による追加費用を加えれば、驚くべき額になると予想されます。すでに開通している鶴ヶ島・青梅間20kmでの赤字が年間約471億円であることを考えれば、仮に圏央道が完成したとすると、毎年膨大な負債を生み出す赤字路線になることは、火を見るより明らかです。 |

判決日、その後 4月22日の、判決日にはたくさんの方に傍聴をいただき大変ありがとうございました。原告全面勝訴の判決をいただけたのも、市民の会の方々の日頃のご支援の賜と感謝しております、遅くなりましたが、あらためて「ありがとうございます」。 |

取り返しのつかない環境破壊 |

以前は野山を歩けばごく普通に見受けられたような植物が、次から次へと姿を消して「希少種の殿堂」入りを果たし、ついには「過去帳」に名を連ねる身の上になってゆくのは、寂しさを通り越して断腸の思いを禁じえないのであります! その道行きを探ってみれば、さまざまな開発行為で自生地の自然環境ごとそっくり失われてしまう場合や、盗掘によって自生地から奪い去られるケース、経済活動や趣味・娯楽行為が遠因となって、環境が激変したり生態系のバランスが崩れたりなどなど、原因は複雑多様ではありますが…。 ここにきて、新手の危機として登場したのは「花の百名山」ブームでありましょう。すでに花抜きの「百名山、二百名山」ブームで満身創痍の各地の自生地でありますから、もちろん紹介された方には「悪意」は微塵もありますまいが、問題はデリケートな植物を一目見ようと、各種デジカメを振りかざしてウンカの如く押し寄せる、見物人の行儀作法の実情に思いを致されたかどうかであります。その中にはリピーターとして、今度はデジカメ以外の「機材」を携えて、密かに訪れる自称山草家やその道のプロも。現時点では、情けないことながら人気のある植物の自生地は、監視員なしには無傷では済まされません。衆人環視の高山帯の「お花畑」や亜高山帯の高茎高原の「住人」はまだしも、山麓の林の下生えや林縁の草地でひっそりと世代を重ねてきた「落ち人」たちにとっては、花の百名山に蜂起した即席花見登山者群は、恐るべき追討の軍勢となることが必至ではありますまいか。登山道わきのラン科植物などを見るにつけ、深い懸念に襲われるのであります。 さて、老ガイドの身の回りの自然を見渡し、盗掘される恐れの有る植物はと言えば、里山自然の中で長年人と共存してきたものが多いのでありますが、地元に住む一般の人からは無造作な仕打ちを受け、地域内および他地域の収集家からは、「拉致」されるという挟撃をうけているのであります。保全緑地に指定された民有地のカタクリ自生地からの、大量盗掘があったのは数年前、今春は密度の多いカタクリ群生地が、宅地造成で消失してしまいました。自然保護条令が制定されていればなんとかできたのかも、と悔やまれましたが…。花も姿ももっと地味な植物たちの自生地は、アッと驚く間もなしに残土や建築廃材などの下敷きにされてゆきます。谷戸のニリンソウやヒメザゼンソウ、湿地のミクリやタコノアシなどなど。市内を巡る観察会でも「ここにはオドリコソウの群落があったんですが…」と駐車場を指し、「ここはもとはクワ畑でオグルマの群落やカザグルマの大株が見事だったのに…」と舗装道路を爪先で指し示すといったあんばい。 |

| 高尾山花だより 133 初夏の高尾山麓は、あざやかな万緑の世界です。青の世界と表現したほうがいいでしょうか。青葉、青田、青梅雨、青嵐、青梅…この季節を表す言葉に「青」がつくものがたくさんあります。それだけで初夏の風情が伝わってくる言葉だと思います。日本の自然の豊かさもさることながら、こまやかに四季をあらわす言葉もなんと多様でうつくしいのでしょう。 そろそろ梅雨入りです。街中では蒸し暑く鬱陶しい雨も、高尾山の木々のあいだに入るとしっとりと落ち着くやすらぎの雨に変わります。「青梅雨」というのはこんなさわやかな雨を感じさせる言葉ですね。 「青梅のまたひとつ落ち雨兆す 花渕時子」 |

| ©高尾山の自然をまもる市民の会 無断使用および複製禁止 all right reserved by "Citizens' Association to Protect Wildlife of Mt.Takao" |

むさゝびの声 ▼4月22日午前10時過ぎ、北海道の実家のテレビに「圏央道あきる野の住民勝訴」のテロップが出た。「勝った!全面勝訴だ!画期的な判決だ!判決の詳細はこれから検討するが、圏央道に公共性はなく違法であると断じている」関島弁護士の少々うわずった声が携帯電話の向こうで響き渡った。私用のため、北の国での待ちに待った朗報であった。 ▼ゴールデンウイークの高尾山口街頭署名は雨天であった5日の子どもの日を除いて合計7,374筆を集約し、ついに40万筆の大台に到達した。署名を開始したのは1998年6月のこと、まる6年の活動の成果である。2004年からは、インターネットでの署名も開始した。署名活動を通じ、全国の多くの方々から励ましの言葉を頂いてきた。99年8月25日、朝日新聞のコラム 天声人語は、絵本「高尾山・たかおさん」と100万人署名を紹介した。吉澤実行委員長は次のように言っている。「署名活動の成功は高尾山天狗裁判を必ずや勝利に導くことでしょう」 |

みんなの声

あきる野判決編 ジーンときました 歴史の大転換に連なる |

| 公害を発生させる圏央道の建設は違法 あきる野市牛沼地区 土地収用訴訟で取り消し判決 ○弁護士 吉田健一○ 1.道路建設の必要性を否定 圏央道あきる野土地収用事件について、東京地方裁判所民事第3部(藤山雅行裁判長)は、去る4月22日、圏央道(首都圏中央連絡自動車道)建設に関する国土交通大臣の事業認定(2001年1月19日)、及び東京都収用委員会の収用裁決(2002年9月30日)をいずれも取り消す判決を言い渡した。藤山裁判長は、昨年10月3日、同収用裁決にもとづく代執行を停止する旨の決定を下し、住民無視の公共事業や行政のあり方に歯止めをかけたが、その本案にあたる事件の本判決では、さらに圏央道建設事業の必要性まで否定する判断を下した。 2.公害発生させる瑕疵ある道路建設は違法 この判決は、まず、住民に受忍限度を超えるような道路公害が生ずる瑕疵ある道路設置の事業認定は、行政の裁量を議論する余地がなく違法であるとした。 この点について、判決は、道路の供用開始前に的確な予測が困難であり事後に対策をとれば足りるとする立場を批判し、遮音装置や排ガス規制などの事後対策では道路公害に必ずしも実効性が認められないことを指摘した。あわせて、供用が開始されてしまえば周辺住民が甚大な被害を被っていても差し止めが認められなくなってしまうのみならず、瑕疵ある道路建設により生ずる賠償責任のため国家財政にも多額の損失を生ずるとしたのである。 そして、判決は、圏央道の建設について、受忍限度を超える騒音被害が生ずる瑕疵ある道路を建設する事業と判断した。特に、環境アセスメントが、①環境基準の適用が緩和される「道路に面する地域」がせいぜい20m程度であるべきところ80mもの広範囲の地域に適用していること、②自動車の走行速度を制限速度の時速80kmとしており実際に即していないこと、③高所において予測される多大な騒音について予測、調査がされていないこと、?他の道路から発生する騒音との合成騒音の程度が一部しか判明していないことなど、およそ合理性を欠く事情が多々存在したことを指摘した。そして、これらの疑念を払拭する追加調査もしないで事業認定したことを批判したのである。 また、判決は、接地逆転層が発生する地域での重大な大気汚染被害の発生、環境基準を上回るSPMの発生により、相当重大な結果が生ずるおそれがあるにもかかわらず、事業認定した点も違法と断じた。 3.事業の公共性についても批判 判決は、土地収用法(20条3号)上の要件である「適正かつ合理的な土地利用に寄与する」かどうかについても、念のためとして検討している。 判決は、事業の必要性に関して、圏央道によって都心部の渋滞が緩和されるとの行政側の主張は具体的な根拠がないとし、他の環状道路(首都高速中央環状・東京外かく環状)が建設されるならば、圏央道までは必要がないとさえ認められると判断した。また、同じく行政側が主張した周辺道路(国道16号、411号)の混雑・渋滞の緩和という効用についても、それが期待できるかどうか明らかでないと判断した。他方で、建設される圏央道が有料道路として利用される可能性、環境への影響と対策費などを抜きにして、多大な便益が生じるものと判断することはおよそ不合理であるとし、高度の便益(費用を差し引いても4千数百億円)をあげられるとした行政側の主張を退けた。 さらに、判決は、すでに開通済みの日の出インターチェンジから、わずか約2kmしか離れていない場所に設置されるあきる野インターチェンジについて、高度の必要性があるとは言い難いと判断した。そして、本件においては、最低限あきる野インターチェンジを設置しないことを前提とした場合の代替案の検討は必要不可欠であるとしたのである。 結局、判決は、このような代替案の検討も行なっておらず、具体的な根拠もなく公共の利益があると判断して事業認可したことについて、社会通念上看過することができない過誤欠落があったとし、違法なものと結論づけたのである。 4.裁決取消の判決と停止されない執行 判決は、事業認定を違法として、その取消を命じたばかりか、その違法は、東京都収用委員会の行った収用裁決にも承継されるとし、同裁決の取消をも命じた。 けれども、他方では、この収用裁決にもとづいて、代執行手続きが進められ、地権者・住民らは、家の取り壊しや退去を余儀なくされている。収用裁決に対する執行停止決定が高裁で覆され、最高裁も停止を認めなかったからである。 このような歯がゆい思いを反映してか、判決は、事業計画段階からの司法の関与する必要性など制度的な提起も行っている。その意味でも、画期的な判決ではある。 ところが、判決の時点で、立ち退きを迫られながらも、未だ残されている家屋が1軒存在したのである。本年1月に死亡した地権者の遺族も生活している屋敷である。この住民について、何とか歯止めがかからないかという思いで、私たちは、本案判決の言い渡しを受けた22日の午後一番で、再度の執行停止を申立てた。しかし、東京地裁民事三部(鶴岡稔彦裁判長、なお藤山裁判長は異動)は、26日午前10時、これを却下してしまった。執行停止は、すでに最高裁で決着済みというものであり、司法の限界を自ら示す決定であった。最後の1軒も取り壊しを余儀なくされたのである。 5.公共事業と公害に対する司法の役割 それだけに、国土交通省をはじめ、行政からの激しい攻撃にさらされることにもなるであろう。行政側は、判決を不服として控訴している。 この判決で示された行政の違法を最終的に明らかにし取消判決を確定させるためには、より大きなたたかいが必要となる。圏央道建設を争っている高尾天狗訴訟の取り組みはもとより、環境破壊や公害、無駄な公共事業に反対してたたかっている全国の皆さんとの連携がいっそう強く求められる。 これまでのご支援に感謝するとともに、今後とも、いっそうのご支援をお願いする次第である。(公害弁連ニュースから転載) |

| 住民本位の公正判決の意義を考え、 高裁での勝利をめざして取り組もう ○首都圏道路問題連絡会 代表 標 博重○ はじめに 行政優位がまかり通る複雑な裁判環境のなかでの画期的な住民勝利判決ですが、国が控訴したいまは気を引き締めて高裁にとりくまなければなりません。 私はこの裁判の原告-史跡トラストの権利者-でもあり、また法廷で騒音公害について証人として尋問にこたえ、陳述書も提出しましたが主張のほとんどが採用されました。藤山裁判長については判決前に原告の代執行停止請求を認めたり、小田急電鉄訴訟や国立マンション訴訟で住民を勝たせた裁判長として期待していたことは事実ですが、やはり法廷でじかに勝利判決をきいた感動はまた格別のものでした。藤山判決は国民のための裁判、司法改革の先端を行くものであります。ですから私達は判決の意義をしっかり理解し、活用しなければなりません。以下、判決に対して私が感じたことを述べます。 1.住民と行政とを公平に扱う 最も重要なことは行政優位の現在の行政訴訟のなかで住民を行政に対して対等・平等・公正に位置付けたことです。 司法制度改革審議会も現状は行政の優越的地位(政策的判断への司法の不介入、行政の第1次判断権の尊重など)が認められると認識しています。藤山判決はこの「行政の優越的地位」を認めず、政策的判断にも踏み込んで判断し、事業認定が違法であると断罪しました。この判断こそ私たちが司法に期待していたものです。 2.収用法を公正に判断し適用する 事業に重大な瑕疵があるので事業認定は違法。 事業認定庁(国交大臣)が起業者(国交大臣)の事業(圏央道)に収用に値する公益性(得られる公共の利益と失われる公共の利益との比較衡量)がないのに これを見逃したのは違法であるとするとともに、審理のなかで被告の立証姿勢の怠慢、思い上がりを指摘し対応を批判する場面もありました。以下、判決の指摘です。 (1)圏央道の必要性に瑕疵がある A.都心、特に首都高速都心環状線の渋滞緩和のため、通過交通の迂回路としての圏央道は外環や中央環状に比べて効用は最低。つまり不要。 B.日の出ICがあればあきる野ICは不要。 C.国道16号の渋滞緩和に役立つかどうかは不明。 D.誘発交通を無視。 E.時間短縮などの経済効果は不明確で信用できない。 …と被告の主張を退け、住民側の証言や証拠を大幅に採用しました。被告は証人なしでした。 (2)環境アセスや保全措置に重大な瑕疵 A.騒音:受忍の限度を超える被害が予測され違法、高さ方向で環境基準をこえるのに評価していない。高速道路の速度は通常時速100〜120kmなのに80kmの予測は不合理、複数道路の複合騒音を予測しないのは不当。 B.大気汚染:逆転層の予測をしていない。 SPMの予測が可能なのに予測評価しなかったのは不当。 C.国道43号線公害判決で指摘した予測可能性と回避可能性を検討しなかったのは違法。 と指摘しました。 被告の不完全なアセスや環境保全措置に瑕疵があると指摘し、原告の自主アセスなど証拠と証言を大幅に採用した。 (3)結論 重大かつ明白な瑕疵がある事業であり、収用法20条3項の要件(イ、土地の適正かつ合理的な利用 ロ、土地を収用する公益上の必要がある)を満たしていないので事業認定申請を却下すべきであり、従って事業認定は違法である。収用委員会の収用裁決は先行する事業認定の違法性を継承するから、収用裁決も違法である。 事業認定と収用裁決は収用法のなかの処分であり、一体のものである。 3.行政に対し司法の早期チェックを 公共事業の適否を計画段階で司法がチェックする訴訟の仕組みが必要と判決で言及。 事前チェックは住民側が強く要求してきたことです。今、司法改革の中で国会で審議中の行政訴訟改正案では、 A.行政処分(事業認可など)を事前に差し止める訴訟、差し止め仮処分訴訟を設ける。 B.原告適格を拡大する。 C.執行停止の要件である「回復困難な損害」を「重大な損害」に緩和する。 …などが提案されていますが、国民の権利がどこまで実質的に保証されるか不明確であり、国民世論の監視が必要です。 まとめ |

| 生涯忘れることはないこの1日 ○牛沼土地収用反対裁判を支える会 会長 松平重幸○ 待ちに待った4月22日、快晴だ。いつもより1時間以上も早く朝食を済まし秋川駅に向かう。駅で裁判に行く仲間達に次々と会う。昨年の10月3日、藤山裁判長は強制代執行停止という決定を下し、全国に大きな反響を呼んだ。その決定文書の中には憲法の精神に基づいた「住民こそ主人公」の考えが披瀝され「このまま推移すれば原告勝利する」と結論している。 このことが「早く判決を見てみたい」という思いを募らせた。しかし弁護士などに聞いて見ると「判決だけは見てみないとなんとも言えない」という言葉が返ってきて一抹の不安がよぎる。裁判所前の地下鉄の階段から路上に出るとすでに道路に人が溢れていて、カメラを持った人が大勢いる。只ならぬ雰囲気だ。元気に事前集会をやり、いよいよ裁判所入門だ。横断幕をせわしく広げ最前列に主として女性が並んで入門のデモストレーション開始、裁判所入口に今まで見たこともない大勢の報道陣の壁が出来ていて一斉にシャッターを切り、フラッシュの嵐となる。この時初めて「今日の判決は全国が注目している」と実感した。 いつも傍聴席の三分の一を占めていた国土交通省関係の背広姿の傍聴者は今日は見当たらない。傍聴席はほとんどが私たちの支援者と記者と見て良いだろう。開廷までの間、みな緊張のためか静かで時間が長く感じる。いよいよ開廷時間の10時になる。3人の裁判官が入廷したがしばらく沈黙していた。テレビ撮影のためで、テレビカメラが外に出てから裁判長が話しはじめた。みな固唾をのんで聞いた。「主文…………取り消す」「…………取り消す」という言葉が何回か話された。そしてあっという間に終わった。「勝ったのか、負けたのか」分からなかった。隣の弁護士に聞いたら「完全勝利だ」と言葉がかえってきた。「やったー」と思ったが法廷の中はまだ結果が分からないとみえて、なにかまだ勝ったという雰囲気ではなかった。 報告集会をする弁護士会館に移動する時に歩きながら「勝ったんだ」と仲間と話しあった。弁護士会館の入口近くにカメラを持って大勢待機していた報道陣に、坂本孝さんが「勝訴」の垂れ幕を示し雰囲気は最高潮になり、報道陣から何回も「もう1回」という垂れ幕の表示催促がなされた。弁護団、地権者、などによる判決文の詳細検討がされている間、勝利報告集会では私が司会を務め、木村、齋藤両弁護士による勝利内容の解説がなされた。会場一杯の参加者から次々と大きな拍手が起きた。早くも11時のテレビで放映されたというニュースが飛び込んでくる。  11時に詳細検討を行っていた弁護団、地権者が入場し勝利報告集会の真ん中で記者会見がはじまる。鈴木進地権者・原告団事務局長が「勝訴」の垂れ幕を示し満場の喝采を浴び、吉田健一弁護士が完全勝利の報告をした。私も一緒に20年間、闘ってきた者として司会をしながら感無量であった。数え切れない困難があった。提訴する時も「裁判は難しい」という仲間の動きも有ったが、それらを乗り越えて闘ってきた。中村文太さんは勝利判決を待たずして今年1月に亡くなった。正に不屈の人だった。判決文がしっかりと住民の側に立ち、国家権力を断罪し、正義の立場に立っているのに感動した。私の人生にとっても最良の日であった。この夜、「今日はテレビで沢山放映したよ」という話しを耳にしながら、地権者、弁護団等と飲んだ酒は、これ以上のものはない美酒であった。 11時に詳細検討を行っていた弁護団、地権者が入場し勝利報告集会の真ん中で記者会見がはじまる。鈴木進地権者・原告団事務局長が「勝訴」の垂れ幕を示し満場の喝采を浴び、吉田健一弁護士が完全勝利の報告をした。私も一緒に20年間、闘ってきた者として司会をしながら感無量であった。数え切れない困難があった。提訴する時も「裁判は難しい」という仲間の動きも有ったが、それらを乗り越えて闘ってきた。中村文太さんは勝利判決を待たずして今年1月に亡くなった。正に不屈の人だった。判決文がしっかりと住民の側に立ち、国家権力を断罪し、正義の立場に立っているのに感動した。私の人生にとっても最良の日であった。この夜、「今日はテレビで沢山放映したよ」という話しを耳にしながら、地権者、弁護団等と飲んだ酒は、これ以上のものはない美酒であった。 |

| アースデイで 「高尾山を守ろう!」大宣伝 ○エコアクション虔十の会 代表 坂田昌子○ http://takao-kenju.sakura.ne.jp/ 圏央道問題のパネルを張り出し、峰尾幸雄さんのおいしい無農薬野菜をテーブルに並べ、さてどれくらいの人がブースに来て関心を持ってくれるか…野菜売れるかなぁ、署名集まるかな?何だか他団体のブースのレイアウトがやたらきれいに見えてしまって不安でしたが杞憂でした。人が集まりだしてもう説明に大変。「高尾山に高速道路のためのトンネルが掘られようとしてるんですよ!」の呼びかけに「えぇー!ホント?許せない」「知らないのでどういうことか説明してください」と嬉しいリアクション。虔十の会のメンバーはこの2日間、高尾山の自然がどれほど素晴らしく都民にとって大事な財産であるか、圏央道建設がどれほど取り返しのつかないことなのかしゃべりっぱなし。土曜は吉沢さん、日曜は川瀬さんが応援に駆けつけてくださりおじさんパワーで若者にガンガン語ってくれました。峰尾幸雄さんの野菜は1日目で梅干しや大根のみそ漬やら品切れが続出。虔十の会のみんなは、しょっちゅうこの野菜を食べているのでどんなにおいしいかの説明がリアル。野菜は完売!むしろ足りないという状況で、野菜を通して高尾山に関心を持ってくれた人も多かったです。 アースディの成果は署名500名、野菜完売、今後高尾山にかかわりたいスタッフ希望の若者40名。なかなかのものでしょう?いまどきの若者もそう捨てたもんじゃありませんよ。 |

| 取り返しのつかない環境破壊 どこまでいく 圏央道 6 ○写真と文 金子民夫○ 4月22日、圏央道あきる野土地収用事件取消訴訟の判決があり、まさに画期的な勝利判決であった。 ところが石原都知事は裁判官にかみついて罵詈雑言をあびせるというまことにおそるべき知事発言をしており世界の常識がまるで通用しない、ウルトラ右翼とはいえ何ともお粗末なんだろうと思いました。 ちょうどテレビでドイツの地方都市の路面電車を見たので、一層その思いをつよくしました。都心部に行くには車を全部駐車して誰でも路面電車で1時間もかけていく様子が映されていました。こうした努力で車を減らし大気汚染を1/3に減らした、といっていましたが、日本ではまだ車メーカーの為にどんどん道路を増やしつづける、公害などお構いなし。日本の道路密度はアメリカやヨーロッパの2倍から3倍もあるとか。ですから「企業栄えて国土滅ぶ」をまだまだ続けようなどもういいかげんに考え直して欲しいと強く思いました。 八王子城跡、大変貴重な歴史的遺産のある所ですが山の水脈を切って水涸れを起こし、これを止めるといって凝固剤の心配はないのだろうか。コンクリートを早く固めるために使うことがあると聞きましたが…。 八王子城跡の深沢山、大きな岩があったり、八王子の街がよく眺められたりとなかなか良い山なのです。ここから裏高尾に行くいいハイキングコースがあったのですが、高齢者の山のグループの皆さん、高尾の近くになって山道がすっかり分からなくされてしまって中央高速の下に下りた時には暗くなってしまった。「遭難しそうになったよ」と言っていました。その裏高尾、大変な橋脚がニョキニョキと農家の屋根を圧するように伸びてきています。うわーこんな凄いのかー、と思わずため息をついてしまいました。 |

ネイチャーガイドパパ vol.104 |

| ゆっくり散歩 拾遺集 その1 ○絵と文 雪子 F グレイセング○ ゆっくり歩くと見えるもの、聞こえること、匂うものも増える…、つまり感じることが増える。最近はゆっくり「歩く」からゆっくり「留まる」というようにさらにゆっくり度を増している私の散歩の状況をぼつぼつお知らせいたしましょう。 散歩中、高尾山周辺をはじめ、野山や公園、果ては街の中でも拾い物をすることが多い。といってもお財布などではなく、葉っぱや木の実といった類いのもので交番に届ける必要はない。しかし国定公園の高尾山に限らず、原則として「山のものは山のもの」というのが自分の掟?になっているので落ち葉1枚とはいえ、山では一応「お借りします」と (一方的に)言って、家に持ち帰ることにしている。 春の山は薄い緑色とも灰色とも見えるコナラやクヌギの新芽が沢山落ちていてそれがまた光り輝いて美しい。小さな葉っぱの赤ちゃんは銀白色の産毛に包まれている。触るとビロードの感触が気持ちよくおまけにわずか1cmに満たない葉でも一人前に葉脈がきれいに並んでいる。こんなにちゃんとしてるのに落ちちゃったのかあ、と同情するが周りの枝枝は新芽だらけである。ちなみにコナラやクヌギの雄花は雨の、いや、毛虫のようにぱらぱらと降ってきては道端でかさ高約20cm、長さ1m以上の黄土色の巨大な綿埃と化している。春のエネルギーを感じずにはいられない光景のひとつだ。 |

| ©高尾山の自然をまもる市民の会 無断使用および複製禁止 all right reserved by "Citizens' Association to Protect Wildlife of Mt.Takao" |

| むさゝびの声 ▼小仏川の沢のほとりにニリンソウの群落、そこかしこに少し大きめの白い花はイチリンソウ。春は水辺から、と目をやるとネコノメソウも群落で。楚々としたアズマイチゲやカタクリは高尾山麓に早春を告げ、しばし眺めるだけで日々の喧騒を忘れさせる。それもついこの間のこと…と思っているうちに事務所の周りの木々は、もうすっかり若緑色に衣替え。高尾の春が足音をたててやって来た。すべての生きものの命輝く、春はいま満開だ。 ▼1984年に始まった「高尾山にトンネルを掘らせない」運動は、今夏で20周年を迎える。7月25日の天狗集会成功のために実行委員会が動き出した。委員長は昨年に引き続き市川秀雄さんが務める。20周年に相応しい集会を目指そう。 ▼3月30日、東京地裁で東京大気汚染公害裁判の第二次訴訟原告の陳述があった。年配の女性の陳述であったが、当日は体調が悪くひどく咳き込み、声を出すのもやっと、とぎれがちである。不安そうな裁判官の顔、ようやく陳述を終えたが、そのまま発作は止まらず、医者に抱えられての退廷となった。多くを語らずとも、事実で示した患者の訴えであった。 裁判終了後、地裁前で、圏央道あきる野の土地収用反対裁判を支援する集会が開催され、首都圏の道路住民運動団体の代表や大気裁判の仲間達、有明海の漁民達がマイクを握った。その後、4月22日の勝利判決を求める要請書を民事三部に届けた。 昼休み時、農水省を包囲した500人を超える人間の輪、諫早湾干拓工事で中長期開門調査を求めて農水省包囲共同行動に多くの仲間が集まった。九州から上京した「よみがえれ!有明海」訴訟団の漁民と弁護団。「宝の海」を取り戻そう、皆、闘いの意志を示した。 ▼市民の会総会には多くの会員が出席した。佐野くんは、スライドを使いながらアフリカのチータの生態を熱く語り、参加者は興味深く聞き入った。 (H・良仁) |

聞いてもらえなかった言葉② |

| 行政の暴走を食い止めるために ○牛沼土地収用反対裁判を支える会 坂本 孝○ 判決の日にむけて 「長年かけて形成してきた居住の利益は、自己の居住する場所を自ら決定するという憲法上保障された居住の自由(憲法22条1項)に由来して発生するもの」と私たち原告の主張を全面的に支持した、あの執行停止の決定から6ヵ月が経ち、圏央道あきる野の土地収用裁判は4月22日に、いよいよ判決の日をむかえます。この判決は、原告勝訴の可能性があり、大気汚染を始めとする道路公害により健康被害の発生が明らかなような道路をそもそも造ってよいのか? と国の推し進める道路建設に警鐘を鳴らす判決が期待されます。この判決の影響は道路建設で闘っている全国の仲間達や、公害反対の住民運動を大きく励ますものであると考えています。 あきる野の弁護団・原告団は、この判決の結果を持ち圏央道建設の即時中止を国や都に大々的に働きかけるつもりです。 そこで、判決日の行動を計画しました。 ①.判決日には300人規模の事前集会及び報告 集会を開く ②.国土交通省及び東京都への要請を行うの2点です、当日のスケジュールは 9:00 裁判所正門前で事前集会 9:30 入廷(103号法廷) 10:00 判決言い渡し 11:00 報告集会 午後から 国土交通省及び東京都への要請 ぜひ皆様のご参加をお願いします。 行政の暴力は何処まで続くのか 判決日を前に都財務局は4月2日、地権者の故中村文太氏の遺族に、4月16日を強制収用日とする代執行令書を発行しました。 これに先立ち、遺族は5月10日を明渡しの期限とする計画書を都財務局に提出しました。それには、長女の方の「引っ越し先のアパートを病症で車椅子生活の母が安心して生活が出来るよう、バリアフリーに改装する予定です。これが、身体の不自由な母をかかえた、私たち家族が出来る精一杯の引っ越し計画です。この改装だけは省略できません。この計画書を無視して引渡しを迫ることは。母に早く“死ね”というのと同じ事です。」というコメントが添えられていました。それなのに、この令書の発行です。 負けるかも知れない裁判の判決前に、土地や家屋を強制的に収用してしまおうという国の意を汲んで、都側がおこなった暴力的な行為で断じて許すわけにはいきません。 真に人間らしい生活が出来るようにする為にも、ムダで有害な公共事業をストップし、行政の暴走をくい止める事が必要です。そのためには、なんとしても「原告勝利」の判決を勝ち取らなければなりません。いっそうのご支援をお願いします。 |

あきる野最終弁論その2

|

|

|

| ネイチャーガイドパパ vol.103 台帳閲覧 ○秋川の自然に親しむ会 船田雅男○ 前々から、市内で交通事故にあってあえなく最期を遂げる野生動物(主としてほ乳類)の実体を把握したい、しなければ…とは思っていたのでありますが、実現したのはなんと、年度末も最終日の3月末日になってしまいました。昨年の10月頃、市役所の環境経済部を訪ねて「動物死体処理台帳」なるものを閲覧させてもらった折に、後日記録を取らせてもらうことの了解を、得ておいたのであります。とは言え、当あきる野市は4月1日からごみの収集を、個別収集に切り替えるため、折しもその前日と言うことで課内は、クマに襲われたハチの巣状態で、加えて人事異動に関わる去就の挨拶もあわただしく交わされている最中、変わった市民の要請に嫌な顔もせずに、同じフロアの静かな一角にテーブルと椅子を提供してくれた職員の方には、深く感謝した次第であります。 この「台帳」には、ペットの遺体処理依頼と路傍に放置された事故死体の通報受理が、分別されずに記載してあり、それらを担当者が地域毎に指定されている業者に連絡を入れて、処理させるシステムになっているのであります。その放置遺体の中から野生動物の事例を抜き書きするのでありますが、「ハト」「ウサギ」と記載があるのは、ドバトなのか、キジバトか、またペットウサギなのかノウサギなのかが判別できないので、除外することになります。また野生動物の場合事故による損傷が軽いと、剥製用に隠匿・私物化されるケースもあるので、カウントされない事例も有るわけであります。 写し終えて集計してみると、平成15年度にあきる野市が報告を受理した野生動物の事故死件数は、ホンドタヌキ27、ハクビシン7、ホンドキツネ1、イノシシ1、キジ1、不明(いぬ、ねこ以外)8と なっており、タヌキの犠牲の多さが際立っております。まさに「平成ぽんぽこたぬき合戦」の最中と言う感じであります。次いで近年目撃報告が急増しているハクビシンの事故死数も注目されます。タヌキの事例にはアナグマの混入も考えられ、不明事例にも、アナグマ、ハクビシン、テン、イタチなどと共に含まれているものと推察されます。 ともあれ、これだけの「死亡事故」が発生してい るのに「被害者」が野生動物だからということで、交通安全を統括する警察や市当局が、何ら対策を講じないというのは、老ガイドには甚だ不可解なのであります。犠牲者の殆どは夜行性であり、制限速度が30〜40kmの生活道路を、夜間60km以上の速度で疾走する自動車によって、跳ね飛ばされるのを目撃されているのですから。目撃するのは、夜更けの散歩やジョギングを楽しむ中高年の方々や、老ガイドのような観察者たちであります。「歩道を歩いていたって、何時乗り上げてきて跳ねられるかわかったものじゃない!」「跳ねた後、車を止めて下りてきて、車の傷跡を点検してから片づけもしないで走り去るのよね…。子供を乗せた親なのに…」などと言う、人にも及ぶ危険と荒廃した人情を危ぶむ声も聞かれるのであります。梅雨の最中、乳房の張り切った母親ダヌキの遺体に遭遇して、巣穴の中で飢えて息絶える子ダヌキを思うと、暗澹とした気分になるのであります。野生動物の生活圏、行動圏を夜更けに走るドライバーは、速度を押さえつつ前方に注意を凝らして、ブレーキワークとハンドルさばきに冴えて欲しいものであります。行政も野生動物注意の標識を随所に設置して、注意を喚起すべきでありましょう。教育上有益な投資でもあります。 「里地、里山、里の川」を行政区域内に擁する自治体と住民は、郷土の自然が生物多様性国家戦略の拠点と言う自負を持ちたいものであります。夜更けに、突如出現する「タヌキ御殿」や「キツネの嫁入り」などのファンタジーとの遭遇を期待して。 |

| 高尾山花だより

vol.132 春の高尾山ろくで思う ○絵と文 奥田さが子○ 3月下旬にソメイヨシノがほころび、入学式の頃は半分葉桜になってしまった今年でした。4月も半ばにさしかかろうという今は、庭も野山も花であふれています。そして雑木の山は柔らかな新緑が色をかえながら、日ごとにふくらんできています。 日曜日の朝、夫と山すその散歩に出かけたら、足もとには、タチツボスミレ、ニリンソウ、チゴユリ、カキドオシ、ヤマルリソウ、ケマンなどが咲きそろい、ヤマブキが斜面をおおい、上からはヤマザクラが舞い落ちてきました。高尾山は春の盛りです。 こんなに美しい心なごむところにトンネルを穿ち、たくさんの小さないのちを犠牲にしようとするなんて、なんと感性の薄れた貧しい発想なのでしょう。ブッシュの戦争に世論を無視し憲法に違反して協力し、処分を前提に職務命令を出して国歌を強制し、ふるさとの自然を壊して心痛まない、どれもいのちを大切にするあたたかな感性、人間らしい感性とは対極にあると思います。傷ついた自然もですが、こんな非人間的なことがまかり通る社会も子ども達に残していくわけにはいかないと思うこのごろです。 物言えぬけれど精一杯のいのちを燃やす木々や花、野鳥に虫、魚、いろいろな生きものたちに会いに高尾山に来てください。高尾山はどんな人にもやさしくやわらかく、薄れかかった感性もよみがえらせてくれるところです。 |

| ©高尾山の自然をまもる市民の会 無断使用および複製禁止 all right reserved by "Citizens' Association to Protect Wildlife of Mt.Takao" |

むささびの声 ▼2月24日、東京地裁民事第三部(藤山雅行裁判長)に係属していたあきる野の裁判が結審し、判決は4月22日と決まった。2000年12月の提訴以来、あきる野の仲間の辛苦は筆舌に尽し難い。裁判と平行で収用委員会公開審理も行なわれ、2002年9月に収用裁決。強制収用の悪夢の中で勝ち取った東京地裁の代執行停止命令。が、高裁は地裁決定を覆し、2月にはやむなく自主退去に至った。娘さんの胸に抱かれて入廷した故中村文太さん、廷内に入りきれない仲間達は廊下で最終弁論に耳を傾けた。心労のため陳述の出来ない鈴木進さんの代理は鈴木亜英弁護士が、続いて坂本久美さん、坂本孝さん、中野直樹、吉田健一の両弁護士による精一杯の陳述。長い闘いを回顧しながらムサゝビの目頭に熱いものが込み上げてきた。陳述人に目を置いて微動だにせず弁論に耳を傾ける裁判官。何としても勝利判決を勝ち取り、今後の運動に展望を拓きたい。弁論は今号と来月号で紹介する。 ▼あまりにも酷い一方的な公開審理の終了宣言であった。収用対象地で最大の地権者である峰尾章子さんの陳述さえ認めようとしない。ここに至って我々は収用委員会とは呼ばない、強制収用委員会だ。公平な審理機関とは、名ばかりである。 何が何でも2月中に審理は終わらせる。回を追う毎に川井会長の審理指揮は、ますます強硬になった。問答無用。先に事業の推進あり、圏央道建設を推し進める起業者の態度に慣れているはずであったが、都収用委員会はその上をいっていた。以下、再三の川井会長の殺し文句。「何か言い分があれば、どうぞ裁判で…」。先に収用裁決あり、これはもう第三者機関ではない、国交省と東京都の圏央道推進の大合唱だ。 ▼確かな足取りで高尾山麓に春の訪れ。裏高尾街道沿いの梅は咲き乱れ、ほどなく山は芽吹きの季節を迎える。かたや日々進むジャンクション工事、橋脚は民家に迫る。我々は、決してへこたれない。 (H・良仁) |

聞いてもらえなかった言葉① 東京都収用委員会公開審理 1.収用委員会の公開審理進行は不当、違法 東京都収用委員会は平成16年2月23日の公開審理で、弁護士に委任し、公開審理で発言をすることを希望している関係者がいるにも関わらず、その発言をさせないで、審理をうち切ってしまいました。私も弁護士に委任をし、裏高尾町1050-1,1050-2地権者として、同審理に出席していました。私も事前に発言希望を出していたにもかかわらず、発言もさせてもらえないまま、審理をうち切られたことは、不当です。また代理人も私も、私の土地の損失補償については何も言っていません。損失補償について意見を言わせない、収用委員会の進行は違法です。 2月23日の公開審理において、峰尾勝治さんの代理人峰尾富子さんの発言が終わったのが午後5時13分頃でした。その時点で、弁護士に委任をし、且つ発言を希望していた人の内発言ができたのは、発言希望者40数名のうち、わずかです。そのため代理人弁護士から、会場使用可能な午後6時までには到底発言希望者の発言は終わらないので、次回日程を設定するように要望したのです。 5時30分に再開し、川井会長は私の名を呼び、発言を促しました。しかし私はこの数週間、何度も収用委員会の公開審理に参加し、1時から6時、7時まで、審理に参加しています。70歳を超えた私にはとても体力的 につらいものがあります。また私は持病で腰痛をもっており、整形外科にかよって治療も受けています。長時間座ったり、立ったりする姿勢は、腰に悪く、23日ももう座っていることも立っていることも腰が痛くてつらい状況だったのです。そのため代理人弁護士から発言の用意もしているし発言の意思もあるが、高齢で腰痛がひどいうえ、会場使用時刻の午後6時までには終わらないので、次回日程を是非設定して、次回発言をさせて欲しいと要望したのです。川井会長は委員会で審議すると言って、再び休憩となりました。 ところが、5時50分頃再開した後、川井会長は私の発言の機会を奪い、一方的に、審理の終了を宣言したのです。 このように、収用委員会の公開審理の議事進行は不当かつ違法であり、審理の再開をまず第1に求めます。 2.私の思い 裏高尾町1050-1,1050-2の土地は、峰尾家の祖先が大切に守ってきた財産です。これを私の代で取り上げられ、失うことは、たとえようもない苦痛です。 もともと、峰尾の家は、私の両親が昭和11年に養子に入り、受け継いできたものです。峰尾家には跡取りがありませんでした。義理の祖父に当たる峰尾弥四郎は、何人も人を使い山や田畑を守っていました。高齢になり、妻も亡くして一人になった弥四郎は、家と山や田畑を残すために、養子を取ることを考えたのです。そして、私の伯父の世話で、私の両親が養子に入ることに決まりました。母は、やはり裏高尾出身でしたが、弥四郎とはほとんど面識はありませんでした。しかも、結婚をして、裏高尾をでていました。その上、4人も子どもがいたのです。まったく血のつながりのない他人6人が、家族になったのです。現在では考えられないことですが、当時は、家を残す、山や田畑を残すということは、そういうことだったのだと、今では思います。 当時の人たちはよほどのことがない限り、山や田畑を残すことは土地を持つ者の義務であり責任だったのです。自分の代で手放しては、先祖に対して申し訳ないと、必死で守ってきました。だからこそ、母が近所の娘だったというだけで、養子に迎えたのです。家と土地をなんとしても守ってほしいと…。弥四郎は、毎日山に入り、田畑を耕していました。幼かった私の脳裏に焼きついているのは、線を引いたように、几帳面にきれいに積まれた薪の光景です。その光景から、一本の枝もないがしろにしないという弥四郎の山への思いが、今にしてひしひしと伝わってきます。それだけに、私も、簡単には山を手放すことはできません。 両親が受け継いだ財産は、今回収用にかかる山、自宅前の畑、そのほかにも畑が何ヵ所かあります。弥四郎の思いが込められた大切な財産です。私の父、覚司は公務員でしたが、休みの日には山や畑仕事をし、地域の人の助けも借りながら管理をしていました。私や兄弟も裏山に入って、薪を拾ってきたり、畑の手伝いをしました。家族みんなで山林や畑を管理してきたのです。私には兄が2人いて、当然、兄たちが家を継ぐものと思っていましたが、2人とも太平洋戦争で戦死し、妹と2人残され、私が峰尾家を継ぐことになったのです。 私は、24歳で亡夫、幸友と結婚しました。夫も峰尾の家の状況を理解し、峰尾家に入ってくれました。夫は高校の教員で、林業が専門でしたので、山林の管理もきちんとしてくれました。結婚をしたとき、今回収用される予定の1050-2の山に、記念に50本の杉を植え、2人で大切に育ててきました。山林は、枝打ちや間引きなど、育てるのにとても手がかかります。夫は、仕事をしながらとてもよく管理をしていました。結婚記念に植えた杉はもうそろそろ樹齢50年近くになります。畑も、近所の人に手伝ってもらいながら守っていました。平成9年に夫が亡くなってからは、息子や近所の人に協力してもらいながら、山や畑を守り続けています。 このように、今回収用の対象になっている土地は、峰尾家に代々伝わる大事な財産であり、家族が一生懸命守ってきたものなのです。なかには、今は山は売れないのだから、この機会にお金に換えてしまったほうが得だという人もいます。しかし私にとってこの山は、祖父、弥四郎から託された財産です。お金に換えられるものではありません。しかも、亡き夫との結婚記念の杉もあるのです。丹精込めて育て守ってきた樹木は自分の子どもと同じです。それが切り倒されるのを見るのはしのびありません。私は、弥四郎の思いと共に、峰尾の家に伝わる財産を守りたいと思うのです。 夫が亡くなる前の年の平成8年の暮れ、人に貸していた畑が戻ってきました。夫は友人の協力も得ながら土作りを始め、春には夏野菜の苗を植えました。その頃には病魔が夫の体を蝕み、入院を余儀なくされました。最初のころは入退院を繰り返していて、退院の日は畑に寄ってから家に戻る夫でした。キュウリの初なりを病院に届けたときの喜び方は、今も忘れません。そして、畑を見に行きたいとつぶやいていました。病魔と闘いながら、峰尾家の土地を守る責任も忘れないでいたのです。 私の土地や木はこうして、先祖代々、夫も含めて家族が大切にし、守ってきたものです。それを、簡単に売り渡したり、ましてやジャンクションのために取り上げられるのは、私としては、体を裂かれるような思いです。 このように言いますと、自分の財産を守るために、何が何でも、どんなことにも反対、というように聞こえますが、私の言いたいことはそういうことではありません。 圏央道計画についても、納得のいくことなら、地域の皆さんのためになることなら、喜んで協力いたします。土地を手放します。峰尾家の先祖も、弥四郎も、きっと喜んでくれるはずです。しかし、中央道建設の時点から、私たち裏高尾の住民は国に裏切られ、今回の圏央道建設についても、私たちは納得のいく説明を一度もされてこなかったのです。 裏高尾町には旧甲州街道、現在の都道が一本通っているだけです。そのため、多少不便ではありますが、その不便さと引き換えに都市化からもまぬがれ、東京 とは思えないほど豊かな自然が残され、静かな町でした。裏高尾の人たちも、自然のサイクルに合わせて生活してきたせいか、ゆったりとした毎日を送り、それがまた、裏高尾の魅力でもありました。私は、この環境は、大げさかもしれませんが、永遠に変わらないと思っていました。変わってほしくありませんでした。ところが、昭和30年代に入って、裏高尾に想像もしていなかった大きな変化が起こったのです。中央道建設でした。(つづく) 裏高尾町 地権者 峰尾章子 |

一本の立木の地権者として、道路委員会の委員として、一支援者として、公開審理に5回参加致しました。収用委員(会)のヒドさは私の想像を超えるものでした。と同時に自分は今、何もしなければ自分の生命や財産をも行政の判断による「公共の福祉のため」という理由でいとも簡単に奪われてしまう、そういう国に生きているんだということを改めて認識させられました。 |

| あきる野最終弁論 牛沼地区土地収用反対裁判 私は、今までの20年近い間、無用な圏央道建設を推し進めるために、 国土交通省(旧建設省)がいかにひどいことをやって来たかということを陳述 いたします。国がやって来た数々のひどいことのなかで、とりわけ、 どうしても許せない、頭から離れないことにしぼって訴えます。 1995年4月に、あきる野インターの設計説明会が行われました。この 時期は、ご存知のように阪神淡路大震災がおこって、阪神高速道がこわれ、バス が宙づりになるなど、大事件がおこった直後の時期でした。 私は、阪神淡路大震災で問題になった高速道路の耐震構造などの資料を 持って、質問項目を書いたメモなどを封筒に入れて参加しようとしました。 ところが、受付を済ませた後、「荷物を預けてください。預けないと入場 できません」という係官の指示で入場を拒否されました。入り口に10名ほどの 若い職員がスクラムを組んで立ちふさがり、どんなに抗議しても絶対に入 れませんでした。私は、こんなバカなことがあるはずはないと思って、大声 でどなりながら、「なぜこんな小さな封筒を預けなければいけないんだ。 案内状も持ってるし、受付も通ったし、私は、インターに一番近い地権者だ」と 抗議を30分も続けましたが、「会場が狭いから、荷物は預かります」と言 うだけで、頑迷に断りつづけ、責任者にも取り次がず、説明会が終了するまで入 れませんでした。 その後も相武国道事務所へ抗議に行きましたが、建設省は、いまだにその非 を認めておりません。私をどうしても入場させなかったこの非民主性、この狡猾 さに、いまだに非常に腹が立っています。 それから3年後の1998年の立木伐採の件です。 1月11日、大雪が降った後、私の家の隣の竹を切り、下の田んぼで、業者が火 を燃して大騒ぎにな りました。竹のほか樹木も、全部切られ、丸裸になったため、すごい風が吹 いて、私の家の外に置いた下駄箱2つと、犬小屋が吹っ飛びました。仕事から 帰ったら、2階の物干し台にあった物干し竿が風で飛んで1階の駐車場の屋根 に突き刺さっていました。私たち夫婦は、今日は家が風に飛 ばされていないか、寝ていても夜中に家が倒れないか、そういう心配を何ヵ月 も続けました。建設省との激しい交渉はこの1月から8月まで続いたのです。 私たち夫婦は、建設省は絶対に許せない、建設省に絶対に負けてはならないと 毎日戦って来たのです。この8ヵ月の、生活の安全を脅かした建設省 のひどさは今でもゆるせないものです。 最後は、亡くなった中村文太さんにかかわることをお話します。 文太さんは、昨2003年7月に入院しました。私は、文太さんに、「何としても 退院するんだ」という気力を持ちつづけてもらいたいと思い、9月から毎週見舞 いに来て激励しようと決め、病院に通い、その様子を家族の人にも報告に行 きました。 そして、9月下旬に、娘さんに、驚くべきことを聞きました。 立ち退くための代替地としての農地の購入に関連して、国土交通省あての3 通の書類があり、すべてに判を押し、10月2日までに提出しろと 不動産会社支店長に言われているとのことでした。その一つは10月にアパートへ 転居し11月に土地も明渡しますという確約、もう一つは同じ条件で農地を宅地に 転用するよう働きかけてほしいという要請書、もう一つはすべての権利を息子 さんに委任するという委任状でした。聞けば、不動産会社支店長が 相武国道事務所と相談して作った文書だということでした。 文子さんは、「10月3日に東京地裁の判断が出るというのに、その前に出 せというのもおかしいし、11月に明渡すなんて判を押せない」と 怒っていました。結局この書類は、家族で相談して出 さないことにしたそうですが、入院中で自分では何も動けない文太さんは、 こうした収用の脅しの中で、すごいストレスと戦っておられたのです。 そして、10月3日、藤山裁判長の執行停止決定を迎えました。私は喜んで 早速文太さんに決定全文を届け、自分の感想を語りました。後で聞くと、文太 さんは、この決定を線を引きながら、何度も何度も読んでいたそうです。 文太さんは、一審判決の原告勝利を確信しながら、同時に、代々守って来た 土地の明渡しも避けがたいというはざまで苦しみながら、私に代執行令書が発送 された日、その直前に亡くなられました。 文太さんも言っていたことですが、わずか2kmの間に2つのインターを作る 正当な理由はありません。圏央道を軸に、一度に4車線道路を4つも作り、町 じゅう車の洪水であふれるさせるなど、公害が増えるばかりです。本当に説明 できる計画でないから、関係住民にこのような血も涙も無い仕打ちを繰り返 すのです。 私は、国の公共事業といわれるものを、このような非道なやりかたで進 めるなど言語道断であると申し述べて陳述を終わります。 第一 原告本人 鈴木進 【鈴木亜英代理人意見】 鈴木亜英代理人からは、原告鈴木進の準備していた陳述に加えて、次 のように自らも意見を述べた。 「以上のように、土地収用が執行されようとしている段階で、病気の中村文太 さんが息を引き取り、また、本日、あの元気な鈴木進さんが突然病気で倒れて出頭できないという事態が生まれています。これは、 本件の土地収用が原告住民らにとって、いかに精神的な重圧を加え続 けてきたかを示すものです。これら原告の求めを受け止めていただき、 執行取消の判断を早期にいただきたい。」 あきる野最終弁論 牛沼地区土地収用反対裁判 令書に記された代執行着手日の前日、義理の弟夫婦の、孝さんと千賀子さん が20数年住みなれた家を出ました。でも、私たちは、お互いに別れの言葉を交 わしておりません。今までどおりと変らない様子で、その時を過 ごすしかなかったのだと今は納得しております。 私の家の農地が収用され、家の西側は、野鳥が安心してえさをさがし、羽を休 める雑木や雑草が全くなくなり、きれいすぎる位の丸坊主 になってしまいました。今見える夕焼けは、圏央道が出来たら全く見 えなくなり、突然暗くなるかもしれません。私の3人の子供が小さかった頃は、 ベビーブームの頃で、この近所も、子どもたちが一番多かった時です。今は亡き 主人の父は、子ども達のために畑の中に柵も作らず砂場も遊具もある広場を 作ってくれました。近所の子どもたちは、集団で日暮れまで遊んでいました。 お父さんと一緒に鉄棒の練習をくりかえす子どももいました。夏は早朝から、 クワガタとりをしたり、学校の行事のソフトボール大会や、ドッチボール 大会の練習を雑草など気にせず思いっきりやっていました。ごく自然に親たちも 麦茶をさし入れたり、試合の練習に参加したりして、会話もでき、 なかよくなることができました。そして、子どもたちのことで気 になることがあれば、他人事と思わず集まって話し合いができた時代でした。楽 しい近所づきあいでした。このようなことは、一朝一夕 にしてできるものではありません。 圏央道計画が発表された時はほとんどの家庭で大問題となりました。しかし、 その後、各家庭の事情によって建設に対する考えがちがってきて、子 どもたちが生まれた時から行き来していた方がボツボツと家をこわし、 いなくなりました。どの家庭も悩んだ末のことでした。もちろん、この20年近 い間には、私たち夫婦の間でも、親子の間でも、さらには親戚の間でも、お互い 本音を語り合えない時期もありました。もちろん、ご近所では反対、推進の立場 がはっきりしてくるにつれて、あいさつはするものの、昔のように世間話が出来 ない関係のままになってしまったように思います。町内を分断し、 こわしただけではなく、心までふみにじられてしまったのです。お互い暗黙 のうちにふれたくないもの、わだかまりがあるのはとてもやりきれない淋 しいことです。 圏央道工事が始まってからあちこちで屋敷林や雑木林、みごとな大木が次々 となくなりました。さらに、市の文化財に指定されている鎮守の森の木々や、 セリやシジミもとれたといわれる用水路にそって連なる崖の木々も、秋 にはすばらしい紅葉となったのに、なくなってきています。2月3日の新聞の 報道で、ある大学の調査から、鎮守の森のCO2の吸収は、普通の山林の5倍 にもなるということを読みました。神社本庁もこの大学の調査に協力 されたとのことです。シイ、クスノキ、ケヤキなどの広葉樹で、手入れが行き 届き、古くて大ぶりの木が多いため、温暖化防止に貢献 しているのではないかと書いてありました。1月14日にお亡くなりになった、今 でも亡くなってしまったと思うことは出来ませんが、中村文太さんのお屋敷は、 まさに鎮守の森の役割を何個分も果たしてきているのではないでしょうか。 温暖化防止のためのビルの屋上の緑化をさけぶより、今あるものをこわさず守 ることが大事な時代になっているよ うな気がします。 圏央道建設が進めば私の家の庭からは、天を仰ぐような城壁と化した 圏央道本線が出来上がることでしょう。しかも、道路は、たとえば下水道工事 などのように工事が終わればそれで済むというものではありません。ここに住 み続ける限り、毎日、圏央道だけで4万数千台、都道333号や国道411号などを含 めると12万台以上もの車の騒音と排気ガスから逃れることは出来ないのです。 数年前、将来圏央道が完成したらどのような公害が予想されるか調査 のために、八王子市の、中央高速道の近くの、ある地域で聞きとり調査 をしました。騒音のつらさが最も多く聞かされました。2階では寝られない。窓 は開けられない。洗濯物は外に干せない。子どもが夜泣きする。受験生がいるが 道路から少しでも遠くへと2階の奥の部屋を使っているのにとても集中 できないなどなど。初対面の私に日頃の不満、不安を語り、NO2や SPM の、大気汚染の調査にも協力してくれました。間もなく引っ越しをし、無 くなってしまった家もあります。 同じような住環境にある私たち牛沼地区で、工事の進行を見届けるしかない、 近所の方々と私は、これからどうなるのかと不安でいっぱいなのです。第二の 人生の、出発の今、環境が大切なのに。 こんなに時代に逆行し、問題が山積みしている圏央道計画なのに、住民と共に 検討することも拒否して、土地収用という手段で推し進めてしまうなんて、 とても納得できません。 以上で私の陳述を終わります。 第二 原告本人 坂本久美 去る2月7日、私たち夫婦は、100人規模で押しかけてくるであろう代執行の 恐怖におびえながら、26年住み慣れた家を出ました。思えば昨年6月27日、 代執行の請求がなされて以来、いつも付きまとっていた恐怖です。いつ戒告書が 発行されるのか、私たちの家はどうなるのか、都の職員らが大量に押 しかけてきて重機で無残にも壊されてしまうのか。 私たち牛沼の住民の圏央道反対運動は、圏央道建設そのものの見直しを求 める闘いでした。また、ひいては国が行おうとする、ムダで自然を破壊する 公共事業をこのまま野放しにしておいていいのかと問いかけるものでした。 ですから、土地収用という最終手段の前にも意気消沈していては、他で 闘っている仲間達に「やはり圏央道は止まらないのか」との印象を与えます。 いつも、どの集会に出ても、圏央道は必ず止まる、行政の暴力に負 けてはならないと訴えました。しかし、そのくせ先ほど述べた「恐怖」 はいつも付きまとっていました。公共性のかけらもない、ただ公共事業という名 のもとに、土地収用をちらつかせ、強引に建設を推し進める行政のやり方は、 権力を笠に着た暴力で、決して許される行為ではありません。 私たちの闘いを支援する仲間がいます。これ以上大気汚染をまきちらす道路は要らないと、東京大気の原告の皆さん、ムダで自然を破壊する公共事業は要 らないと、九州の川辺川ダムに反対する皆さん、よみがえれ有明海訴訟の原告の方、みんなみんな力強い仲間です。東京大気汚染の裁判は一昨年の10月に 原告勝利の判決でした、川辺川の農民の訴訟は昨年5月、川辺川ダムにまつわる 土地改良事業がデタラメな事業だと断じました、よみがえれ有明海訴訟は3月29日にも諫早湾干拓事業の工事差し止めの決定がなされようとしています。 このような全国的流れの中、今回の土地収用法に基づく行政代執行は時代の流 れに逆行する暴挙です。断じて許されるものではありません。 2月8日、引っ越していったガランとした私たちの家で、高尾山の自然 をまもる市民の会の人たちにより、お別れ会が開かれました。20数名の参加者 があり、私の兄(坂本功)も参加して今の境地を語りました。「代執行令書 という一枚の命令書で、自分の手で先祖から引継ぎ守ってきた農地を更地 にしました。代執行令書に記載の代執行費用は、1,000万円とあります、しかし 自分で更地にすれば120万円で済むからです。この費用はどういう計算の基に出 されたのか聞いてみたいものだ、ただ単に金で脅しているだけではないのか。 今日、更地となった約2,500平方mの土地を前にして呆然自失となってしまった。昔 この辺は麦畑だった、今の季節、霜柱で麦の根が浮かないように、父親と麦踏 みをしたっけ。このあたりは桑畑だった、ここは栗林だった。とその場所での 畑仕事が昨日の事のように思い出され、胸を締め付けられた。そして、今更 ながら、行政のやり方に強い怒りを感じた。」と涙を浮かべて語りました。私 はそんな兄を見るのは初めてで、坂本家の総領 として先祖からの土地を守ってきた兄の心情を改めて知った思いでした。 2月20日、私たちの家は取り壊され更地になっています。都の財務局は、引き 渡し書を提出しろと言ってきました。国土交通大臣宛で、内容は、「今回収用 されている土地上に残存する一切のものについては、その権利を放棄し、土地 を引き渡します」というものです。これでは、盗人に追い銭ではありませんか。 私は内容を次のように変更して財務局の職員に渡しました。 「私、坂本孝は平成16年1月15日、東京都知事発行の代執行令書 (15財財管第655号)に記載の下記の土地に関して、その土地上に残存する 一切 のものについて、その権利を放棄し、平成16年2月20日をもって引き渡し、 現在、国土交通大臣を被告として争っている、「事業認定取消」裁判の 判決確定日まで、国土交通省及び日本道路公団に、その土地の使用を許可 します。尚、この書面は3通作成し、当事者、坂本孝、国土交通大臣、 東京都知事が1通づつ上記判決確定日まで保管するものとする。」 そうです、とりあえず土地の使用を許可したのです。裁判勝利 のあかつきには、土地の権利を戻してもらいます。 圏央道は100年持つかどうかの建造物です、私のひ孫の代には土地は 戻ってくるでしょう。そして、その日から100年も経てば、元 のようにはいかないまでも、それなりの自然は戻るでしょう。現在を生きる私 たちに求められているのは、今の環境をどのようにして未来の人たちに残 せるかを考えることだと思います。未来の人たちは、圏央道を素晴らしい遺産 だとは思わないでしょう。圏央道は要りません。 第三 原告本人 坂本孝 |

トンネル工事は地下水脈を破壊する

ご承知の通り、静岡では、第二東名高速道路の建設が進んでいます。実は最近、トンネル工事によって大切な湧水が止まってしまったという話を聞きました。トンネルを掘るとこういうとんでもない事態が起こる、という一つの重要な証明でもあるので、おおよそのところを報告いたします。 |

城山町に突然、日本一のウラジロガシが出現? 昨年末に地元の自然保護グループが行なった調査でイチイガシと発表された木を、1月25日、「巨木ミュージアム・日原森林館」(東京都奥多摩町)調査員の北山郁人さんらが計測したところ、日本一のウラジロガシ(樹齢300年以上・幹周り8.42m・樹高20m以上)であることが分かりました。これまで周囲が樹木に覆われ、人の目に触れにくい場所にあったため、1989年に行なわれた町の調査で、保存樹木の候補にならなかったものです。 さがみ縦貫道路(圏央道)建設予定地の民家の移転による家屋の取り壊しと立木の伐採により、それまで隠れていたウラジロガシの巨木が脇の稲荷神社の祠とともに現れたものです。 2月27日に、「天狗裁判」の原告団長の吉山寛先生など10人が高尾から視察調査に来られました。3人がかりで根元部分や3本に枝分かれしているのを1本1本計測したり、枯れた部分や幼木の状態などを調査しました。 お稲荷さんを管理している女性に聞いたところ、「木があることは知ってはいたが、日本一のウラジロガシと聞いてビックリしている。新聞やテレビを見て、大勢の人が見にくるのと、(伐採されるかもしれない)我が身のゆくえを思い、この木も戸惑っているんじゃないかな」と話していました。  この木の付近の用地は、さがみ縦貫道路の側道部分になる予定で、昨年11月に国に用地買収されており、国交省相武国道事務所では「当面は伐採せず、町や県と協議しながら調査し、貴重な樹木なら保全する方向で検討したい」としています。城山町長は、「国の調査とそれに基づく見解を待ちたい」として、『城山町の自然観察会』を長年実施してこられた立場から「出来るなら保全したい」との言葉が聞きたい、と促しましたが、残念ながら国の意向に従うという姿勢を覆させることは出来ませんでした。現在城山町は、隣接する相模原市との合併の協議が住民の意向を充分反映しないまま推し進められています。住民不在の町政運営が問われる町長選挙が、この6月に行なわれることになっています。 この木の付近の用地は、さがみ縦貫道路の側道部分になる予定で、昨年11月に国に用地買収されており、国交省相武国道事務所では「当面は伐採せず、町や県と協議しながら調査し、貴重な樹木なら保全する方向で検討したい」としています。城山町長は、「国の調査とそれに基づく見解を待ちたい」として、『城山町の自然観察会』を長年実施してこられた立場から「出来るなら保全したい」との言葉が聞きたい、と促しましたが、残念ながら国の意向に従うという姿勢を覆させることは出来ませんでした。現在城山町は、隣接する相模原市との合併の協議が住民の意向を充分反映しないまま推し進められています。住民不在の町政運営が問われる町長選挙が、この6月に行なわれることになっています。水源地区のルート予定地の女性に「何でこんなすばらしい眺めを満喫できる家を立ち退かなければならないのかしら?」と言われ、「人間、あきらめちゃおしまいよ!」と私の大好きな言葉とともに「出来れば、最後までハンコを押さずにがんばってね。高尾でも、横浜でもがんばっている仲間が大勢いるから…」と励ましながら、あきる野での闘いを思いおこしました。 城山町圏央道を考える会 建部由美子 |

| ネイチャーガイドパパ vol.102 3月の声を聞くと、タイマーが作動したように庭のカタクリが芽を出し、草花丘陵ではウグイスが囀りを始めて、「冬将軍の戦略もこれでおしまいかナ…」と言う気分が濃厚なのであります。何しろ暖冬で、積もるような雪も降らず、とうとうカラ族専用レストラン「ひまわり」は店を開かずじまいでありましたから。その煽りを食ったのは、おこぼれを当てにして集まるシメやカワラヒワなどアトリ族連中で、メタセコイアの梢からヒマワリの種子が散らかっていないのを見届けて、舌打ちを残して飛び去るのであります。とは言え、老ガイドがレストラン経営から全面撤退した訳ではなく、メジロ、ウグイス向けのフルーツパーラー「マンダリン」や、カラ・ケラ・レストラン「牛丼」、客筋不問の一膳飯屋「無一文」(塩分を洗い流した残飯を提供) などは営業中なのであります。この無一文の献立は雑多なので、客の意外な食習慣が垣間見られることがあり、甚だ興味深いのであります。一例を上げればミミズスパゲッティひと筋かと思っていたシロハラが、焼き冷ましてコチコチになった餅を30分も食べていたりして。「牛丼」は厳冬期カラ類やエナガ、キツツキたちに、動物性脂肪を補ってやろうと言うことで、店開きして二冬目でありますが、大盛況なのであります。丘陵地の林や庭の植え込みで越冬している、脂肪分の多い昆虫の卵やさなぎを探すのは、この節なかなか骨折りの様子でありますから。と言うのも以前は秋口になると街灯や玄関灯に引き寄せられて、大勢集まってきたヤママユやクスサン、ヒメヤママユ、ウスタビガと言った大型、中型のガを、この辺りでもさっぱり見かけなくなりましたし、その美しい繭も見つからないのであります。ガイドにとっては、観察会でのネタが一つ減ったで済みますが、これらを冬季のメインディッシュとして当てにしてきた鳥たちには、深刻な問題でありましょう。現にシジュウカラなど、解体にてこずるので見過ごしていたオオカマキリの卵魂を、半日掛かりですっかり食べ尽くすのですから。ガの繭から巣作り材料を大量に調達するエナガも困っているはずで、子沢山予定の夫婦とヘルパー(エナガは夫婦以外にヘルパーが子育てに参加する)は、ヤママユの繭探しにかけずり回っていることでしょう。そんな訳で「牛丼」は盛況を極め、暖かな日和の日には、解け出した牛脂で顔や頭から首筋まで、てかてかにしたお客で押すな、押すなの塩梅。前髪がヒガラのように逆立ってしまった旦那を見て、「あんたそれでもシジュウカラなの?」と言う顔つきの妻君に、「益子の湯」(益子焼き土鍋利用の水場)で「一と浴び」してからまたぞろコレステロール値を上げにくる旦那なのであります。もっとも肌寒い日には、牛脂はこちこちに固まるのでこんな情景は見られません。動物の姿形の輪郭や模様は同類の仲間を識別する重要なサインでありますから、シジュウカラ旦那もあまりイメージチェンジすると、妻君に見捨てられるかもしれません。いささか驚いたのは、メジロの牛脂好きであります。「マンダリン」と「牛丼」の間を日に何10ぺんとなく行ったり来たりで、時にはシジュウカラとの小競り合いも引き起こし、小さなからだ全身を震わせて「どけ!」の威嚇には老ガイドもあきれ顔であります。 さて、人間界では牛丼の営業が中止され、断られたお客が一暴れしたと言う話も耳にしましたが、「牛丼」でもやはり暴れ者が寄りつくのであります。言わずと知れた「ヒの字」であります。小柄な客たちを追い払い、一度に20gほども貪るのでありますから、早速干しもの網(昔、火鉢に被せて用いた)で取り囲む店主。ガラス越しに首尾や如何にと窺うことしばし…。「ム、ム、ムッ!ヒヨドリがハチドリに…」と絶句したのでありました。 船田雅男 |

| 高尾山花だより vol.131 今年もウメやジンチョウゲの香りが漂い始めた3月に入ってから小雪が舞い、寒さにふるえました。立春を過ぎたけれど、春はひといきには来ませんね。 そんなある朝、通勤の途上でヨモギが伸びだしているのを見つけました。白いやわらかい毛におおわれた葉が3cmを越えるほどに伸びていました。ヨモギといえば、草もち、草団子は春の味。ヨモギご飯はどうやって作るのだったかしら、てんぷらにしてもおいしいし・・・・と、まず食べることが頭に浮かびます。 ヨモギの仲間は世界中いたるところに分布し250種ほどもあるそうです。漢方で使う生薬として、また手軽な民間薬として解熱、胃腸薬、利尿などさまざまに用いられ、灸に使うもぐさの材料でもあります。小学生の頃、道草食って遊んでちょっとすり傷でも作ったとき、揉んですりつける「薬」として、ヨモギや、ドクダミ、チドメグサなどを使う事をあの頃の子ども達はよく知っていました。近頃は失われていく自然に加え不安な事件の続発に学校も親も神経ぴりぴり、子ども達は道草の楽しみも奪われていますが。 学校の行き帰りの道は、遊びのなかで仲間や地域の大人との付き合い方を知り、草木や生きもの、そのほかの学校で教えてくれない雑学を学ぶ大切な場でした。身近な自然破壊の進行と社会不安の増大は、根っこは同じ。「人間が人間らしくあるための自然」を子どもたちのまわりに残していく事は、私たちみんなにとっても大事なことだと思っています。 |

| ©高尾山の自然をまもる市民の会 無断使用および複製禁止 all right reserved by "Citizens' Association to Protect Wildlife of Mt.Takao" |

| 2004年2月号より

むささびの声 ▼現職市長との一騎打ちとなった八王子市長選挙は、「市民の手で市長をつくる会」が擁立した伊沢明さんが大奮闘した。選挙前の予想を大幅に上回る46,383票(得票率37.9%)を獲得し、10万票を超えると豪語していた黒須陣営は75,970票(有権者の17.9%の信任)で、この結果は、投票率29.6%の低さと合わせて圏央道建設、八王子駅南口開発やトラックターミナル建設問題などに象徴的な土建市政に対し、市民の多くの批判があったことを如実に示した。つくる会は、寄せられた市民の声を市政に生かすために今後とも奮闘することを明らかにした。市長選挙にあたり、多くの会員の皆さんのご支援に感謝したい。 ▼1月14日、圏央道計画が明らかになってから20年間、あきる野の戦いを支え続けてきた中村文太さんが亡くなられた。享年81歳、つつしんでご冥福をお祈りする。ムサゝビの瞼に、在りし日の文太さんのお元気なお顔が浮かび、言いようのない寂しさと辛さ、無念さが胸に込み上がる。東京都が行政代執行令書を発送しようとした正に前日帰らぬ人となった。地権者の鈴木進さんは、「強制収用が文太さんの死期を早めた」と吐き捨てるように言った。 坂本キク子さんは、心からお別れの言葉を述べた。2月8日、数日後に解体が迫る坂本孝さん宅で最後の晩餐が行われた。高尾から横浜から多くの仲間が集った。地球懇の清水さんや関島弁護士も駆けつけた。思い出話に花が咲き、鬼も泣いた。終(つい)の栖(すみか)を理不尽にも追い出されるあきる野の仲間と思いは一つに。2月24日、東京地裁の本裁判は結審し、春には判決が出る。まだまだ頑張らなくては……。みな奮闘を誓い合った。 ▼裏高尾のトラスト地を奪う都収用委員会の公開審理が紛糾している。責任のすべては、強引に審理を終了させようとする委員会にある。2月12日の審理では渡辺加津恵さんが大奮闘。裏高尾の地権者もせい一杯頑張った。高尾山を守るために………。 (H・良仁) |

みんなの声 |

| 国史跡を破壊する圏央道トンネル工事 1.御主殿の滝などに白い異物が付着  会のメンバー5人が、2004年の初日の出を見るために、元旦の早朝八王子城跡に登りました。180度見渡せる最も見晴らしのよい場所は、初日の出を見に来た人でごったがえしていました。6時45分ごろ、殆ど雲の無い東の空に太陽が登り始め、喚声をあげる人、手を合わせる人など喜びに満ちた瞬間を表現していました。今年の初日の出は天気に恵 まれ、素晴らしいものでした。我々は、山頂の松木

くるわ曲輪でコンロにおでんをかけ、清酒「うじてる氏照」を飲み交わし、あっという間に一升ビンが空になってしまいました。 会のメンバー5人が、2004年の初日の出を見るために、元旦の早朝八王子城跡に登りました。180度見渡せる最も見晴らしのよい場所は、初日の出を見に来た人でごったがえしていました。6時45分ごろ、殆ど雲の無い東の空に太陽が登り始め、喚声をあげる人、手を合わせる人など喜びに満ちた瞬間を表現していました。今年の初日の出は天気に恵 まれ、素晴らしいものでした。我々は、山頂の松木

くるわ曲輪でコンロにおでんをかけ、清酒「うじてる氏照」を飲み交わし、あっという間に一升ビンが空になってしまいました。少し千鳥足ぎみでしたが、若さにものをいわせてせいりゅうじ清龍寺の滝4段を降りて帰ることになりました。滝を降り始めると、岩に白い粉状の異物が付着しているのに気がつきました。しかも、下に行く程ひどく白い異物が付着しており、滝の景観は無残なものでした。滝の沢川の川底にも、ところどころ白い異物が付着していました。1月12日に、御主殿の滝、棚沢の滝、清龍寺の滝を調査したところ、すべての滝に白い異物が付着しているのが確認され、とくに国史跡である御主殿の滝の景観は著しく破壊されていました。 2.八王子城跡の水位が新たに8m低下 国土交通省はインターネットで、1月22日に八王子城跡の水位が新たに8mも低下したと発表しました。2002年1月に低下した分と合わせると、約22mも水位が下がったことになります。八王子城跡では、圏央道のトンネル工事が始まって以来、山の数か所で崩落がおこり、御主殿の滝付近の岩も崩落が始まっています。水位低下による山の乾燥化が原因ではないかと心配されます。 3.無責任な国土交通省 私たちは、2月5日に岩佐恵美参議院議員の国会事務所で国土交通省の担当者に会い、今回の水位低下について質問しました。国土交通省は、「トンネル技術検討会の判断では、今回の水位低下は一時的なものであり、予測の範囲内なので心配していない。トンネルが完成すれば水位は元に戻るはずだ」と説明しました。私たちの「8mも下がって予測の範囲内とは、とても理解できない。13m低下した2年前も同じことを言っていた。何m下がったら予測を超えたことになるのか」という追及には答えられませんでした。さらに、「シールド工法という海底トンネル並の工法に切り換えれば、水は漏れないし水位の低下もないと説明してきたではないか」との追及に、「水位が低下しないとは、言ってない」の一点張りでした。この無責任な態度に「貴方がたは、国史跡の重みをどう考えているのか。」と厳しく抗議しました。 また、滝などに付着している白い異物については、国土交通省も気になっていたのか調査したらしく、2枚の顕微鏡写真を見せて「これはケイソウという藻の一種で植物だ」と説明しました。写真を見ると確かに、一枚は藻のような写真でしたが、もう一枚は全く別物に見えました。白い異物は滝で繁殖している藻やコケにも付着しており、それを顕微鏡で見たとも考えられます。私たちも、専門の研究機関に分析を依頼しており、その結果を見てから再度交渉したいと思っています。 圏央道八王子城跡トンネル工事は、私たちが指摘していた通り42世帯の井戸涸れ、オオタカの営巣放棄、八王子城跡の地下水位低下など多くの被害をもたらしています。圏央道工事を中止する以外、八王子城跡を守る道はないのです。 国史跡・八王子城と オオタカを守る会 小池 清 |

市民の会の皆さまへ 私たち家族は、2月7日をもって引っ越しました。そして、9日より家屋の取り壊しの作業に入っております。今春にも収用裁決取消の裁判で勝訴の判決が確実視される中、住み慣れた家を壊し出て行かなければならないのは、ただただ無念です。この無念さを、2月24日(火)午前11時より東京地裁で開かれる、最終口頭弁論で語り判決を待ちます。たくさんの方の傍聴をお願いします。 私たち家族は、2月7日をもって引っ越しました。そして、9日より家屋の取り壊しの作業に入っております。今春にも収用裁決取消の裁判で勝訴の判決が確実視される中、住み慣れた家を壊し出て行かなければならないのは、ただただ無念です。この無念さを、2月24日(火)午前11時より東京地裁で開かれる、最終口頭弁論で語り判決を待ちます。たくさんの方の傍聴をお願いします。私たちの家を収用しても、中村文太さんの家は残ります。また、あきる野インター内の収用対象の土地は戒告書さえ出ておりません。今この時期に代執行をちらつかせる行政の姿勢は権力の乱用、脅しでしかなく、許 されるものではありません。 最後に、住み慣れた家に「26年間、ありがとう、そして、さようなら」 追伸、庭の花ミズキは、実家の裏庭に移植しました。今年の花は移植の為少ないですが、来春には、見事に満開の花を見せてくれるでしょう。その花の下、裁判勝利の美酒をあらためて酌み交わすつもりです。 2004年2月12日 あきる野市牛沼2−3 坂 本 孝 牛沼土地収用反対裁判を支える会の事務局の住所が変わります。 |

「山はおくりもの」「高尾山たかおさん」出版&再版記 ●今、動ける有り難さ ●今、動ける有り難さ「無謀な自費出版」という言葉が脳裏をよぎった。雑事に追われ、出版社に売り込みに行く暇や勇気もなく、5年余り抱えたままの原稿。その間、テロや戦争など暗いニュースが世間にうとい自分の耳にも入ってくる。私は強い人間とはいえない。自分が当事者だったら人間として立派な態度がとれるかわからないような悲惨な状況に置かれた人々がこの地球には沢山いる。 沖縄の波照間島での戦時下のことを伝える「ハテルマシキナ」という本がある。まだ元気だった頃の母が買い込んで知人に配り、私にも1冊くれたものだ。日本陸軍の特殊任務要員によって強制的に西表島へ連れていかれた島民たちがマラリアで死んでいく。しかし日本刀で脅されながらも勇気ある行動をする島民。 過去から現在に至るまで、自由を奪われて苦しむのは普通の人々だ。戦争が終わって命だけは助かっても放射能や毒の害、或いは餓えに苦しむ人々、、。 平和の中においてさえ、病や事故はいつ我が身に降りかかるかわからない。だから、とりあえず今、この命があって自由に動けることだけでも有り難い。 ●10代で老人だった私が高尾山で若返る? 子供の頃は身体が弱く、すぐに熱を出し、学校を1ヵ月も休んだり、高校時代は欠席が多くて体育の単位を落としそうになったり、10代で数年間はペ二シリンを服薬、、とかなり不健康な若者だった私は、死を意識 することもないとはいえず、「こりゃ、おばあさんの気持ち」だなあ、と自ら苦笑していた。本当に20代まではよく病院のお世話になっていた。 幸い結婚後、高尾山にお世話になっているせいか元気になってきて現在に至っている。だから、多少貧乏でも健康で自由が一番、と今回の自費出版に踏み切れたのかもしれない。自分が世のためにできることは、、、というのはオゴリに聞こえるかもしれません。しかし、人が人を殺し、自然を破壊することに憤りを感じ、多少なりとも何かしなくてはと思う時、今、ここに置かれた私ができることは、、?、、、やはりまずは身近な高尾山から少しの優しい気持と勇気を発信すること、、? ●「まだ止められる!」 高尾山天狗裁判をしている最中でも、国は工事を止めてくれるわけではない。知人達は工事現場を見て、ずいぶんできちゃったんでしょ?と聞いてくる。事実、橋脚の並んだ裏高尾を通る度に心が重くなるのは否めない。(あれだけ撤去するのもすごく大変そう、、と撤去を願いながら眺める)しかし高尾山にはトンネルは掘られてないし、まだまだ止められるのだ!と答えている。 国史跡八王子城址のある城山方面では樹木を伐り、岩に穴をあけ、水脈を断ち、オオタカを追い出し、他の生物も殺傷し、ハイカーや私からはゆっくり散歩できる山道を奪い、松竹や裏高尾、それにあきる野の、のどかな風景を破壊しながら工事は続いている。だからさらに多くの人の働きかけが必要だ。少しでも、微力でも、力は力だ。 高尾山、果ては自然保護のことは私が書かなくても沢山の方が書いているし、私も新しいことを書いたつもりは毛頭ない。それでも私という個を通じて高尾山、或いは自然が人間に与えてくれているものを知ってもらえればと。エゴかもしれない。しかし、あとは拙著に語ってもらうのみ。 出版にあたってはけやき出版に低予算で且つ質の良い本づくりにご協力いただき、そして冒頭の「無謀」が実現できたのは営業能力皆無の私に代わる敏腕の営業担当・市民の会の橋本さんや倉庫を提供して下さった川瀬さん、天狗フェスでバンバン本を売って下さった遠藤さん、その他の方々の多大なご協力によるところが大きい。本当にどうもありがとう。 「高尾山たかおさん」に引き続き、私の英訳(今回かなり自信はあったのに容赦なく赤ペンが入りました)を高尚なものに磨いてくれたつれあいの協力も記しておきたい。 新版「高尾山たかおさん」出版  1995年に出した絵本「高尾山たかおさん」は熱心な方々が口コミで広めて下さり初版3,000部が売り切れた。天声人語(*朝日新聞コラム欄)にも引用して載せていただいたりしたため、その後も少なからずご注文を頂いたが、心苦しくも当財布は軽く、増刷できないままだった。 1995年に出した絵本「高尾山たかおさん」は熱心な方々が口コミで広めて下さり初版3,000部が売り切れた。天声人語(*朝日新聞コラム欄)にも引用して載せていただいたりしたため、その後も少なからずご注文を頂いたが、心苦しくも当財布は軽く、増刷できないままだった。今回「山はおくりもの」で十分懐が寒くなった私にはできないことだったが、幸い、大金持ちではないのだろうが太っ腹のスポンサーが現れて再版が実現する。 高尾山の問題について子どもたちにもわかる簡単な本を作りたいという想いをこめた作品。それでも入院中の知人に贈ったとか、お年寄りがとても気に入ったとか、ホッとした気分になれるという若い方からの予想外の感想を頂き、驚きまた嬉しく思った。 そして昨年の天狗集会でピナツボ復興武蔵野ネットというグループの方から、フィリピンはピナツボ火山のもとで生活しているアエタという先住民族の識字教育にも拙著がタガログ語に訳されて使われている、というまさに予想もしない事実を知らされた。ピナツボでも開発の問題があってアエタの人々は共感をもって拙著を受け止めて下さったらしい。私はアエタの人々の存在さえ知らなかったが、急にフィリピンの山奥が近くに感じられた。高尾山から発信した想い、それは世界のどこでも受け止めてもらえると感じられ、共感してくれる 人々が地球のあちらこちらにいるという認識は、ここでも頑張っているよ、と自分もまた奮起するエネルギーになる。 使われ方は色々ですが、何といっても本書の一番の目的は高尾山の自然をまもること。今回、絵を1点と英文も少々差し換えて改訂版とした。またサイズも小さくなったのでちょっとした時にバッグに忍ばせてプレゼントなどにも利用しやすいと思うので是非、ご活用いただければ幸いです。 最後に、拙著を含め私たちの活動が、そして私たちの母なる大地を大切にする、つまりはいのちを大切にしようとする心の発展に役立つようにと願ってやみません。 絵本作家 雪子 F グレイセング |

「エルザ自然保護の会」会報から

|

取り返しのつかない環境破壊 どこまでいく圏央道4 圏央道の強制収用はやめよ、と住民が東京都収用委員会の公開審理で意見陳述を展開しています。ところが陳述中に休憩宣言するとか、再開と同時に終了を宣言して一方的に打ち切ってしまう等、ともかく強行してしまう、というやり方なのです。これは裏高尾地区でのことですが、あきる野市牛沼地区での強制収用に対して、東京地裁は東京都の代執行を停止するように命じました。 圏央道の強制収用はやめよ、と住民が東京都収用委員会の公開審理で意見陳述を展開しています。ところが陳述中に休憩宣言するとか、再開と同時に終了を宣言して一方的に打ち切ってしまう等、ともかく強行してしまう、というやり方なのです。これは裏高尾地区でのことですが、あきる野市牛沼地区での強制収用に対して、東京地裁は東京都の代執行を停止するように命じました。圏央道が牛沼地区で直面するところに家がある 坂本孝さんは…「計画が僕らに知らされた1984年から、国交省は『強制収用はしない』『住民と話し合う』と何度もだましてきました」…「僕らが戦ったのは、長年住み続けた家を追い出され、自動車公害が持ち込まれることへの怒りはもちろん、“何でこんなことが許されるのか。建設するにしてもやり方があるだろう”という思いからでした」と語っています。  小泉改革で道路公団を民営化すると言って民営化推進委員会までつくって様々な衣替えをして大騒動したあげく、形を変えても残った高速道路はみんなやる、採算も環境破壊もなんのそので造った40兆円の赤字も国民にツケをまわす、ゼネコンや大企業のもうけのためにやってきた姿勢をどうしても変えなければなりません。 小泉改革で道路公団を民営化すると言って民営化推進委員会までつくって様々な衣替えをして大騒動したあげく、形を変えても残った高速道路はみんなやる、採算も環境破壊もなんのそので造った40兆円の赤字も国民にツケをまわす、ゼネコンや大企業のもうけのためにやってきた姿勢をどうしても変えなければなりません。牛沼地区、上代継地区は71本の橋脚にコンクリートの道路がのって大きく姿を変えてきています。秋川の南側斜面には、2本のトンネルの穴と新滝山街道のトンネルも出現、おそろしい程です。上代継の農家の方は「昔は大水が出て砂利などが田んぼに流されて今の田んぼにするのに大変だった」「若い人が農業やれない状況でずいぶん栗畑にしてしまった」「田畑が広がり山も美しくいい所だったんだが…」と栗を出荷用の箱に何箱も詰めながら話していました。この農家の裏手には狐を祭った稲荷様もあります。裏手は山みたいになっているので、ここではみかんも良くなるんだよ、と甘くなったみかんをいただきました。この方には随分  写真を撮らせていただきました。ここは牛沼地区のすぐ隣り、橋脚群は目の前、田んぼももっており、「これが出来たらやってられなくなるかなあ、空気が悪くなるだろうから心配だ、作物なんかもどうか」と顔を曇らせていました。秋祭りもにぎやかにやられ総出で楽しんでいます。獅子舞いがなかなかのもの、小学校高学年から中学生ぐらいの子たちが舞ながら各地区を回っていくのです。大人たちの指導で受け継がれています。厄除け儀式として舞った、といわれていますし、稲荷は穀物の神でキツネはそのつかい、だと言うから、厄をはらって無病息災を願ったんでしょうが、この高速道路は大変な災厄が現代になって舞い降りてきたんですね。 写真を撮らせていただきました。ここは牛沼地区のすぐ隣り、橋脚群は目の前、田んぼももっており、「これが出来たらやってられなくなるかなあ、空気が悪くなるだろうから心配だ、作物なんかもどうか」と顔を曇らせていました。秋祭りもにぎやかにやられ総出で楽しんでいます。獅子舞いがなかなかのもの、小学校高学年から中学生ぐらいの子たちが舞ながら各地区を回っていくのです。大人たちの指導で受け継がれています。厄除け儀式として舞った、といわれていますし、稲荷は穀物の神でキツネはそのつかい、だと言うから、厄をはらって無病息災を願ったんでしょうが、この高速道路は大変な災厄が現代になって舞い降りてきたんですね。東京都世田谷区 文・写真 金子 民夫 |

ネイチャーガイドパパ ネイチャーガイドパパvol.101 日の入りが随分遅くなり、2階の窓から眺める太陽の沈み込み位置が、富士山の右手から笹尾根に沿って西へと移るのにつれて、光球の底が稜線に接してから姿を消すまでの時間も、長くなりました。この日没前後の時間帯に、山並みが刻一刻と色調や奥行き感、高度感を変化させる光景が趣き深く、熱い飲物を傍らに飽かず眺望するのが、この季節老ガイドの楽しみであります。より広いアングルを求めて台地や川原、丘陵の尾根に、防寒衣に身を固めて1時間近く立ち尽くしていることもあり、そんな時頭上から降ってくるアオサギやゴイサギの叫び声や、遠くの森のフクロウの呼びかけ、川面に響くコガモやイカルチドリの笛の音が味わいを添えるのであります。滝山街道の東側には山並みを一層目近に望め、暮れなずんだ山肌に積雪が青白く光る時など、安曇野から後立山連峰を仰ぐ気分になれる場所があちこちにありましたが、今は圏央道のJCTや高架橋が立ちはだかり失われてしまいました。僅かな利便性との引き換えに、朝な夕なに眺めて、慰めと励ましを授けられてきた、何ものにも変えがたい風景を奪われ、落胆された方々も多いことでありましょう。 さて、日没を家の裏手の草花丘陵で見送った冬の暮れ方、冬木立ちが奏でるもの寂しい調べに耳を傾けていると、頭上のコナラの梢近くを音もなく渡り歩く黒い影。クモザルの尾のように第五の足として体を支えるしなやかな長い尻尾から、ハクビシンそのひとと知れたのであります。ねぐらに着いた小鳥を狙った狩りの最中だったのでしょうか。ハクビシンの身元に就いては今もって、不明な点も多いようでありますが、静岡県のミカン農家では、かなり以前から「ミカン畑荒らし」の犯人として、周知されていましたし、西多摩地域でもここ10年ほど前から目撃例や、農産物の被害報告が急増してきております。天井裏でムササビが大騒ぎするから、退治してくれと言うことで、調べたところハクビシンの一家が住み着いていたと言う話も耳にしました。我が家の庭にも、キウイや柿の実を狙って何度か訪れ、豪勢な「ため糞」を残して行ったことがありました。その折、面と向かって見つめ合ったこともありましたが、印象に残ったのは他の野生動物のように、素早く逃 げ出したりしないで、忍者の如く葉隠れの術でまず身を隠し、微かな葉ずれの音を残してするすると遠ざかる行動であります。そのハクビシンが一躍「時の人」に踊り出たのは、昨年春の重症急性呼吸器症候群(SARS)の流行に関わる保因者嫌疑からでした。野生動物を日常的に食材とする中国では、市場でさまざまな動物が生きたまま売られており、日本の観光客がペットショップと勘違いしたと言う話も耳にしますが、ハクビシンも狭い金網籠に一匹ずつ押し込められて、大量に出回っている様子が新聞やTVで報道され、「ハクビシンてこれかあ、ネコみたいだな…」と初めて確認された方も多いようで、「あきる野にもいるんですよ!」と言うと「えっ!大丈夫なの?」と尋ねられたものであります。飼育されたものか、野外で捕獲されたものかはよく判りませんが、とにかく消費量が多く販売や消費が禁じられた後も、感染の恐れもものかはと闇を潜って取り引きされていたからには、よほど美味しいものなのか、食文化に深く根を下ろした食材なのだろうと思われます。  正月の読書に、帝政ロシア時代の軍人であり、狩猟家、ナチュラリスト、作家でもあったニコライ・バイコフの書物を読み返していたところ、親交の深い猟師小屋の主が、ジャコウネコの肉団子入りスープでもてなしてくれたと言う記述がありました。正にハクビシンそのものでありましょう。今を去ることおよそ百年以前の、当時「北満の樹海」と呼ばれた未開の地での物語であります。

正月の読書に、帝政ロシア時代の軍人であり、狩猟家、ナチュラリスト、作家でもあったニコライ・バイコフの書物を読み返していたところ、親交の深い猟師小屋の主が、ジャコウネコの肉団子入りスープでもてなしてくれたと言う記述がありました。正にハクビシンそのものでありましょう。今を去ることおよそ百年以前の、当時「北満の樹海」と呼ばれた未開の地での物語であります。秋川の自然に親しむ会 船田 雅男 |

| 高尾山花だより vol.130 1月から2月にかけての今ごろが、1年でいちばん寒い季節です。それも今年はとくに身にこたえる厳しさです。池にかなりの厚氷が張り、目覚めると庭が雪でも降ったように白い霜に覆われている日もめずらしくありません。 でも、こんななかでもロウバイはすでに盛りをすぎ、いつのまにかフクジュソウも金色の花をひらき始めています。通勤の途中で見るジンチョウゲの生け垣も、もうまもなくほころびそうです。 世相が厳しく未来に希望が持てなくなるような思いがするとき、こういう季節を迎えると、やっぱり元気を出さなくちゃ、と思わされます。おおきな声で叫ぶこともできず人間のなすがままにされているように見える草木や生きものたちが厳しい冷え込みの中でしっかり生き、いのちをつなぐいとなみを続けていることに、毎年心うたれ励まされます。  気がつくと、立春。さきがけのタンポポが、まだ地面にはりついたまま花開きました。この花は温かくなるにつれ花のつく茎の丈も高くなってきます。茎の高さは、温度計のようです。おもしろいですね。地面にぴったりしがみついて寒風をやり過ごしながら咲いているはじめの花を見つけた2ヵ月後に、このあたりは10cmをこえる高さに伸びたひかり色の原っぱになっているかもしれません。 気がつくと、立春。さきがけのタンポポが、まだ地面にはりついたまま花開きました。この花は温かくなるにつれ花のつく茎の丈も高くなってきます。茎の高さは、温度計のようです。おもしろいですね。地面にぴったりしがみついて寒風をやり過ごしながら咲いているはじめの花を見つけた2ヵ月後に、このあたりは10cmをこえる高さに伸びたひかり色の原っぱになっているかもしれません。まもなくほんとの春がきます。 奥田さが子 |

| ©高尾山の自然をまもる市民の会 無断使用および複製禁止 all right reserved by "Citizens' Association to Protect Wildlife of Mt.Takao" |

| 2004年1月号より

むささびの声  ▼2004年の新春は、金刀比羅山の日の出から始まった。金刀比羅山はJR高尾駅のすぐ西側に位置する二つのおにぎり状の形をした標高わずか256mの小さなお山である。1978年に突如、山を切り崩して私立学園を移転する計画が持ち上がり、山の地主である野口行孝さんや山頂にある金刀比羅神社を人見達雄さん達がもり立てて、「自然護持未来永劫」の旗を高く掲げて学園に建設の断念を迫った。結果、奇跡的にも都が出した開発許可を打ち破り開発を止めることができた。この神社のパワーは素晴らしく、ムサゝビの主宰する塾の受験生は毎年御利益にあずかっている。1月25日は、4年に1度の八王子市長選挙。選挙の良き結果を願って浅川金刀比羅大権現に手を合わせた。 ▼2004年の新春は、金刀比羅山の日の出から始まった。金刀比羅山はJR高尾駅のすぐ西側に位置する二つのおにぎり状の形をした標高わずか256mの小さなお山である。1978年に突如、山を切り崩して私立学園を移転する計画が持ち上がり、山の地主である野口行孝さんや山頂にある金刀比羅神社を人見達雄さん達がもり立てて、「自然護持未来永劫」の旗を高く掲げて学園に建設の断念を迫った。結果、奇跡的にも都が出した開発許可を打ち破り開発を止めることができた。この神社のパワーは素晴らしく、ムサゝビの主宰する塾の受験生は毎年御利益にあずかっている。1月25日は、4年に1度の八王子市長選挙。選挙の良き結果を願って浅川金刀比羅大権現に手を合わせた。▼市民の手で市長をつくる会は、前回に引き続き伊沢明さんを市長候補に選挙戦を戦う。圏央道建設を促進し高尾山にトンネルを掘ろうとする黒須隆一現市長と一騎打ちの公算が大だ。黒須市長は、時代遅れのハコモノ行政をさらに進めようとしている。八王子駅南口の再開発は地上180m60階マンションを建設し、その中には50億円を投じて新しい市民会館を造る計画だ。現在の市民会館は補修したばかりで十分使用出来るものである。またオオタカの営巣で頓挫した天合峰のリサーチパーク計画を再燃させるトラックターミナル計画を押し進めるなど大型開発と幹線道路づくりに明け暮れている。多くの八王子市民は、緑と安らぎを求めて八王子に住んでいる。市民の安全を考え、福祉や教育の充実した街づくりがいま強く求められている。市民の手で市長をつくる会の構成員である当会は、自信を持って伊沢さんを推薦したい。伊沢さんは市民の会の会員であり、八王子労連の議長在任時には、ムサゝビとともに都内の労働組合を回り「高尾山にトンネルを掘らせない」100万人署名への協力を訴えてくれた。今度こそ、緑と暮らしの八王子市政を実現しようではありませんか。 (H・良仁) |

| 八王子市長選挙ご支援ご協力を 「高尾山をまもろう」は八王子市民共通の思い  2004年1月18日告示25日投票で、八王子市長選挙がおこなわれます。 2004年1月18日告示25日投票で、八王子市長選挙がおこなわれます。「高尾山の自然をまもる市民の会」も参加する「市民の手で市長をつくる会」から擁立され、立候補を決意しました伊沢明(いさわあきら)です。よろしくお願い致します。 1988年に山田さんが、1992年に椚さんが、1996年に再び山田さんが、そして2000年に私が立候補しましたが、いずれも八王子のまちづくりの基本をめぐってのたたかいであったと言えます。 いいかえれば、国が勝手に決めた「大型幹線道路計画」と東京都が打ち出した「業務核都市構想」を、八王子市の街づくりの基本に貫こうとする勢力に対して、高尾山をはじめとする周辺の山々や丘陵など自然を守り、市民の多くが願う緑と環境・福祉と教育・交通渋滞解消と活気ある商店街など市民生活密着型の公共事業重視のまちづくりを掲げる私たちの挑戦であったといえます。 山田さんを擁立してたたかった1988年は、1982年に東京都が位置づけた多摩の「心(しん)」となる業務核都市構想を本格的にすすめるために、「多極分散型国土形成促進法」が施行された年でした。 椚さんを擁立してたたかった1992年は、八王子市が業務核都市構想の基本方向をうちだすためのフォーラムを計画し、具体化に踏みだす直前でのたたかいでした。 ふたたび山田さんを擁立した1996年は、「八王子・立川業務核都市基本構想」の策定を主務大臣が承認した直後のたたかいとなりました。 2000年に私が立候補を決意した市長選挙は、圏央道が鶴ヶ島と青梅間開通し、業務核都市構想が八王子駅北口再開発事業や八日町第2地区再開発事業として具体化しはじめた段階でのたたかいでした。 それだけに市民の批判を反映して、「ハコモノ行政をこれ以上つづけるのか」が最大の争点になった市長選挙でした。しかし圏央道については私だけが「反対」の候補者であり、他の4人の候補者はこぞって圏央道をはじめとするアクセス道路の建設を推進する立場を主張しました。結果はみなさんご承知のとおり「ハコモノ行政の時代は終わった」の大合唱のなか、黒須市長が誕生しました。 これらの経緯をふまえて2004年の市長選挙を考えてみました。 2001年10月にあらためて「八王子・立川・多摩業務核都市基本構想」が打ちだされたことで、「ハコモノ行政」を批判して当選した黒須市長が、より一層の「ハコモノ行政」に明けくれているなかでの市長選挙だという特徴があります。 また、遅々として進まない圏央道計画の「スピードアップ」を企んで、この間土地収用法の改悪が強行されました。 あきる野の地権者に対して新土地収用法のもとで強制執行を断行しましたが、昨年10月に東京地裁から強制執行停止命令が下され、居住権にまさる道路行政に疑問を呈する踏み込んだ判断が示されたことから、新たな局面を迎えています。 今回の市長選挙は、1988年以来たたかいつづけた最大の争点が、色あせるどころか一層市民のみなさんに、さし迫った緊迫した課題として問われるものと確信しています。 私は、高尾山をはじめ周辺の山や里山を子供たちに引きつぐことは、八王子市民の歴史的な使命だとの認識のうえに、圏央道計画に賛成の立場の方にも「高尾山にトンネルを掘らせない」の一点で共同を広げる先頭に立って市長選挙をたたかいぬきます。 「高尾山の自然をまもる市民の会」のみなさんが、私とともにたたかいぬいてくださることを、心からお願い申し上げます。 2004年1月 八王子のまちづくりを考える会 八王子社会保険推進協議会事務局長 伊沢明 |

| 第4回公開審理 収用委員会公開審理における意見の要旨 意見の主題:改正収用法の運用の誤りと公開審理の不当な差別的運営に抗議し、3条委員会としての公正、中立、透明な審理への復帰を要請した。 1.収用委員会の公正、中立、透明性を犯す変質を批判した。 私は収用法改正のきっ掛けとなった日の出トラストの共同代表であったこと、また現収用委員会川井会長、関会長代理はともに日の出事件でも委員であったこと、公開審理を11回行ったこと、毎回事前打ち合わせを行い、一定の合意のもとに進行したこと、事業についての意見も一方的には制限しなかったこと、ある程度は民主的運営をおこなったことを述べた。それに比べて今回の高尾事件では事前打ち合わせの拒否と一方的な設定、公開審理における反対関係人の意見陳述に対する強権的打ち切り宣告などあまりに非民主的変質を強く批判しまた抗議した。特に日の出の委員ででもあった川井会長と関会長代理の弁護士としての資質にもかかわる変質を厳しく批判するとともに直ちに正常な運営に立ち戻ることを要求した。 2.高尾事件への改正法適用の誤り、国会における改正案審議の焦点、国会審議についての収用委員会の認識不足を指摘し、批判した。 € 高尾事件は収用法改正以前に事業が起業者(建設省)の独断専行、関係住民の関与封鎖で進んできた。 改正法は計画策定段階化から事業認定まで十分な住民参加,関与が行われることが前提となっているが、高尾ではまったく行われておらず、したがって公開審理における意見陳述の制限、禁止はその前提条件を欠いており適法ではないと主張した。 2001年6月の国会における改正法審議で、いままでの公共事業でいかに住民関与が軽視・拒否されてきたか、そのことが日の出のトラスト運動をひきおこしたが、今後どのように住民関与を保障するか論議が集中した。扇大臣がいままでの住民軽視を反省し,計画段階からの住民関与の仕組みを設定することを約束したこと、東京外環のPI外環協会(関係住民,関係区市、国交省,東京都計29名)を住民合意で立ち上げ、都市計画決定を棚上げし、必要性の検討から協議しているのは大臣の公約の履行のひとつであることを紹介し、高尾もやり直しをすべきであると主張した。 また、衆議院の参考人として日の出の収用に会長として係わった前都収用委員会会長の貫洞氏は、日の出トラストは処分組合の住民関与の軽視と拒否に要因があったこと、公開審理で権利者が事業に関する意見と組合の住民対応についての意見が大部分であったのはやむをえなかったと理解すると述べたこと、10人の参考人中9人が公共業のあり方を批判したことも述べた。そして、現収用委員会がこの法改正の経緯を理解せず、改正法の運用を誤っていることを批判した。 3.収用委員会は補償問題に限定した不動産屋ではない。重要な処分を行う権限を持った独立した行政委員会としての自覚をもてと批判し、要請した。 委員会はその権限が補償問題に限定されると再三主張しているが、委員会は国家行政組織法第3条に基づく独立した行政委員会である。委員会は収用裁決という国民の財産を公共の福祉の名の元に収奪する処分を決定し、また行政代執行という暴力的に権利者を追い出し、財産を没収する決定を下すという重大な処分を行う権力機関であり、だからこそ行政委員会として位置づけられている。それなのに、都収用委員会がこのように不動産屋に変質したのは何故か、5名の弁護士委員の良識はどうしたのかと問い掛けた。 4.改正法に基づく住民関与の事業認定手続きは行われなかった。大臣の約束違反であり、事業認定は不適法であった。 やり直しのため裁決を却下せよと主張した。 高尾の事業認定手続きは改正法施行前に先取り実施されたが、事前説明会は2時間で強行打ち切りで不合格、公聴会では起業者(建設省)は質問に誠実に回答せずこれも不合格、事業認定申請書を審査する第三者機関である社会資本整備審議会の委員7名中2名は道路分科会(圏央道計画を決定した)の委員であり、大臣が強調した中立性を侵害しておりこれも不合格。結局大臣の事業認定手続きの公正、中立、透明化の約束は瓦解したから事業認定は委員長の強 調する無効要因たる重大かつ明白な瑕疵(かし)により無効、したがって裁決は却下すべきと指摘した。 5.山内事務局長は不適格であるから会長は罷免か更迭を知事に要請せよと要求した。 私の発言がこの件に触れた途端、会長は慌てて「審理に関係ない。発言を禁止します。」と発言を禁止した。収用委員会の職員は会長の承認のもとでの知事の任命であるから、会長に責任がある。 都政新報の事務局長就任抱負インタビュー記事を示して罷免要求をした。山内事務局長の問題発言。 € 収用委員会は独立した機関とする嫌いがある。委員会は行政機関(事務機関)でもある。(変質) 圏央道は重要な道路である。迅速な整備が必要。(中立性の否定) ¡ トラストは特例による対応が必要.(公正性の欠如) ¤ 今まで中立性を重視した第三者機関であることを強調しすぎた。これからは事業者(国交省等)と交流、検討を進める。(中立性、公正性、透明性の否定) 委員会の変質に腹が立ち、10分の制限をこえて50分陳述したそうだ。まだ不満である。 以上 裏高尾土地収用関係人 (立木トラスト所有者) 標 博重 |

第4回公開審理 |

| まだ勝機はある 圏央道あきる野 東京高裁の逆転決定の弱点 あの10.3東京地裁の執行停止命令は、「あきる野の地権者の土地・家屋の強制収用をこの春の一審判決まで待て。一審判決は原告勝訴の可能性があるし、それまで収用を待ったとて、公共の利益をちっとも損ねない。逆に、今収用してしまったら住民は取り返しのつかない損害をこうむる。」そういう決定でした。これを東京高裁は逆転しました。 「執行停止」の内容で話題を呼んだ一つが、住民の居住の利益が、「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」という憲法22条によって立っているという指摘でした。ところが、鬼頭高裁裁判長は、「転居による精神的、肉体的負担も、土地建物に対する金銭賠償により十分に填補することができる」と、起業者や都知事の言い分をそのまま自分の決定にしています。私たちは、あきる野のすばらしい環境が気に入ってここをついの住みかとしているのです。これを公共事業の名で、「坪いくら」の計算で取り上げてしまうのは、憲法違反です。 執行停止命令では、「この事業認定は違法の疑いがある」と指摘しました。収用法20条では「国土交通大臣は、申請に係る事業が左の各号のすべてに該当するときは、事業の認定をすることができる。(1,2は略)3.事業計画が、土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものであること。4.土地を収用し、または使用する公益上の必要があるものであること」となっています。圏央道事業は、まさに3,4号に該当してないじゃありませんか。 鬼頭裁判長が「あきる野インター事業も、公共的必要性はきわめて高い事業であると認められる」と結論づけた根拠には、許されない無責任さがあります。見ると、国土交通省相武国道事務所が作成した資料をそのまま使っているではありませんか。①日の出インターから、あきる野インターまで開通すると国道16号の交通量が減る。②同じく、国道411号の交通量が減る。と引用し、鬼頭裁判長の判断、「国道16号、国道411号の交通量が減少することによって大気汚染が緩和するという効果も見込まれることになる。」実態とあまりにかけ離れているではありませんか。 無批判に引用している例は、さらに、「初年度1年間の便益の算定結果は、37.7億円」、「八王子北インターのダイオキシンについて、起業者は、関係機関との調整を図っており、今後速やかな処理を行うことを予定している」、「あきる野インターは、日の出インターとは異なった交通対応をする独自の意義を有するもので」などなどであります。 このように、国の主張を鵜呑みにして、行政がつくったものを吟味しないで一方的に証拠採用するやりかたは憲法違反(適用違憲)です。 また、鬼頭裁判長は、3環状完成の効果や、圏央道事業の意義などを述べていますが、今回の「執行停止」については、この文の冒頭部分のとおり、「数ヶ月収用をストップすること」「1.9キロばかり伸ばしてどんな利益があるのか」ということが問われているのです。「執行停止」と3環状などは、いま関係ないのです。 あまりにも公平でない裁判には、弱点があります。私たちは、最高裁に(違憲を問う)特別抗告、(その他を問う)許可抗告の手続きをとり、新年、新たな戦いを挑みます。 同時に、「春には勝利の判決が予想できるのに、病気入院中の高齢者の家、土地を強制収用し、退院後帰る家を奪ってしまってよいのか」と都知事に代執行令書発行をストップさせる行動を行います。大義のある戦いは、最後までどこかに勝機を見出す可能性がある。そういう決意をいま、新たにしております。 2003年末 あきる野市牛沼 鈴木 進 |

ネイチャーガイドパパ ネイチャーガイドパパvol.100 年末に2度ほど「風花」が舞い、奥多摩の千米級以上の山々がうっすらと雪化粧したこともありましたが、今までのところ暖冬傾向が強い冬を経過しております。草花丘陵もクリスマス頃までは、紅葉が残っていましたし、ヤブツバキが早々と花を開き、ヒサカキの蕾も一降りあれば咲き始めたそうな素振りであります。畑では冬野菜の育ち過ぎで、農家の人々の腕ぐむ姿が目立つ有り様。我が家の家庭菜園のシュンギクは、例年ですと霜げて収穫できなくなる時期なのが、お陰で霜除け無しで摘み取る端から、新芽を伸ばすので大助かりであります。 さて、老ガイドは観察会や調査活動の合間には、庭師に変身するのであります。手っ甲脚絆に地下足袋を履き、腰には手鋸に剪定鋏、命綱を装着した安全ベルトを締め込むと言う身仕度で、クワやクヌギ、ミズキにメタセコイアなど6mから18mぐらいまでの、庭の周囲の高木を昇り降りして、芯止めや大枝下ろしをするのであります。丘陵地伝いに訪れる野鳥には、自然樹形のままのほうが気に入られるのですが、3年に1度くらいは手を入れて最小限度の管理をしないと、夏場に鬱蒼とし過ぎてしまうのであります。生け垣のように高さや平面を刈り揃えるだけで、あとは隙間のできた所へ最寄りの小枝を誘引すれば、出来上がりと言う作業で足りるものは、さほど難しくはありませんが、庭木として姿を整えるもの、花木に果樹、そしてバラの剪定・整枝ともなれば、それぞれに豊富な経験と技術の熟練を要するものであります。中学生時代、近所にバラ作り名人の方がいらして、栽培の指導をして頂いたことがありました。その折茶飲み話の中で「あんたの心の中にも剪定鋏を持ちなさい。虚弱な枝や徒長枝は株の将来を見据えて、的確に剪定すること。台木の芽掻きも忘れずに。そうすれば品種の特性を遺憾なく発揮した花が咲くものだからね!」という奥義を授かりました。 ところで、東洋のガラパゴスと呼ばれることもある美しい日本の風土と自然を、滅茶苦茶に引っ掻き回し、外来樹を植え込んだ揚げ句に、徒長枝だらけにして放任し、地力を衰えるに任せている「庭師の集団」が、国中に蔓延っているのは憂慮に耐えぬ事態であります。その「親方」ときたひには、「強い剪定をするぞ!するぞ!」と言いながら剪定鋏の使い方すら知らず、手下の庭師が徒長枝だらけの暴れ木に支柱を添え、高価な肥料をせっせと浪費するのを止めさせられないのでありますから…。  さて、バラ作り名人の教えを継承した「中学生」は、選手制度の部活動、流行の芸能活動、健康的ではない嗜好、賭け事娯楽などを、次々と心の剪定鋏で剪去しまくり、一方で読書、山岳や僻地の放浪、自然の探求などの枝葉は繁るに任せ、相似た剪定理念を持つ仲間の集まりを作って、互いに剪去すべき枝、新たな幹として育成すべき新梢などを指摘し合ったものでした。長じてからは利便性や生産性の追及、浪費癖と飽食習慣などの徒長枝を切り戻す作業に勤しむようになったのでありますが、狂気としか言いようのない剪定を繰り返す「親方や職人」が入れ代わり立ち代わりなので、海外の庭師からも呆れられ、次第に相手にもされなくなりつつある有り様。もはや剪定鋏では用が足りず、暴れ木のすべてを切り倒し、根株を引抜く以外手はなさそうであります。 さて、バラ作り名人の教えを継承した「中学生」は、選手制度の部活動、流行の芸能活動、健康的ではない嗜好、賭け事娯楽などを、次々と心の剪定鋏で剪去しまくり、一方で読書、山岳や僻地の放浪、自然の探求などの枝葉は繁るに任せ、相似た剪定理念を持つ仲間の集まりを作って、互いに剪去すべき枝、新たな幹として育成すべき新梢などを指摘し合ったものでした。長じてからは利便性や生産性の追及、浪費癖と飽食習慣などの徒長枝を切り戻す作業に勤しむようになったのでありますが、狂気としか言いようのない剪定を繰り返す「親方や職人」が入れ代わり立ち代わりなので、海外の庭師からも呆れられ、次第に相手にもされなくなりつつある有り様。もはや剪定鋏では用が足りず、暴れ木のすべてを切り倒し、根株を引抜く以外手はなさそうであります。今夜は除夜の鐘を撞きにと言う日の朝、めったに庭には姿を見せないルリビタキの雄が、散り敷くままにしてある落ち葉をめくっては、ミミズを漁っておりました。これは正しく幸せを呼ぶ「青い鳥」の入来ぞ!来年は良い年になるかも…との期待も空しく、年末ジャンボ宝くじははずれであります。もっとも、遠い昔にギャンブル系枝は剪去済ですから、しごく当然の成りゆきではありましょうが…。 秋川の自然に親しむ会 船田 雅男 |

高尾山花だより 高尾山花だよりvol.129 -ソバ- 年末、極上のソバと出会いました。こしが強くつやがあって、口に含むとソバの香りが広がる、何とも言えぬうまいソバでした。学生時代を過ごした第二のふるさと信州の白い花がかがやくソバ畑が、おもわず目に浮かびました。が、これは裏高尾でとれたソバだったのです。こんなソバが地元で採れるなんて思ってもみませんでした。 ソバを育てた人がいて、それを打ち料理した人がいて、暖かく心通いあう友がいる食卓、豊かで幸せなひとときでした。畑を潰して高速道路をつくり遠くの珍しいものを車で運んで食べるより、地元で採れる新鮮で安全なものを食べられる方がいい。私たちの社会は、お金がかかったもののほうが値打ちがある、というおかしな価値観に惑わされて、本当に安心できる暮らしや、ささやかな幸せをたくさん見失わされてしまったのではないでしょうか。  友と囲んだテーブルに置かれた小さな花差しにソバの花が生けてありました。季節外れの咲き残りのその花は、細くたよりなげだけれど、凛としてみずみずしく咲いていました。このソバの花のように、私たちもしたたかに地べたにしがみついて花を咲かせられるといいな、と思いました。 友と囲んだテーブルに置かれた小さな花差しにソバの花が生けてありました。季節外れの咲き残りのその花は、細くたよりなげだけれど、凛としてみずみずしく咲いていました。このソバの花のように、私たちもしたたかに地べたにしがみついて花を咲かせられるといいな、と思いました。昨今のきな臭い状況のなかで、大好きな日本の山河も社会もどうなっていくのだろうかと心配は大きいですが、歴史のなかで生き残るのは恐竜でなくてミミズ、温室の花でなくて雑草なのです。私たちの運動も一時的にはまだまだ困難にぶつかりそうな情勢ですが、世界史の急速な流れを見ていると未来は暗くないと感じます。今年も希望へ向かって道を拓きつつ進んでいきましょう。 奥田さが子 |

| ©高尾山の自然をまもる市民の会 無断使用および複製禁止 all right reserved by "Citizens' Association to Protect Wildlife of Mt.Takao" |