|

2013年 9月号(302号)

むさゝびの声

異常気象があいついだ今年の夏。全国いたるところで猛暑となり、秋田、岩手、島根、山口の一部の地域は、かって経験したことのない局地的な豪雨に見舞われました。その一方、九州南部や西日本太平洋側の一部地域では、極端な少雨でした。気象庁の発表によると、全国927観測点のうち125地点で最高気温を更新し、8月12日には高知県四万十市で国内観測史上最高気温を6年ぶりに更新する41.0℃に達しました。今夏の平均気温は平年より1.06℃高かったとのことです。 (H・良仁) |

仕事と子育ての両立は大変厳しく、子どもの病気や自分自身の体調の崩れ等であこがれだけの都会もその喧噪さに疲れはてました。そんな時に思い出されたのは、紀州の満天の星空や山々でした。幼い長女の手を引いて家族三人、東京で初めて登った山が高尾山でした。30年以上も昔のこと、当時は登山者も少なく、熊野の山を歩いているような、特に裏高尾が故郷の雰囲気にあまりにも似ているのに驚き、感動したことを今でも覚えています。 1979年、子どもたちが四季の変化を肌で感じ、身の回りの自然に興味をもった健康で人の痛みが分かる人間に育って欲しいとの思いから、通勤時間は1時間半以上かかりましたが緑豊かな八王子市に転居しました。以来高尾山が一層身近に感じられる様になりました。 1994年2月、八王子都市計画道路3・3・2号線一般国道20号南バイパス(圏央道高尾山インターチェンジ〜16号バイパス北野町までの9.6km)建設計画が発表されました。自宅の団地近くを通るこの道路問題に関わることになったことで、裏高尾の人々の深い悲しみや苦しみ、悔しさ、怒りを私もまた実感するようになりました。 高尾山天狗裁判の原告になった理由は、 ①私自身の心を癒してくれる高尾山への恩返し ②高尾山から受けている恩恵を未来の人々が享受する権利を守りたい ③自然の豊かな高尾山に2本のトンネルを掘ることは納得出来ない などによります。 八王子ジャンクションの工事が進み、裏高尾の慣れ親しんだ景観は失われてしまいました。特に摺指地域の民家の背後に覆い被さる橋脚は、大地震や事故でも起きたら車が落ちてくるのではないかと思うほど恐ろしく、首都高や圏央道で発生した車の落下事故と重なります。そのうえ大気汚染や騒音・振動が人々を苦しめることになるでしょう。高尾山の生態系にも大きな影響を及ぼすに違いありません。 多くの人々に愛され、親しまれ、教育の場でもある高尾山を都民の宝物として次世代の子ども達に残す事は、私たち大人に課せられた責務ではないかと思います。公正な判断をお願いします。 ** * ** * ** * ** *

傍聴席に座っている私たちは、証人尋問や弁論を一言も聞き漏らすまいと真剣な面持ちで聞き入り、被告側代理人や国や道路公団の関係者に厳しい眼を向けていました。厳しかったのは、寒さが厳しい12月暮れから始まった月2回の最高裁判所門前の早朝8時からの宣伝と書記官への要請行動でした。 8回出された判決は、すべて敗訴となりましたが、結果についての是非は後世の人々の判断に委ねたいと思います。 昨年(2012)7月19日の東京高裁判決は、費用便益分析のずさんさを指摘し、トンネル工事が高尾山の地下水に悪影響を与える可能性を認めました。しかし、国交省は「地下水位の回復は明らか」として、昨年3月末でボーリング孔の連続観測を終了しました。低下した地下水位が工事前の水位に戻るとは考えられません。今春にも妙音谷や祠で水涸れが発生しています。湧水涸れが常態化したら取り返しのつかないことになり、高尾山の植生に大きな影響を与える事になるでしょう。 猛暑と干ばつに見舞われ水不足に悩む地域がある一方で、1時間で100ミリメートルを越す豪雨による土砂災害が頻発する地域があるなど、極端な異常気象が多くなりました。こんな気象が続くことになったらと思うと空恐ろしくなります。高尾山も決して例外ではありません。 私は天狗裁判原告団で会計の仕事に携わってきました。振込用紙の通信欄に書き添えられた一言に、どんなに励まされ勇気づけられたことでしょう。原告や支援の皆さまのご協力で、専門家の意見書や多額な費用がかかる調査などを含め、できることはすべてやり抜くことができました。心から感謝申し上げます。 会計として、何度カンパのお願いをしたことでしょう。いつも気持ちよく応じて下さる方が多いことに驚くばかりでした。ピアノのチャリティコンサートなども数回行いましたが、いつも満席、出演者の暖かいご協力をいただき大成功でした。大変な闘いだったのに、いま思い出すのは楽しかった事ばかりです。これもすべて高尾山のお陰かも知れませんね。 裏高尾町や梅の木平から見る傷だらけの壊された自然、無惨な光景に怒りと悲しみ、悔しさでいっぱいです。高尾山にトンネルは似合わない…と、つくづく思います。

|

金比羅山に第2の危機迫る!

こともあろうことか突如、三和土木は、①神社(建物)の撤去及び土地の明け渡し、②土地を明け渡すまでの期間、土地の使用料として1ヵ月当たり20万円を支払え、と私を被告として裁判に訴えてきました。 金比羅山の自然を守る運動

1985年10月、矢野学園は金比羅山の山頂を30メートル削って学校の造成をしようと、東京都に開発を申請しました。学校造成とはいえ金比羅山の自然破壊を認めるわけにはいかない、私たちは、ただちに、高尾・浅川の自然を守る会を結成して造成反対運動に立ち上がり、東京都や八王子市に対して造成計画の中止要請、陳情、請願などを繰り返しました。また、都内の自然保護団体には、造成反対運動への協力要請を行いました。行政への働きかけを続ける一方で、地元住民の理解を深めるため、講演会、観察会、イベントなどにも積極的に取り組みました。 1990年9月、東京都は17項目の条件を付けましたが開発許可を出してしまいました。私たちは許可条件の一つである3ヵ月毎に都に提出する工事進捗状況報告書を閲覧し、山域内の埋蔵文化財の調査、金比羅山地下の浅川地下壕の安全対策、造成にともなう搬出残土の処理方法などについて許可条件に沿った工事であるかなどの監視を続けました。 矢野学園は、1992年の第7回報告書で、金刀比羅神社の社殿撤去問題及び埋蔵文化財の調査等の解決の見通しがつくまで工事の一時自粛を発表し、1993年5月21日には、計画の断念を八王子市に告げました。 公有地化に向けて八王子市も協力

2009年10月、山域の3分の1を所有する野ロさんが所有地を市に寄贈し、2010年3月には、「緑確保の総合的な方針(案)」に基づき矢野学園の所有地が市の買収確保地に決定しました。これで、高尾・浅川の自然を守る会が以前より提案していた「浅川地区史跡・自然公園」の実現に大きく前進したと思われました。 矢野学園の裏切り

矢野学園の造成計画断念後、八王子市は学園に対して、市として買収計画があることを告げ、万一所有地を売却するような時は必ず市に事前に通告するよう再三要請していたにも拘わらず、今回の暴挙に出たのです。その上、八王子市の斜面緑地保全法に基づいて学園側は、1年に600万円、それを6年間、総額3,600万円もの補助金(市民の税金)を受け取っているのです。バレーボール強豪校の実践高校として全国に名を馳せた学校法人がこのような卑劣な行為をしてよいのでしょうか。 開発阻止の大きな住民運動を

|

安倍政権に「無い袖は振らせない」 2013年7月21日の参議院選挙。戦後3番目に低い52.61%という投票率の低さで、有権者は今後三年間続く可能性がある自民・公明の連立政権を誕生させてしまった。公共事業問題に取り組む者には憂うべき事態だが、好転させるより他はない。 前時代的発想の国土強靭化

第一回は宇都宮浄人・関西大学経済学部経済学科教授を講師に「マクロ経済政策は日本を救うか? ―経済学の基礎から考える」、 第二回は相川俊英さん(ジャーナリスト)の「先進自治体の実践に学ぶ「選択と集中」」、 第三回は湯浅誠さん(反貧困ネットワーク事務局長、NPO 法人自立生活サポートセンター・もやい理事、元内閣府参与)らによる「税金の使い方―開発型公共事業か、ヒューマンサービスへの公共投資か」をテーマに開催した。 そして、6月13日の参議院選挙直前緊急集会「国土強靭化が日本を壊す」では被災地から畠山信さん(NPO法人森は海の恋人副理事長)を迎えて「巨大防潮堤計画は被災地住民を幸福にするか」などの報告に耳を傾けた。いわば、税金の使い方はこれでよいのかという問いかけである。

|

|

©高尾山の自然をまもる市民の会 無断使用および複製禁止 all right reserved by "Citizens' Association to Protect Wildlife of Mt.Takao" |

2013年 8月号(301号)

むさゝびの声

▼6月22日、ユネスコ世界遺産委員会は、「富士山」および「三保松原」の世界文化遺産登録を決めました。すでにオーバーユースの富士山に、さらに登山客が押し寄せます。垂れ流されるし尿、産業廃棄物の森林違法投棄、ひき殺される動物、汚される大気、涸渇する地下水…、課題を未解決のまま世界遺産登録を急ぎました。 ▼富士山は、神々や仙人の遊ぶ地であり、山林修行の場でもあった(中略)富士山は人々の深い信仰心に支えられて、その清浄な景観美を保ってきたのである(川村晃生『壊れゆく景観』慶應義塾大学出版会)。その富士山の広大な裾野、山梨側に4600haの北富士演習場、8800ha本州最大の東富士演習場があり、砲声が絶えまなく響きます。さらに、山梨側の富士スバルラインと静岡側の富士スカイラインは大量の車を五合目まで運び、富士山周辺で年間3000万人の観光客を呼び込みます。五合目付近に林立する売店と駐車場は、日本一の名山の名をおとしめます。 ▼これ以上、富士山の貴重な自然を壊さないでください。富士山は軍事演習の場ではなく、観光資源でもありません。富士山に軍事演習場と自動車道路は似合いません。世界遺産に相応しい富士山であってほしいと願わざるをえません。 (H・良仁) |

2004年7月24日

川俣 浩子

初沢川は高尾山のシモバシラの群生が見られる南尾根の東面が源です。 案内川は高尾山の東面と南面から水を集め、その一流はびわ滝の上の6号路あたりが源です。その流れは甲州街道沿いに、カタクリとヤマブキソウの群落のある梅ノ木平を経て、その先の泰光寺山から発している入沢川と、その西の中沢川を加え、神奈川県の大垂水峠に源を発しています。 小仏川は高尾山の4号路の吊橋付近を源とし、イワタバコの群生する蛇滝のある行の沢、城山の東面から流れ出、入口にカツラ林があり、タカオスミレなどのスミレ類や野草類の豊かな日影沢、景信山の東面と北高尾尾根とに囲まれた谷から水を集め、小下沢を加え、その本流は小仏峠東面から流れ出ています。 高尾山に穴を開けたら水源が断たれ、取り返しがつかなくなります。 何としても高尾山には傷を付けないで下さい。お願いします。

|

リニア新幹線をめぐる状況と今日の課題

会社にいたころは2次電池、太陽電池関連部材など扱っていた。定年退職した後、東北大震災と深刻な原発事故を見て自分もなにかできることはないかと考え、原発に代わる自然エネルギーの普及について講演活動などをしていた。そのうち私の住む相模原市橋本にリニア新幹線が通るという話が持ち上がり、いろいろと調べてみたらなかなか大変な問題だとわかってきた。 はじめに 環境への影響、乗客の安全性

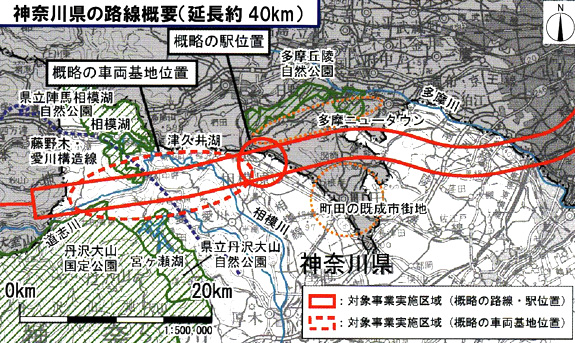

昨年初め黒岩神奈川県知事と加山相模原市長は、橋本駅南側に位置する相原高校跡地に中間駅を誘致したいとの発言が記者会見であった。 JR東海の資料によると地下中間駅は最大幅50m、長さ約1kmで露天掘りとされており、人口密集地帯である橋本駅周辺で工事が始まるとその上に居住する住民はもとより、その周辺の住民にも重大な影響を及ぼすことが考えられる。駅の候補地とされている相原高校は大正11(1922)年、地元の篤志家が地域の農業後継者育成のため、高校の土地を提供して設立された伝統ある高校であり、橋本駅周辺に残る貴重な緑地帯でもある。  2)旧津久井郡への車両基地建設 相模原市には中間駅のみならず旧津久井郡に車両基地が建設されることとなっている。面積は約50haで、長さ2.5km、最大幅250mとなっている。建設が予定されているのは相模川から山梨の県境に至る広い地域であるが、この範囲には「丹沢大山国定公園」、「県立陣馬相模湖自然公園」をはじめ多くの自然保護区が存在し、またリニア新幹線の通過予定地のそばを流れる道志川は横浜水道の水源であり、その周辺の森林は「横浜市有道志水源かん養林」として保護されている。大規模な車両基地建設工事はこういった環境の破壊につながらないか大いに懸念される。

トンネル内の列車火災事故は、1972年の北陸トンネル火災事故をはじめ、重大な結果となる場合が多く、全体の8割がトンネルというリニア中央新幹線は十分な対策が必要である。リニア新幹線のトンネルには喚気のための縦坑があり、事故の場合はそこから脱出することになっているが事故現場から数kmトンネル内を移動してさらに40m縦坑内を昇らなくてはならない。 また品川から名古屋までの中央新幹線のルートには多くの活断層が存在し、リニア新幹線はその大部分をトンネルで通過することとなり、活断層が動いた場合、重大事故につながる危険性がある。 4)自治体の負担費用と経済波及効果 橋本駅周辺に中間駅を誘致した場合の用地・補償費として神奈川県より委託されて報告書を作成した三菱総研は、相原高校とその南側の高圧線の移設対策が必要であると分析している。 この費用として、相原高校の移転のための用地購入・建設費として約200億円、駅南にある高圧電線の移設費として約100億円、駅舎および駅前広場を含む周辺整備の費用として176億円などとしている。すなわち地下中間駅本体の建設費負担はないとしてもそれ以外に約500億円、あるいはそれ以上の自治体負担となる可能性がある。 このような場合に、それに見合うだけの地元振興の効果があるだろうか。「建設促進神奈川県期成同盟会」のパンフレットには「神奈川県駅設置がもたらす経済波及効果」として従業者数が年間12,000人増加、県内地域の生産額の増加が年間3,200億円という数字が引用されている。 この通りだとすれば、景気の低迷している今日、たいへん結構なことであるが、前提条件である「1時間に5本の停車」というのは、三菱総研があくまで仮定の条件として用いた内容であり、これをいかにも実現可能な話としてそのままパンフレットに記載したにすぎない。 消費電力と採算性

東海道新幹線の乗客数ここ数年は頭打ちとなって増加していない。今後少子化により人口減少が予想されている中、膨大なお金をかけて輸送力を増強する必要はない。内閣府の統計では、2010年の人口は1億2,700万人であるが、大阪までの開業を予定している2045年には1億人に減少する。さらに新幹線をよく利用すると思われる15歳から64歳までの年齢構成でみると、2010年の8,100万人から2045年には6,500万人へと2/3に減少してしまう。現在でも東海道新幹線の平均乗車率は7割前後である。9兆円ものお金をかけて輸送力を2倍にする必要性が本当にあるのか疑問である。 4)本当に時間短縮につながるか 名古屋、大阪までの移動時間の短縮というが、従来の新幹線と相互乗り入れが出来るわけではなく、従来の路線からリニア新幹線への乗り換え時間などを考慮すると本当に時間短縮になるか疑問である。 例えば筆者の在住する相模原市では、橋本に中間駅ができたとしても新横浜駅を使用している横浜、川崎方面の利用者から見ると、新横浜駅から橋本駅まで横浜線で30分以上かかり、さらに橋本での乗り換え時間が必要となる。橋本から名古屋までは各駅停車のリニア新幹線で60分かかる。そのため新横浜から名古屋までで少なくとも90分以上かかってしまう。現在は新横浜から名古屋まで「のぞみ」であれば84分で移動できる。リニア新幹線を利用する時間的メリットはない。 これからの取り組み |

意見陳述 2012年12月7日

佐賀地方裁判所

私たち公害に取り組んできた弁護士にとって、3月11日の福島原発爆発事故は痛恨の極みでした。爆発のテレビを見た私は、何故この爆発をとめることができなかったのか、何故本気で原発を日本から無くそうと取り組みをしてこなかったのか、無念の思いがこみ上げてきました。 私たちは、公害闘争の経験から、原発の危険性を充分理解していました。その危険性をごまかす国と加害企業のこれまでのだましのテクニックも知っていました。 国・加害企業は、これまで水俣病のような重大な被害が発生すると、その原因究明を徹底して妨害し、できうる限り原因を隠蔽しようとしてきました。被害の実態についても同様で、できうる限り被害の全体が明らかになることを妨げ、被害の実態を隠し小さく見せてきました。そのため、水俣病では、公式発見と言われる1956年以降すでに50年を経過しましたが、まだ被害者は発生し続け、被害の全容は明らかになっていません。今、福島原発が全く同じ道をたどっています。国、東電が現在行なっていることは、水俣で既にかつて行なわれたことなのです。私たち水俣病問題に取り組んでいる者にとってはすでに見た光景なのです。 私たち公害に取り組んできた弁護士は、福島原発事故の悲劇を二度と繰り返してはならない、そのために私たちの総力を挙げて、原発を日本からなくす取り組みをしようと決意し、この裁判も提訴されています。 私は裁判所にも問いたいと思います。

裁判所、御庁は何故このようなことが起きたとお考えですか。私たちはこの法廷では、二度とこのような誤った判断が示されることになるような訴訟進行をしてはならない、と決意しています。 その立場から強調したいのは、いわゆる安全神話、あるいは「想定外」という言葉がけっして、原発においてだけでばらまかれている考えではなく、実は国民が被害を受けている公害、労災の問題でも全く同様に、安全神話がばらまかれ、まかりとおっているのだということです。 例えば、原発の再稼働を許していいか、と問われた時、実は原発だけではなく、他の分野の危険だと考えられる施設の建設の是非の場合でも、国、企業の答えは決まっています。すなわち安全だと考えられる基準を作って、その基準を満たせば、それはすなわち安全な施設であり、再稼働や建設を認めなければならない、と例外なく答えます。安全とは国が作った基準を守ることだ、という考えです。日本の裁判所もそう考えて国の基準が当然に正しいという前提に無条件にたってその基準に適合しているか否かを判断しているのだと思います。しかし、水俣病をはじめとする公害被害は、実はこの考えが根本から間違っていた、ということから発生しているのです。 水俣病は、加害企業チッソが国の基準に違反した操業をした結果、5万人を超える大変な被害を発生させたのでしょうか。決してそうではありません。実は水俣病の原因となった排水は、当時の危険な排水の排水基準を守っていました。けっして流してはいけない工場排水を基準に反して流したのではありません。それどころか、チッソの排水は、当時の飲料水として使用していいという国の基準にも合致していました。チッソの排水は、国の基準では飲料水として使用が許される「きれいな水」だったのです。同じことは九州におけるもう一つの大きな公害事件、カネミ油症事件でくりかえされます。すなわちカネミ油症事件は原因物質PCBがカネミ油に混入したことによって起きた被害ですが、それでは発生当時、PCBが混入した油は食品として販売してはならないという基準が存していたのでしょうか。そんな基準はありませんでした。PCBを混入させた油は、国の食品の安全な基準に違反して販売されたのではありません。そして被害が発生すると、水俣病でも、カネミ油症でも、国と加害企業は被害が発生するなど「全く想定できなかった」と平然と主張したのです。日本で発生した他の公害事件でも同じです。国の基準に違反した操業によって被害が発生したのであれば、すぐに操業を止めることは可能です。しかし、表面上は国の基準に違反していないから、国も加害企業も操業を止めようとはせず被害は拡大し続ける、ということが、これまでの公害裁判であくことなくくり返された歴史なのです。 カネミ油症事件では、私たちは国の責任を、最初は「食品の安全の調査義務違反」と考えましたが、それが誤っていることに気付き、危険性がわかりきっている、PCBの使用を国が許したこと自体が悪い、と主張をかえました。私たちの主張変更後、国はPCBの全面使用禁止にふみきり、日本全国でPCBは使用できなくなりました。 私たちは、この国の全面使用禁止の判断は極めて正しいと考えています。まさに、原発事故もそう判断され、全面的に操業を止めるべきなのは自明ではありませんか。 原発はひとたび事故を起こせば、回復不可能な甚大な被害をもたらすことが、実証されてしまいました。わずか一つの孤島の所有問題などとは比べるべくもない、福島県の広大な居住地や農地、山林が汚染され、国土として使用することが半永久的に不可能となっています。故郷を奪われ、生活を奪われ、各地に離散した多くの人々が、原状回復を求めていますが、その願いはいったいいつかなえられるのでしょうか。失われた国土はいつ回復できるのでしょうか。国、加害企業は、それを実現する決意など全く持っていない対応です。 私たちはこの法廷において、福島原発事故は、日本の誤った原発政策の推進の結果として起こるべくして起こった事故であり、それは日本国内全ての原発においても全く同様に起こりえることなのだ、ということを明らかにしたいと考えています。

例えば、ごく身近な例として、私は遊覧飛行を営業している会社の事件をしていますが、テロ犯がその遊覧飛行の客を装い、飛行中にヘリコプターを占拠して、爆薬を多量に持って玄海原発に突入を命じて施設を爆破するなど、極めて容易に実行できると確信しています。その防止は極めて困難だと思います。 しかし、それ以上に本当に私たちが考えなければならないのは、原発が爆発事故を起こすか否かを論ずる以前に、現在すでに存在しているいわゆる「原発村」と称される利権構造が確立され、原発が立地している地域を支配し、多くの利潤を上げ続けているという事実です。私たちは、このような原発及びそれを取り巻く原発村利権構造が存在すること自体が、地域の民主主義を破壊し、住民の人格権を侵害している、と考えています。福島原発事故の悲劇を二度と繰り返さないために取るべき道はただ一つだと確信しています。原発をなくすことです。私たちは、この審理においてそのことを明らかにしたいと考えています。 国の基準を守れば安全だ、という論理は福島原発事故によって完全に破綻しています。この考え方を支持し、それに従って原発を容認した判決も全く同様に破綻しています。真に私たちの生命を守るためにはどうあるべきなのか、この法廷は従来の裁判例にとらわれない審理が求められているのだということを強調し、さらに続いてそう代理人主張する事実を踏まえて裁判所が適切に審理を進められるよう切望します。

|

|

©高尾山の自然をまもる市民の会 無断使用および複製禁止 all right reserved by "Citizens' Association to Protect Wildlife of Mt.Takao" |

2013年 7月号(300号)

むさゝびの声

▼宮城県石巻市の白浜地区、15mを超える津波が襲ったなど想像すらできない穏やかな海、白い砂浜を緑の山々が囲む景勝地です。震災前、子どもたちが海水浴を楽しみ地引き網を引きました。がらんとした空き地に数ヵ所、赤と白の縞模様の板が台形状に組まれています。「震災前に44戸あった集落は全滅しました。あの台形の大きさが高さ8.4m、幅30mの防潮堤の大きさを示しています。防潮堤の背後に人は住みません」。案内人の豊沢幸四郎さんは、常軌を逸した復興計画を告発します。石巻市の担当職員は地権者に、土地譲渡の印をつけと迫りました。拒否したのは、「りあすの森」代表の熊谷さん一人でした。 ▼高尾山で経験した28年の活動を紹介し、参加者と交流しました。懇親会では適度にアルコールが入り、北上川河口の漁師さんからいただいた大振りのふっくらした焼きガキに舌鼓を打ちます。白浜の美しい景観を残したい、震災復興は地域住民との合意で進めなければ、復興財源は国民の大切な税金、など参加者は口々に想いのたけを語り合いました。このメンバーが核になって、白浜の保全運動は広がることでしょう。 (H・良仁) |

東京高等裁判所 御中

2009年10月9日

私は、絵を描くことを趣味としています。 10年ほど前に、私が描いた絵のコピーを添付しますので、見てください。 これは、南浅川インターチェンジ着工前の風景です。 比較のために、現在、工事が進んだ、同じ地点の写真も添付します。 背景の山の稜線は同じであることがわかると思います。 今、工事現場となっている場所には、かつて、数軒の農家と田畑がある「込縄」という集落がありました。殺生禁断の山、高尾山の南側山麓に当たるこの土地は、バス停がポツンとあって、清流が傍らを流れ、空には鳥が舞う、のどかな山村風景を見せていました。私は、この風景をとても気に入っていました。その集落が秋の紅葉に染まったときの様子を、私のつたない筆で書き留めたのが、添付の絵です。 この絵を見ると、自分がスケッチをしていたときの情景、日差しや風、空気の感触、集落の人との交流などが、私の中にまざまざと蘇ってきます。 しかし、集落の人達は、全て立ち退きを余儀なくされ、先祖伝来の土地を離れました。集落が一つ、丸ごと消されてしまったのです。 写真のとおり、現在の同じ場所は、鉄とコンクリートの固まりに覆い尽くされています。 工事によって分断された街道沿いの集落は、そこに通うバスの本数も減らされてしまいました。1日3本しかバスが通らないのでは、高齢者が医者に通うにも難儀する有様です。 地元の住民を犠牲にして、誰の利便なのか? と、憤りの気持ちが湧きます。

その高尾山を串刺しにするような巨大なトンネルを開け、自然の営みと景観を潰してしまう道路計画があることを知り、悲痛な思いでトラスト運動に参加しました。 この高尾山トンネルが計画されたのは、25年も前のことです。当時は、それこそ、行け行けどんどんという感じで、国を挙げて、大型開発を進めていた時代でした。開発するのがいいことだ、と単純に信じている国民が多かったと思います。そういう時代でした。 そういう世論の中で、自分が高尾山トンネルに反対するのは地元のエゴではないか、と、正直、考えたこともありました。 その一方で、前述した込縄の集落が、消えてしまう様も見てきました。今また、裏高尾の集落の人達が、静かな住環境を壊され、それまでの人間関係を破壊される様を思いやると、そうした人達の権利が簡単に奪われていいのか、という思いもまた、強く湧いてきます。 私の郷里は、既に、過疎の町で、山の上の方にあった集落は、高齢化などで維持できなくなり、だんだんと麓の方に移ってきました。働き口がないから、若い人は村から出ていくしかなく、学校も閉校になりました。自治体として存立していくことさえ難しくなり、来年には、長野市に吸収合併されるそうです。 高速道路は、一山向こうに更埴インターができました。その影響で、私の故郷には、観光バスも滅多に通らないようになってしまいました。 高速道路が、大きな拠点の町同士を結ぶのはいいけれど、その中間にある、中小規模の町は、高速道路によって、素通りされるだけになり、ますます寂れていくように感じます。通過される町にとって、高速道路は何の恩恵を与えないのではないでしょうか。 かつて、街道に添って、宿場町などとして栄えた町も、街道が使われなくなると寂れてしまいます。今の自動車網は、昔のようにたくさんの「宿場町」を必要としません。一本の高速道路が、大量の、使われなくなる道、立ち止まってもらえない町、を生み出すのは、歴史的に見ても、必定です。 産業構造というのは、時代と共に変わります。大量生産で、物流も拡大の一途、という時代は終わったように思います。付加価値の高い、質のよいものを、必要なだけ生産し、大事に使う時代に変わってきています。遠く離れた土地の食材を、無理をして高いコストをかけて運ぶより、地元の産物を地元で消費すれば、安く安全でおいしい食物を手に入れることができるということも、だんだん浸透してきていると感じます。人口は減少傾向です。高齢者も増えています。大都市集中型の道路網から、都会に住んでいる入も田舎に住んでいる入も、一様に恩恵に与れる、きめ細かい道路整備を目指すよう、そろそろ、国全体の方針を転換すべきではないのでしょうか。 昨今の、高速料金一律1000円とか、無料化とかいう政策は、目的地に行くことだけを助長するでしょう。私の思いとは逆行するようで、残念に思っています。

|

リニア新幹線と日本の公共事業

橋本さんは、圏央道反対運動の歴史を振り返りながら、なぜ28年の長きにわたって戦うことができたのか? について貴重な経験を話されました。 1984年8月、八王子市の裏高尾住民にとって寝耳に水の圏央道計画が発表されました。わずか3ヵ月後、町会ぐるみで裏高尾圏央道反対同盟を結成し戦いに立ち上がります。事務局長を務めた峰尾幸友さん(故人)は県立相原高校の教師でしたが、その相原高校が今、リニア新幹線の中間駅建設予定地として移転する方向が打ち出されています。 1988年1月の八王子市長選挙で、橋本さんは圏央道建設反対を訴えた山田和也候補を支援しました。得票率45%の接戦でしたが惜敗します。選挙後の1988年6月、国定公園・高尾山を串刺しにする圏央道計画を中止させようと、「高尾山の自然をまもる市民の会」を結成。初代事務局長は、山田和也さん(元TBSのディレクター)で、今は、橋本さんが事務局長を務めています。 毎年夏にはジャンクション予定地の梅林で、「高尾山にトンネルは掘らせない!」の集会を開き、天狗神輿を担いで八王子駅までの10kmを行進し市民にアピール。クラシックコンサートやロックコンサートを開催して若い人たちにも訴えました。 1995年頃から高齢化で土地買収に応じる地権者も出始めます。「高尾山にトンネルを掘らせない」百万人国会請願署名を始めますが、他に有効な手だてはありません。最後の手段として訴訟を起します。勝訴は難しいにしても、マスコミに取り上げてもらうことで、高尾山の自然を守ることの大切さを国民に訴えようとしました。2000年10月25日、東京地方裁判所八王子支部に圏央道工事の差し止めを求める民事訴訟を提起します。「高尾山天狗裁判」の訴状のまえがきに、絵と散文が挿入されていることを天声人語が報じました。12年に及ぶ裁判は、2012年7月19日の東京高裁敗訴をうけて上告せずに集結させました。 裁判は勝つことだけが目的ではありません。11人の第一線の研究者が法廷で圏央道の問題点を徹底的に追及しました。裁判官を説得して現地に引っ張り出しました。判決は圏央道の公益性を主張する国を勝たせましたが、アセスメントの違法性や事後検証できない費用便益分析のずさんさを厳しく指摘しました。それでも住民たちの主張を認めなかった最大の理由は、司法が超えられない「行政の裁量権」の壁にあります。 橋本さんは、全国の海・川・干潟などで住民が勝訴した訴訟にも言及し、公共事業の名のもとに多くの自然や住民の生活が壊されるのを止めさせようと戦っている全国の仲間と一緒に、リニア新幹線もストップさせていきましょう! と話され、メディアへの投稿や署名活動など頑張ってほしいとエールを送られました。

|

時代錯誤の

環境アセスも都市計画案の意見聴取も、いわば単なるアリバイ作りに等しく、当初誇らしげにPI方式を採ると言っていた国交省の態度も、打って変わってその片鱗さえ残さず、住民の意見を汲み上げることなどまったく埒外に置かれてしまっている。住民の意見は、単に聞くにとどまったと言っていいだろう。 そうした状況のもと、計画は一歩一歩着実に段階を踏んで進められていき、ついに今年の1月28日、山梨県都市計画審議会がいっさい異論のないまま、建設が妥当との結論を下した。いよいよ都市計画決定が間近に迫っている。 本道路計画は、国家財政や県財政の厖大な赤字や、すでに始まっている人口減少(この道路の完成予定は2030年。厚労省は2040年時点で、県人口が現在の86万人から66万人に減少すると推計)、環境重視型社会への移行に逆らう自然破壊など、多くの問題を抱えている。それにもかかわらず、まったく異論のないまま「建設が妥当」との結論とは、何たる戯言と非難しても余りあるが、それこそまことに見識を欠いた御用審議会として面目躍如というべきであろう。笹子トンネルの崩落事故で分かるように、今後は既設道路のメンテナンスに多額の費用がかかることになり、もはや新設道路など無用の長物以外何ものでもない。 この道路は、いずれ不良債権となって未来世代に伸しかかっていくにちがいないが、私たちはそうした無分別な道路行政と、これから本格的な闘いに突入することになる。大方のご支援を願う次第である。 2013年4月

|

鉄道を走る「汽車の音」はその頃、近隣に住む人々にとっては、まさに「近代を象徴する音」。遅野井の地点からも、武蔵野の原野を駆け抜けるその力強い音が、はっきりと聴き取れたものと思われる。 同じ音を、多感な少年時代に、池のそばの田圃や畑で働く人たちよりずっとそばで日々耳にするようになったのは、現在の西荻窪駅近くの農家の長男として生まれた内田秀五郎。明治40年、全国最年少で井荻村の村長となった彼こそが、現在の善福寺池と公園誕生の鍵をにぎる人物である。 * 内田が村長になった頃、井荻村はまだ、完全な農村だった。そうしたなかで、井荻村を含む東京西郊の農地の住宅地化を見抜いていた彼は、中央線の荻窪駅と吉祥寺駅の間に、新しい駅を誘致する運動を始めた。土地提供に反対する地主たちもいたが、自らの私財も投じた内田は、熱心に彼等の説得に当たり、大正11年、西荻窪の駅が無事開設した。 長年、通過するだけだった汽車の音が、自分の村に停車し、そこから発車する音になったとき、内田の感動もひとしおだったことだろう。

「車」と言えば、大八車だった時代に、狭い農道を広げ、碁盤の目上に敷き直すのは、文字通りの大事業だった。幾多の困難を克服しながら、1933(昭和8)年までに、井荻村の全村土地区画整理事業も遂に完成。杉並区の中でも現在、旧井荻村地域には他にはない整然とした佇まいがあるのはまさに、このおかげである。 * このようにして井荻村に良好な住宅地を準備した内田はさらに、池周辺の土地が私有地のままでは、やがて市街地化の波に飲み込まれてしまい、貴重な環境を将来に残すことができないことを予測した。

その初代会長となった内田は、風致地区の中核として、もともとあった池(現在の「上池」)を広げると共に、池の南側に広がる田圃と湿原だった土地を「下池」として造成。風致協会の会員、即ち現在公園になっている土地の元地主たちを中心とする仲間たちと、何度も会合をもち、桜や柳、紅葉などの樹木選び、皆で力を合わせ、池の畔に植えるなどして、公園の整備運営に当たった。 昭和16年、太平洋戦争に突入すると、風致地区取締規定は停止。公園がしばらく荒れ放題となる等の危機も乗り越えた。昭和32年、東京都市計画公園として決定された善福寺公園は、昭和36年6月、都立公園として正式に開園した。 式典の主賓はやはり、当時まだ健在でいらした内田秀五郎翁! そのとき、彼の身体のなかには、どのような池の音風景が、どのような井荻村の音風景が広がっていたのだろう。

|

|

©高尾山の自然をまもる市民の会 無断使用および複製禁止 all right reserved by "Citizens' Association to Protect Wildlife of Mt.Takao" |