スーパー堤防是非問う

江戸川 区画整理住民訴訟あす判決

2013.12.11. 朝日新聞

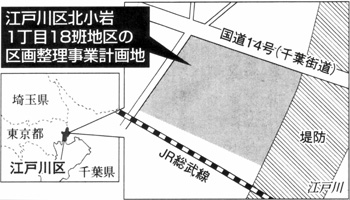

江戸川沿いで国が進めるスーパー堤防事業に伴い、江戸川区が進める土地区画整理事業の取り消しを求めた住民訴訟の判決が12日、東京地裁で言い渡される。この地区で事業がスタートして約7年。「ムダな公共事業」として民主党政権で「廃止」されたスーパー堤防は、自民党政権で復活し、区画整理と一緒に進められる。住民は巨大公共事業に翻弄され続けている。 江戸川沿いで国が進めるスーパー堤防事業に伴い、江戸川区が進める土地区画整理事業の取り消しを求めた住民訴訟の判決が12日、東京地裁で言い渡される。この地区で事業がスタートして約7年。「ムダな公共事業」として民主党政権で「廃止」されたスーパー堤防は、自民党政権で復活し、区画整理と一緒に進められる。住民は巨大公共事業に翻弄され続けている。

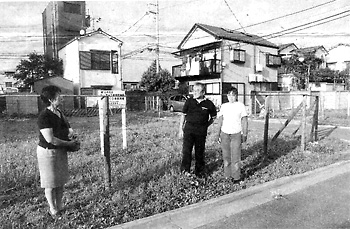

11月上旬のある日。事業に反対する宮坂美香さん(52)の自宅に、近所の男性が訪れた。事業に伴う一時移転のあいさつだった。宮坂さんの夫の幼なじみでもある男性は、思い出話をしながら涙を流した。「なんでこんなことになっちゃったんだろうな」

北小岩1丁目の事業対象地では住宅の取り壊しが進む |

隣近所の住宅取り壊し工事で宮坂さん宅の塀が壊され、ネットが張られている |

「妻に肩を借りて階段も上った」と、救急車で運ばれた時の様子を語る椎名さん |

江戸川区北小岩1丁目の一部約1.4ヘクタールに、多くが木造の築30年以上という93棟が密集する。域内の道路の9割は幅4メートル未満。区と国の事業では、この地区を一度更地にして盛り土をし、その上に新たな街を造り直す。事業費約47億円のうち国が約26億円、区が約21億円を負担する。

宮坂さんは「何のための事業かまったくわからない」と憤る。この地区は戦後、一度も浸水したことがない。高齢者が多く、工事期間の3年近くにわたる一時移転に大きな負担がかかる。補償費だけでは元の規模の自宅再建はできない。

「高齢者を泣かせ、コミュニティーを破壊し、上地を奪って盛り土の上に『住んでもいいよ』と。そんなことが許されるのか」

事業の必要性を訴える住民もいる。椎名昭一さん(64)は「移転するのは大変。でも、子どもの世代に安全な街を残すためなら我慢できる」と話す。

約2年前、夜中に急にめまいと吐き気に襲われた。呼んだ救急車が来ない。地区内に車で入れる道路は1本しかない。地区の出口に救急車に来てもらい、妻に肩を借りて約100メートル歩いた。

椎名さんは「道路がせまく家が密集する街のために、誰かが命を落とすかもしれない。事業で消防や救急の課題も解決される」と思っている。

◇

区は今年7月、住居の取り壊しと立ち退きの期限を12月16日にすると住民に通知した。判決の4日後だ。

判決を前に、8割以上の地権者が事業に協力する趣旨の契約を区と結んだ。小さな住宅地では日中、建物心取り壊し工事が続く。

宮坂さんは今秋、心労が重なり、軽い脳梗塞の症状で倒れた。「もう心も体もガタガタ。これ以上闘い続ける気力が持つかどうか」とこぼす。

椎名さんは「多くの住民がもう家を取り壊した。スケジュール通りに工事が進まないと、負担がさらに大きくなる」と訴える。

原告が裁判で問うているのは、巨額の費用をかけるスーパー堤防の有効性の問題だ。今回の事業対象地は水害の危険性が高くないにもかかわらず、スーパー堤防化を進めていると指摘。また、民主党政権下で事業が廃止になったことで必要になる都市計画決定の変更を区がしていなかったことが違法だと訴えている。

そのほか、区の土地区画整理事業の問題点として ①盛り上の上に住宅を建てることの危険性 ②移転などで住民に多大の負担を強いる ③戸別訪問を重ねる区の強引な住民合意の取りつけ方、などを指摘した。

区側は「この土地区画整理事業計画が決定した段階では、スーパー堤防との共同実施は前提とされていなかった」と反論。そのため、スーパー堤防の有効性などについては訴訟の争点にはならないと訴える。区画整理については原告側の指摘を認めず、密集市街地としての課題を解決するために必要だとしている。(山岸玲)

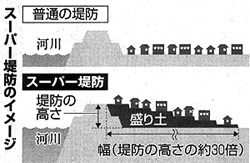

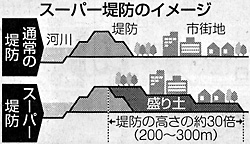

スーパー堤防(高規格堤防)は幅が高さの約30倍あり、国などが「200年に一度の洪水でも決壊しない」とする「究極の堤防」だ。江戸川区は区域の約7割が満潮時、海面より低い「ゼロメートル地帯」。水が堤防を越えても、緩やかに流れるため、被害を最小限に抑えるという。

整備のため大規模な住宅移転が必要になるが、再開発の区画整理を堤防とセットで行えば、事業費のほぼ半分を国が負担する。

今回の対象地を含む北小岩地区では、2004年ごろから区が堤防建設に伴う区画整理事業の打診を始めたが、住民の反発から進んでいない。

スーパー堤防は10年、民主党政権で「廃止」になった。だが「建設促進」を公約にした自民党政権になり、国と区は今年5月に協定を結び、再び事業が動き出した。

退去迫る区に再質問

東京・江戸川スーパー堤防

市民団体が提出

2013.11.13 しんぶん赤旗

江戸川区(手前右側)に再公開質問をする住民ら=8日、東京都江戸川区 |

東京都江戸川区が国のスーパー堤防事業と一体で進めている北小岩一丁目東部の「区画整理事業」で同地区内の住民に12月16日までの立ち退き・住居撤去を求めていることについて8日、市民団体が同区に再公開質問書を提出しました。区側は、2週間(11月22日)以内の回答を約束しました。

再質問は公共事業の見直しを求めている公共事業改革市民会議が、9月の公開質問への区長の回答(10月16日)が「立ち退きを迫られている地元住民の苦悩に答えるものになっていない」として行いました。

再質問では、①高齢者に3年以上の移転を強いるのは過酷 ②同様の事例で実際に戻ってきた割合は5割以下(同会調査)−などとして住民の今後の生活について回答を求めています。

区の計画は、同地域の全住民をいったんすべて退去させ更地にしたうえで、盛り土をし、整備するもの。全88世帯中すでに4分の1の世帯が立ち退きを余儀なくされていますが、区は残り全世帯にも立ち退きを迫る通知などを送りつけています。

同会の橋本良仁代表は「全国を見ても、このような事例を私は知らない。ここまで住民を追い込む区のやり方は常軌を逸している。12月16日の立ち退き期限は止めて、合意形成に向けた協議の場をつくってほしい」と強調しました。日本共産党のセバタ勇区議が同席しました。

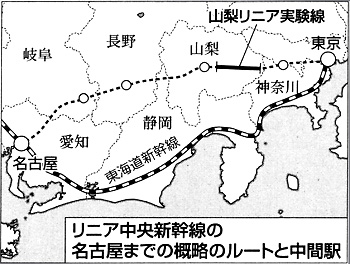

リニア新幹線計画

沿線住民は寝耳に水

このまま進めるのか

2013.10.17. しんぶん赤旗

リニア中央新幹線の2014年度着工を予定するJR東海は9月、環境影響評価(アセスメント)の準備書を発表し、各地で報告会を開いています(18日まで)。まちづくりの観点からリニア計画に警鐘を鳴らしている神奈川県の相模原自治体問題研究会の小畑一代表(75)に、計画の問題点を聞きました。

相模原自治体問題研究会 相模原自治体問題研究会

小畑 一 代表に聞く

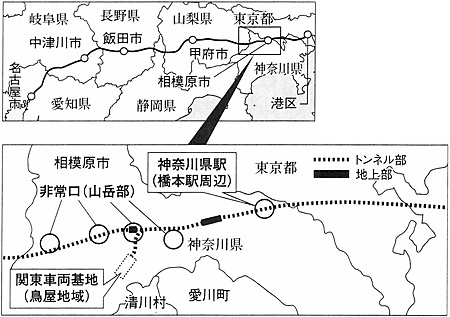

今回の準備書で、リニア新幹線の詳細な走行ルートが明らかになりました。地下駅は、橋本駅南口の相原高校周辺とされました。

立ち退き迫る

同地では、着工後12年にわたり開削工事が行われることになり、幅50メートル、延長1キロメートルの範囲の居住者や商店などが立ち退きを迫られることになります。 同地では、着工後12年にわたり開削工事が行われることになり、幅50メートル、延長1キロメートルの範囲の居住者や商店などが立ち退きを迫られることになります。

関東車両基地は、旧津久井町の、宮ケ瀬湖近い鳥屋地区が指定されました。

約2000人の地区住民にとって全く寝耳の水の話です。橋本駅から西に向かう本線の沿線住民は、地下30メートルに毎時往復10本のリニアが走るトンネルの上に住むことになります。

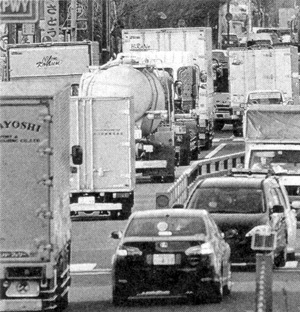

火災などの際、乗客を地下から救出するための「非常口」を4ヵ所と変電所も置くと言っています。駅、車両基地、非常口に接続する県・市道には、土砂の搬出などトラックによる渋滞や交通事故、大気汚染・騒音などが、多発する恐れがあります。いずれも住民が希望した覚えはありません。

人口が本格的な減少期に入り、少子高齢化が進むなか、東京—大阪間に2本の新幹線が必要とは思えないし、東海道が地震で危ないのでバイパスが必要というのなら、現在工事中の北陸新幹線を使えばいいのではないでしょうか?

相模原市は、リニアの駅の効果で、人と企業の集まる、「広域交流拠点」になるといっていますが、これは期待薄です。

県や市は、新橋本駅に1日5本止まると宣伝していましたが、JRの「準備書」は、1日の乗降客は1日最大1万人(現在の橋本駅は約20万人)でしかないと、認めています。これは、どうみても1時間1本のレベルです。

過大な経済波及効果を期待しない方が賢明と思いますが、市の報告書では、広域交流拠点構築のため、2070億円の施設建設が必要だとし、計画づくりを進めています。市の財政が破たんするのは明らかです。

五輪に乗じて

2020年の東京オリンピックが決まったのに乗じて、政府は、大阪まで同時開業にし、その費用は国が負担すると言い出しているようですが、これは、国民が矛盾に気が付く前に一気に既成事実を作り上げてしまおうということでしょう。

ここで、リニア着工を許してしまえば、国も自治体も長期にわたって多額の出費を強いられ、安全や環境破壊も表れてからでは遅すぎます。多くの人が、準備書への意見(11月5日まで)を書くなど、意志表明することが求められています。

計画の問題点考える

相模原で住民団体が学習会

神奈川県の住民団体「リニア新幹線を考える相模原連絡会」は14日、相模原市でリニア中央新幹線計画の問題点を考える学習会を開きました。川崎市や座間市、東京都などから約80人が参加しました。

連絡会の浅賀きみ江代表は、各地で開かれている環境影響評価準備書の説明会に触れ「JR側は、安全性などで納得できる回答をしていない。学習会を機に、リニアは本当に必要な計画なのか、改めて声を上げましょう」と訴えました。

日本自然保護協会の辻村千尋氏が、地理学などの観点から準備書の問題点を解明。活断層がある南アルプスをルートが横切るため、地震などでトンネルが破壊される危険性があると指摘し「活断層が活動しない保証はない。事は人命に関わる問題であり、JRは計画を検討し直すべきです」と述べました。

質疑応答では、13人が発言。JRは工事による地下水への影響は小さいと予測しているが、どうみるか」という問いに、辻村氏は「地下水脈の構造は複雑で、どう影響が出るかは正確に分からない」と答えました。

災害時の避難の仕方など質問が相次ぎ、相模原連絡会は、JR東海への意見書(11月5日締め切り)を積極的に掃出しようと呼びかけました。

相模原市の井上隆太さん(27)は「リニアを評価するメディアは多いが、学習会で話を聞けば聞くほど住民が住みにくくなるだけの計画だと感じた」と話していました。

スーパー堤防:江戸川区に質問書

立ち退き対象者、設置で

2013.10.1. 毎日新聞・首都圏版

江戸川区北小岩1の江戸川右岸で、同区と国土交通省が進めている「スーパー堤防」整備と土地区画整理事業について、立ち退きを求められている住民を支援する公共事業改革市民会議(橋本良仁代表)が30日、「わずか5カ月で立ち退きを迫るのは強権的」などとする多田正見区長あて質問書を提出した。

事業は同区北小岩1と東小岩3の一部(計約1.4ヘクタール)を盛り土して幅約150メートルのスーパー堤防を建設し、その上に街を作る計画で、2016年春完成を目指している。

区によると、方針決定当初は地区内に88の地権者がいたが、うち約20地権者が買収に応じ地区から転出。約30地権者が、堤防建設を前に土地、建物の評価や住宅の解体、移転費補償などを受けて転居し、3年程度の仮住まいを経て元の土地に戻る移転補償契約に応じた。計画に反対する住民11人は事業取り消しを求めて11年に東京地裁へ提訴し、係争中。

区は地権者に、12月16日までに立ち退きを迫る仮換地指定通知などを7月に発送した。一方、質問書は▽一方的立ち退き強制はあってはならず、通知までどのような法的手続きを取ったのか▽事業終了後に戻った住民に、住宅新築費用は全額補償されるのか?? などと指摘。記者会見した橋本代表は「地権者の半数が(移転するか)悩んでいる中で、とんでもない強硬手段」と非難し、同席した訴訟の原告の高橋喜子さん(83)は「若くして夫を亡くし、預金も無い自分に、また家は建てられない」と話した。

区は10月15日をめどに回答するとしている。【町田結子】

リニア中央新幹線

建設の「目的」を明確に

2013.9.23 神奈川新聞・社説

JR東海が、リニア中央新幹線の新駅やルートの概要を発表した。神奈川には相模原市緑区のJR・京王相模原綿橋本駅近くに中間駅が、同区の山間地に車両基地が建設される。誘致に取り組んできた関係者にとって、この上ない吉報だろう。

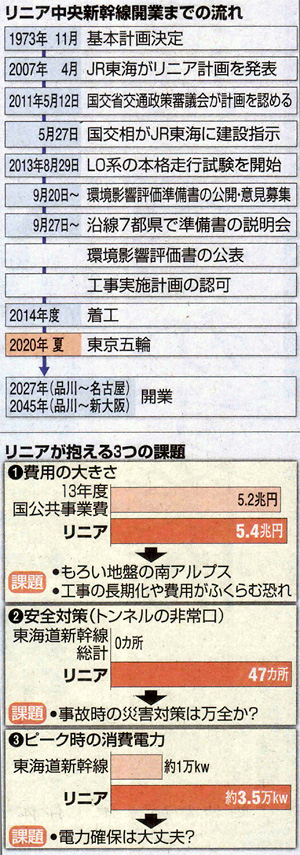

最高時速500km超、東京・品川−名古屋間を40分で結ぶ「夢の超特急」。現在の東海道新幹線より約1時間短縮される。移動の効率化や観光客増加などにより、経済効果は開業50年で10兆円超との試算もある。

だが、リニア建設後の社会は“ばら色”なのだろうか。

県内の関係自治体などでつくる期成同盟会は昨年、大阪までの全線開適時の橋本新駅利用者は年間1370万人、経済効果は年3200偉円との試算を公表した。だが国の将来人口推計によれば、開業する2027年の総人口は1億2千万人を割り込む一方、高齢化率は30%を超える。全線開通の3年後に当たる48年の総人口は1億人を切る見通しだ。

人口減の上、3人に1人が高齢者の時代に、東京−名古屋−大阪を頻繁に移動し、1時間程度の時間短縮のためリニアに乗る、という需要がどれだけあるのか。現実的な目線での需要予測見直しが必要だろう。

財政上の懸念もある。中間駅の建設はJRが行うが、関連施設や周辺整備は地元負担。相模原市も県も、その捻出方法を描けていない。

一方で、市民の憩いの場でもあった橋本駅前の県立相原高校移転が確実となった。街の姿はがらりと変わる。加山俊夫相模原市長は「50年、100年先を見据えたまちづくり」に取り組むと強調するが、真に見据えるべきは将来の市民生活だ。

まちづくりの議論は、目指す市民生活のありようを共有していく作業に他ならない。財政負担ばかりが増え、「中間駅を誘致しなけれぱよかった」という後悔を市民にさせない責任を、誘致を進めてきた相模原市と県は負っている。

リニア新幹線は、あくまで移動の「手段」だ。何のために建設するのか、推進するJR東海や国はあらためて明確にするべきだろう。国からの資金援助を求めないとはいえ、建設費は計9兆円。公共交通の主軸を担うJRが破綻することがあれば、国費投入で救済策が講じられるのは明白だ。公共事業にありがちな景気浮揚など、「手段の目的化」という愚は決して犯してはならない。

リニア新幹線

国民的議論が必要だ

2013.9.23 毎日新聞・社説

夢物語のようだったリニア新幹線が、急に現実味を帯びてきた。2027年に東京・品川−名古屋の開業を目指すJR東海が、環境影響評価準備書を公表し、詳しいルートや駅の位置が明らかになった。必要な手続きや国の認可を経て、来年度には着工したいという。

沿線では早くも期待が膨らんでいる所もあるようだ。しかし、リニア中央新幹線は何十年に1度という超大型の国家的プロジェクトである。関係する都府県やJR東海という一企業だけの問題ではない。疑問や不安もまだ多く、今こそ徹底した国民的議論が必要である。

リニアの強さは何といっても最高時速500キロという速さだ。計画では27年に品川−名古屋が最短40分、45年には品川−大阪が1時間強で結ばれる。その経済効果は十数兆円という民間試算もあるようだ。

一方で、リニアという全く新しい技術を使った交通手段の導入には多くの未知数がある。まず、建設工事に関するものだ。名古屋までの全長286キロのうち約86%が地下やトンネル内の走行となる。中でも南アルプスを貫通する約25キロのトンネルは崩落や異常出水の危険がある地層を横切るため難工事が心配される。

そして経済的未知数だ。総建設費は在来型の新幹線を大幅に上回る約9兆円と見積もられているが、さらに膨らまない保証はない。人口減少や高齢化が進む中、想定通りの利用者を確保できない恐れもある。大阪までつながるのは、今から32年も先なのだ。東海道新幹線とリニアを両方抱え、利益を維持できるのか。

リニア中央新幹線の基本計画ができたのは40年前である。この間、日本の経や社会構造は激変し、在来型新幹線の性能も格段と向上した。特に東日本大震災後、エネルギーをとりまく環境が変わり、大地震のリスクも一層認識されるようになっている。ピーク時の消費電力が新幹線の3倍とも言われ、地中深く走るリニアは本当に望まれる乗り物か。

建設費は全額JR東海が負担する。しかし、だからといって一民間企業の設備投資と片付けるわけにはいかない。万一事業が失敗しJR東海が経営難に陥った場合、その公共性から国家(国民)が支援を求められる可能性も皆無ではないのだ。

JR東海には沿線住民はもちろん、国民全体に納得のいく説明をしてほしい。国会で集中的に審議されたことがないが、客観的、中立的データに基づく政策論議が不可欠だ。

関係者のみの楽観的見通しで突っ走ってはならない−−−。福島第1原発事故から日本が学んだ教訓の一つだ。20年の東京五輪に間に合わせようという発想など論外である。

リニア料金、1万1500円

JR東海検討 品川−名古屋間

2013.9.19. 朝日新聞 【1面】

JR東海は18日、東京・品川−名古屋で2027年の先行開業を目指すリニア中央新幹線のターミナル2駅と、沿線4県の中間4駅の構造を発表した。大まかなダイヤや料金とあわせて、首都圏と中部圏を約40分で結ぶ、東海道新幹線に代わる大動脈の全容が明らかになった。 JR東海は18日、東京・品川−名古屋で2027年の先行開業を目指すリニア中央新幹線のターミナル2駅と、沿線4県の中間4駅の構造を発表した。大まかなダイヤや料金とあわせて、首都圏と中部圏を約40分で結ぶ、東海道新幹線に代わる大動脈の全容が明らかになった。

▼2面=険しき道、38面=沿線、活気と懸念

沿線の環境影響評価(アセスメント)準備書に盛り込んだ。JR東海は「建設の環境への影響に問題ない」とし、2014年度の着工を目指している。

JR東海は、品川−名古屋で1時間に上下各5本のリニアの運行を想定。4本がノンストップで最速約40分。中間駅に停車するごとに8分ずつ延び、全駅に停車すると72分かかる見込み。東海道新幹線の同区間ののぞみは最速約90分だ。リニアは1編成で約1千人運ぶことを想定している。

また品川−名古屋のリニア料金について、のぞみより700円程度高い約1万1500円を検討する。JR東海はリニア開業後、東海道新幹線はひかりとこだまを増やし、のぞみの乗客にはリニアヘの移行を促す方針だ。

リニアの全長約286キロのうち、86%にあたる約246キロがトンネル。JR東海は、地上区間でも市街地などでは防音のために、線路全体をコンクリート製のフードで覆うという。

ターミナル駅は、東海道新幹線の品川駅と名古屋駅のいずれも地下に設置。品川は地下約40メートル。中間駅は、相模原市緑区のJR橋本駅近くの新駅を地下に造る。残り3駅はいずれも地上で、甲府市大津町、長野県飯田市上郷飯沼、岐阜県中津川市千旦林のJR美乃坂本釈近くに設ける。

(立松大和、宋光祐)

リニア 険しき道

2013.9.19. 朝日新聞【2面】

東京−名古屋間を約40分で結ぶリニア中央新幹線は、前例のない巨大プロジェクトだ。深さが40メートルを超える地下の掘削や超伝導など最新技術も使われるだけに、不安も残る。リニアに死角はないのだろうか。 ▼1面参照

南アルプス貫通25キロトンネル

弱い地層 残上処理は

「東京五輪までに名古屋まででも、乗れるようになればいい」

2020年の東京五輪開催が決まった翌日の9日。経団連の米倉弘昌会長は、27年のリニアの開業時期の前倒しに強い期待を示した。念頭にあるのは、64年の東京五輪にあわせて造られた東海道新幹線だ。

だが、JR東海の山田佳臣社長はつれなかった。

「どうみても2ケタの年数はかかる。鉄腕アトムが一緒に掘ってくれれば別かもしれないが……」

地上駅になる「山梨県駅」の建設予定地(中央)。奥に向かって蛇行するのは中央道=18日午後、甲府市大津町、本社ヘリから、河合博司撮影 |

開業の前倒しが難しいのは、リニアは全長286キロのうち86%が地下を通るため。地上からの深さは最大で40メートルを超し、建設期間は約10年かかる。

中でも、最難関と目されるのが、南アルプスを貫通する約25キロのトンネル。この地域の地層は「メランジュ」と呼ばれるタイプで崩れやすく、水が出やすい。

JR東海もこうした事実を把握。当初は、南アルプスを迂回するルートも検討していた。しかし、09年、「より直線的で時間短縮が見込める」として現ルートに方針を転換した。

長野県在住で、60年以上、南アルプスを踏破してきた地質学者松島信幸さん(82)はこうしたJRの姿勢に「自然に対する思い上がりにほかならない。無謀な計画だ」と憤る。

「日本のトンネル掘削技術は進歩している」と語っていた山田社長だが、18日の記者会見では「技術面については工事を始めてみなくてはわからない」と語るなど、弱気も見せた。

南アルプスでの工事が難航すれば、開業の時期が延びるのは避けられない。東京−名古屋間で5兆4千億円、大阪までつながれば9兆円と国の年間公共事業費に匹敵する巨額の建設費が、さらにふくらむ恐れもある。

工事で生じると見込まれる残土の扱いも難題だ。南アルプスのトンネル工事だけで、長野五輪の工事で生じた量の約4倍の950万立方メートルと予想されている。

長野県環境保全研究所の富樫均主任研究員(環境地質学)は「県内に処理でるスペースはない。安全に環境負荷なく処理できるか。トンネル工事は地上に影響しないというのは大な間違いだ」と指摘する。地元では、地下水への影響や景観を損なわないかといった懸念も広がっている。

消費電力新幹線の3倍

リニアのピーク時の消費電力は1本あたり約3.5万キロワツトと、東海道新幹線の約3倍にもなる。 リニアのピーク時の消費電力は1本あたり約3.5万キロワツトと、東海道新幹線の約3倍にもなる。

リニアの最高時速は505キロで、東海道新幹線の約1.7倍。車体が強い空気抵抗を受けて高速で走れば、それだけ大量のエネルギーが必要になるからだ。

「新幹線でエコ出張」をうたうなど、JR東海はかねて、運行に使う電力の節約を意識し、「環境に優しい企業」というイメージを広げてきた。最新型の東海道新幹線の電力消費量も技術革新で初代の半分まで減らした。山田社長はリニアも「長年の技術開発の中でより電力の少ないように成長していくだろう」と期待を寄せる。

ただ、現在、国内のすべての原子力発電所が停止中だ。このままの状態が続けば、電力不足は慢性的となる可能性もある。そうしたなかで、電力を使うリニアを走らせることは、これまでの「エコ路線」に逆行しかねない。これに対し、山田社長は「このまま電力のない状態で(日本が)衰退していくとは思っていない」と語り、原発再稼働に期待感を示した。

86%が地下 深度40肩超も

災害時の避難に課題

リニアは、東海道新幹線が南海トラフ地震などで不通になった時の「バイパス」の役割もある。

では、リニアは地震でも大丈夫なのか。

JR東海は「リニアは地震に強い」と強調する。電磁力で浮かび上がって走るほか側壁もあるため、脱線の恐れがないからだ。たとえ停電しても、しばらくは浮上走行を維持。復数のバックアップブレーキで減速して、停車する。そもそもルートの86%を占めるトンネルは「地上よりも地震の揺れは小さい」と説明する。

問題は深い地下で被災し、停車した場合だ。

リニアは指令室で運行管理するため、運転士が乗ていない。乗客は車掌らの誘導で、約5キロごとに設けられ、階段やエレベーターのある非常口から地上に脱出することになる。

しかし、16両編成の場合、リニアの乗客は最大1千人。お年寄りや子どもが多ければ、避難は困難を極める。たとえ地上に脱出できても、そこが標高の高い山の中だったら、どうするのかという課題もある。

山梨、長野、岐阜にかかるリニアのルートは、複数の活断層を横切る。このため、JR東海は活断層では強度のあるコンクリートを使ったり、岩盤にボルトを打ち込んだりするなど、耐震性を強化する方針だ。

「できるだけ距離が短い地点を横断するようルートも設定する」ともいう。だが「断層が動いた場合、短い距離で通過すれば安全というわけではない」(地元研究者)との声も出ている。

(奈良部健、山田雄一、山田雄介)

治水ならず生活破壊

東京・江戸川スーパー堤防

2013.9.17. しんぶん赤旗「クローズアップ」

東京都江戸川区のスーパー堤防事業取り消し訴訟がヤマ場を迎えています。(青野圭)

建設予定地内の全住民を立ち退かせ、ばく大な税金を投入して盛り土し、堤防をつくるという事業。立ち退きを迫られている江戸川区北小岩1丁目18班地区の住民11人は区の事業計画決定の取り消しを求めて2011年11月に提訴し、たたかっています。

東京地裁で今月11日に開かれた第9回口頭弁論。“盛り土が必要・最適”といい続ける被告・江戸川区の主張に原告・住民側が改めて反論しました。現地の写真をパワーポイントで示し、立ち退きの理由である盛り土の必要がないことを具体的に立証しました。裁判は早ければ次回(10月16日)で結審し、12月初旬に判決の可能性が出てきました。

追い出し加速

原告弁護団の大江京子事務局長は「原告・被告の主張がほぼ出そろい、本来なら、これから時間をかけて証拠調べとなるはずですが、区は追い出しを加速させている」といいます。 原告弁護団の大江京子事務局長は「原告・被告の主張がほぼ出そろい、本来なら、これから時間をかけて証拠調べとなるはずですが、区は追い出しを加速させている」といいます。

被告の江戸川区は、12月16日までに立ち退きを迫る通知(7月16日付、仮換地指定通知)を、予定地内の全権利者(住民)にいっせいに発送。7月下旬には住居の取り壊しを促す「建物等除却通知及び照会」を郵送してきました。

大江氏は「行政訴訟で勝つことは容易ではありませんが、私たちは十分勝訴できると思っています。それだけ被告・区がやっていることは、大義も理由もない住民いじめで、メチャクチャです。江戸川区の強引なやり方を許せば、他の地域でも第2、第3の犠牲者が出るでしょう」と訴えます。

スーパー堤防事業は住民生活にどのような影響を与えるのでしょうか。

同訴訟を支援する会の堀達雄事務局長(78)は、「完成している代表的な地区」と国交省が自慢する江戸川区平井7丁目の荒川沿い地区を2年かけて調査しました。

戻るのは5割

区の先行買収で更地が広がる地域を前に、原告の宮坂健司さん夫婦から話を聞く小俣区議(左端)=東京都江戸川区北小岩 |

「住んでいる人をいったん全員追い出し、3~4年後に戻すといいますが、同地区で実際に戻ってくることができたのは5割強にすぎなかった」といいます。

「北小岩IT目でも、先行買収で全88世帯中19世帯、2割の住民がすでに追い出されています。『予想しえない様々な自然災害』に備えるとの口実で、街を壊し、住民のコミュニティーを根こそぎにしている」と堀さん。「北小岩は密集市街地で初の本格的な事業です。ここを突破口に、全国に広げさせてはなりません」

江戸川区は、裁判では「スーパー堤防事業は国が、区画整理事業は江戸川区が行うもので、事業としては別個」と強弁する一方、区議会では「区画整理事業とスーパー堤防を基本的には一体と考えている…当然のこと」(2012年2月、多田正見区長の答弁)と公言しています。

日本共産党区議団は、同事業計画が持ち上がった当初から国会議員団や都議団とともに住民との懇談や国への反対要請を進め、毎議会で区の姿勢を追及してきました。

土木学会の「耐越水堤防整備の技術的な実現性検討委員会報告書」を引いてスーパー堤防正当化の論拠にする区に対して、日本共産党の小俣のり子議員は10日の区議会建設委員会で同じ報告書を使って反論。報告書がスーパー堤防の考え方について「大河川の堤防強化の手法としては社会的あるいは経済的観点からも現実的な越水対策とはなり得ない」と断じていることなどを指摘して、区の主張に根拠がないことを明らかにしました。

小俣議員はいいます。

「スーパー堤防は治水に投立ちません。低地帯の江戸川区の治水対策は、上流にある未整備堤防の整備や内水氾濫対策など総合的なものでなければなりません。区内でもっとも地盤が高い北小岩に、多額の税金を投入して地元住民の生活を壊すスーパー堤防など全く必要ないのです」

**スーパー堤防**

高さの約30倍に幅を広げた盛り土の上に、人家などを再建する計画。200年に1度の洪水に備えるとして、1987年の事業開始から24年間で約7000億円を費やしましたが、整備率はわずか1.1%(会計検査院)。このままでは完成までに2200年以上かかることになります。

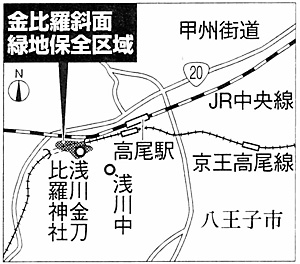

保全区域の里山 開発計画

八王子の法人、関西の業者に売却

2013.9.12. 朝日新聞

八王子市が条例で緑地保全区域に指定している里山で、宅地開発計画が持ち上がっている。長年所有していた市内の法人が、関西の業者に売却したためだ。民有地のまま緑を守ろうとしていた市は方針を転換。買い上げに向けて準備を始めた。 八王子市が条例で緑地保全区域に指定している里山で、宅地開発計画が持ち上がっている。長年所有していた市内の法人が、関西の業者に売却したためだ。民有地のまま緑を守ろうとしていた市は方針を転換。買い上げに向けて準備を始めた。

開発計画があるのは、JR高尾駅の南西約500メートルにある「金比羅(こんぴら)斜面緑地保全区域」。高尾町と初沢町にまたがる約6万平方メートルの里山で、高尾山にも近い。山頂には浅川金刀比羅(こんぴら)神社が立っている。

市は2005年、宅地化などで減っていく緑地を維持しようと「市街地内丘陵地のみどりの保全に関する条例」を制定。金比羅区域など主立った緑地を保全区域に指定し、民有地のままで自然保護を図ろうとした。公有地化には財政的な限界があるためだ。

金比羅斜面緑地保全区域の山林。山頂の神社までは急な石段が続く=八王子市 |

保全区域の所有者には緑地の維持管理が求められる一方、1平方メートルあたり100円の支援金が毎年、市から支払われる。今年4月現在、38区域、計33万5千平方メートルが指定されており、中でも約6万平方メートルと最大の面積の金比羅区域には、年間約600万円かつぎ込まれてきた。

ところが今年2月、30年以上所有していた法人が、大阪市の建築土木会社に土地を売却。会社は4月、市に対して保全区域の指定解除を申し出た。

市環境保全課によると、保全区域の売買については、権利が移転したことを市長に届け出る必要があるものの、条例上の制限はない。また、指定の継続が困難だと認められれば解除もでき、開発を抑える条例ではないという。同区域は都市計画上、市街化区域で宅地造成が可能だ。

売却した法人の関係者は「市に買い取りを打診したことがあるが、難色を示された。土砂崩れなどのリスクを考えると、持ち続けることはできなかった」。市は「保全区域の指定期間は5年。11年に更新した際に所有者の意向を確認しており、引き続き緑地保全に同意してくれていると思っていた」と話す。

指定解除の申し出を受けて市は6月、条例に基づき、大学教授や市民らによる「斜面緑地保全委員会」を開催。その結果「金比羅区域は面積も広く、緑地保全のシンボル的存在。公有化してでも緑を残すべきだ」との結論に達した。

市は買い取りの協議に臨むため、不動産鑑定士に山林の評価を依頼。今月中には結果がまとまる見通しだ。

市は「高尾山に近い金比羅区域は緑地保全の重要性が高く、住民の思い入れも強い。適正な価格で買い取りたい」と言う。

一方、業者は「保全区域であることは知っていたが、外すことができるため宅地化に問題はない。値段が見合えば、市への売却も考える」と話している。

リニア新幹線は誰のためか

国民に知らせず進む大事業

2013.9.10. しんぶん赤旗「文化・学問」

——中野渡 旬——

8月29日、JR東海は延伸した山梨実験線においてリニア新幹線の試験走行を再開した。当日は報道関係者を乗せての試乗会の様子を多くのマスメディアがニュース報道したが、いずれも時速500kmでの走行を「走行がスムーズ」「騒音が少ない」などと持ち上げるばかりで、計画そのものの問題点に少しでも触れた報道は見当たらなかった。 8月29日、JR東海は延伸した山梨実験線においてリニア新幹線の試験走行を再開した。当日は報道関係者を乗せての試乗会の様子を多くのマスメディアがニュース報道したが、いずれも時速500kmでの走行を「走行がスムーズ」「騒音が少ない」などと持ち上げるばかりで、計画そのものの問題点に少しでも触れた報道は見当たらなかった。

抗議行動の報道はなく

私たちリニア新幹線計画に反対する「リニア新幹線沿線住民ネットワーク」は、約50人でプラカードや横断幕を掲げてリニア見学センターのそばで抗議行動を行った。しかし、テレビ各社はもとより大手新聞社も抗議行動にふれた報道はほとんどなかった。

福島第1原発で汚染水の流出問題など深刻な事態が続く中、新しい科学技術を用いた大規模事業が本当に多くの人々の生活に役立つような結果をもたらすか、冷静に考えてみることは重要である。

必要なのか考え直す時

リニア中央新幹線計画は2014年度中に着工予定。東京~名古屋間は2027年、大阪までは2045年に開業予定である。大阪までの工事費は9兆300億円と巨額の見積もりである。

この建設計画には各方面から多くの疑問や反対意見が寄せられている。

今後、少子化により人口減少が予想される中、膨大なお金をかけて輸送力を増強する必要があるだろうか。大規模な工事が環境破壊につながる可能性が大きく、特にトンネルが縦断する南アルプス地域は、国立公園をはじめ、原生自然としての厳重な保全が求められる広大な保護地域である。

しかも、リニア新幹線は従来型新幹線と比ベエネルギー消費は3-4倍といわれている。脱原発を目指してエネルギーの大量消費を見直そうとしている今日、多くの電力を消費するようなリニア新幹線が本当にこれからの日本に必要か考え直す必要がある。

活断層多く安全に問題

全休の8割がトンネルというリニア中央新幹線では、事故が起きたとき乗客はトンネルの中に閉じ込められる可能性が高い。また品川から名古屋までのルートには多くの活断層が存在し、リニア新幹線はその大部分をトンネルで通過することとなる。もし、地震で活断層が動いた場合には甚大な被害が予想される。

リニア新幹線の計画が、十分な情報公開と第三者機関による慎重な検討をへずして進められようとしている現状は、多くの問題点を含んでいると言わざるをえない。JR東海は、国民から多くの疑問、質問が寄せられているにもかかわらず、情報開示にはきわめて消極的であり、最小限の情報しか開示しないまま強引に計画を進めようとしている。JR東海は、公共交通機関としての立場からも多数寄せられている疑問や意見にきちんと答えるべきである。

国土交通省は、さまざまな疑問があるリニア新幹線計画を認めるべきではない。

(なかのわたり・じゅん 工学博士、リニア新幹線を考える相模原連絡会事務局長)

「見学センター」のそばで抗議行動をする「沿線住民ネットワーク」の人たち=8月29日、山梨県都留市

|

「ゾンビ事業」動き出す

民主政権で「無駄・廃止」

スーパー堤防建設

2013.8.25. 東京新聞「こちら特報部」

民主党政権の事業仕分けで、スーパー堤防事業は「無駄な公共事業」として白紙撤回されたはずだった。ところが、東日本大震災を口実に国土交通省は整備を再開。東京都江戸川区の堤防整備予定地の住民に先月、年内の立ち退きを求める通知書が届いた。「廃止事業が、ゾンビのように復活した」と、住民の怒りが渦巻いている。(出田阿生)

「行政はバブル期の地上げ屋のようだ。先行買収された空き地が広がり、空爆で破壊された街のようになっている」 「行政はバブル期の地上げ屋のようだ。先行買収された空き地が広がり、空爆で破壊された街のようになっている」

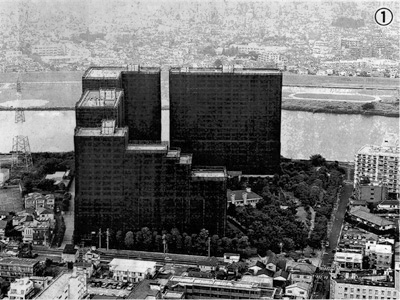

江戸川区北小岩一丁目地区のスーパー堤防の整備予定地=写真②=に自宅があり、年内の立ち退きを迫られている宮坂健司さん(60)は嘆く。

予定地はJR 総武線と国道14号に固まれた総面積1.8ヘクタール。江戸川区の土地区画整理事業の対象地区でもある。先月、「12月16日までに更地にして土地を明け渡すように」という趣旨の区からの通知が住民に届いた。

「年寄りいじめとしか思えない。『毎日ビクビクしている』『事業を始めるなら、自分が死んでからにしてほしい』という声を聞くと宮坂さんは話す。森須(もりす)蘭さん(52)は「この辺りはずっと水害に見舞われたことがない土地なのに。税金の無駄遣い」と訴える。宮坂さんら住民11人は事業の取り消しを求めて提訴し、東京地裁で係争中だ。

整備を終えたスーパー堤防の上に立つマンション。周囲に比べて高台になっている=千葉県市川市で

|

住民たちは、スーパー堤防が飛び地の状態で整備されていることを特に疑問視する。国交省が公表する一覧表を見ると、既に整備を終えたスーパー堤防は区間の長さが数百メートルで途切れているものばかりだ。

江戸川左岸の千葉県市川市市川南三丁目で整備済みのスーパー堤防は約200メートルの区間で、総面積が3ヘクタール。堤防の上にマンシヨンが立つ=写真①。周囲の土地が低いため、敷地整備のために盛り土をしたか、もともと丘だったような印象で、堤防には見えない。

スーパー堤防の整備が進まない理由の一つは、「堤防の幅が、高さの30倍程度」という巨大な規格にある。川沿いをいったん更地にしないと整備できないため、住民は立ち退いて数年間、別の場所で仮住まいを強いられる。さらに、整備終了後、自前で家屋を新築しなければならず、住民の賛同を得られる地区は極めて少数だ。

荒川右岸の江戸川区平井七丁目地区で、100メートルの区聞を82億円かけて整備したケースでは、73戸が立ち退きを強いられた。仮住まいは4年半に及び、最終的に戻ってきたのは約6割にすぎなかった。

とびとびで整備をしていることについて、国交省と江戸川区は「全体がつながるのが望ましいが、できる場所からやるしかない。局所的な整備でも高台ができるので、洪水の時の避難場所になる」と言う。

だが北小岩一丁目の住民はそう思わない。

「河川が氾濫したときに、川のそばには誰も避難しませんよ」

「スーパ堤防はスーパー無駄遣い」 「スーパ堤防はスーパー無駄遣い」

2010年秋の事業仕分けで批判され、スーパー堤防事業はいったん廃止となった。首都圏と近畿圏の6河川で計873キロを整備する壮大な計画だったが、国交省によると、1987年の事業開始から24年間で整備を終えたのはわずか50キロ程度。費用は7千億円で、1メートルごとに1400万円もかかっていた。

総工費が12兆円かかり、400年後に完成するペース。だが、会計検査院の調べで、整備済みのうち規格に適合していないスーパー堤防があることが発覚。検査院が発表した1.1%の進捗率を当てはめると、完成は2200年後にずれ込む。

東京都江戸川区北小岩のスーパー堤防予定地(奥中央) |

江戸川河川敷の堤防に立つ宮坂健司さん(左)と森須蘭さん。奥は北小岩の予定地=東京都江戸川区で |

事業仕分けから約2年半の間は、新規着工はなかった。ところが、国交省は今春、本年度予算に42億2400万円のスーパー堤防事業予算を計上。江戸川区北小岩一丁目や川崎市などで事業が再開されることになった。

復活のきっかけは、国交省が設置した有識者会議だ。11年末に出した意見書で「東日本大震災をふまえ、人命を守るためにはソフトだけでなくハード面の整備が必要」とスーパー堤防の必要性を強調。意見書を口実に、人口密集地120キロに規模を縮小して再開すると決めた。

自民党政権への交代も影響を与えているようだ。

国交省の能見智人治水課長補佐は「事業仕分けの結論に全て従わなければならない、ということはない。省として事業をゼロベースで再検討し、必要性の高い場所で実施することを決めた」と説明した。

それにしても、なぜ、一般的な堤防の補修や強化ではなく、スーパー堤防にこだわるのか。国交省は「斜面が緩やかで幅広い特徴があり、水が堤防を越えたり、堤防にしみこんだときに崩れにくい。200年に一度の洪水に備えられる」と主張する。

市民団体はこれに疑義を唱える。「スーパー堤防問題を考える協議会」(東京)の堀達雄さん(77)は「堤防は、つながった状態で役割を果たすが、現状のスーパー堤防はつながる見通しがないので、国交省の主張は正しくない」。「スーパー堤防・街づくりを考える会」(東京)の元地学教諭の渡辺拓美さん(63)も「堤防とは名ばかりで、とびとびに盛り土がされているだけでは、スーパー細切れの土まんじゅうだ」と指摘する。

防災に詳しい専門家はどうみるのか。大熊孝新潟大名誉教授(河川工学)は「高さの30倍も幅がある堤防は確かに理想的かも知れないが、(規格を満たさないずさんな整備もあり)24年間での実質的な完成率が約1%という実績からすると、机上の空論でしかない。住民に多大な犠牲を強いてまで、効果が出ないものを造るべきではない」と指摘する。

利根川・江戸川有識者会議の委員を務める関良基拓殖大准教授(森林政策)は「スーパー堤防でなくても、堤防を強化する最新技術はたくさんある。防災を口実とした利権誘導としか思えない」と批判する。

「日本の逼迫した財政状況を考えれば、これほど膨大な費用がかかり、かつ実現性が薄い計画を行政が立てること自体が根本的に間違っている」

デスクメモ

市川市のスーパー堤防の上に立つマンション住民の一人は「高台だから安心」と購入を決めたという。でも、洪水が起きたら、周りの低地にしわ寄せはいかないか。温暖化か、今夏は各地でとんでもない豪雨が多い。スーパー堤防が完成するとしても2200年後。その前に、日本は沈没するかも。(文)

潮流

2013.7.14. しんぶん赤旗

酷暑つづきの今夏。熱気がうずまく都会から、涼をもとめ、山や海にくりだす人々も多い。東京のオアシス、高尾山にも家族遅れの姿が増えてくる季節です

▼都心から近場にありながら、ゆたかな動植物が息づく高尾山。この山の自然を守ってきた市民の会の会報が、今月で300号に達しました。いまから30年近く前に、山を貰く圏央道の計画が発覚。以来、つみ重ねてきた住民たちの反対運動の証しです

▼会報の中身は高尾山にとどまりません。最近の号をみても、リニア新幹線や山梨の新環状道路、江戸川区のスーパー堤防の問題、九州・玄海原発裁判と多岐にわたります。全国50の団体と協力共同してきた同会ならではの豊富さです

▼残念ながら圈央道は通ってしまいましたが、会のメンバーは毎週チームを組んで湧水調査をつづけています。高尾山に掘られたトンネルの影響で地下水が枯れるようになり、その対応を国にせまっています。運動は終わりません

▼15年以上も「むさゝびの声」を会報につづってきた会の橋本良仁事務局長は「山、川、海、空。自然を守る運動は日本各地にあり、これからますます重要になる」といいます。いまは運動をになう人材を育てるため、全国を飛び回る日々です

▼「国土強靭(きょうじん)化」の名目で、10年間に200兆円も大型公共事業につき込もうとする安倍政権。被災地の計画をはじめ、住民にとって必要な計画なのか、しっかり監視していくと橋本さん。首相が口だけでいう美しい国を守るたたかいです。

孤立の北見道路 利用低調

2013.6.18. 北海道新聞

アングル

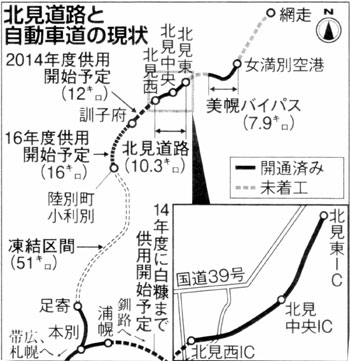

【北見】北見市の北上—端野町川向間に3月末、自動車専用道「国道39号北見道路」(10.3キロ)が開通した。市街地を走る国道39号のバイパス機能を持つが、他の高速道路とは結ばれておらず、関係者は建設凍結中の北海道横断自動車道・十勝管内陸別町小利別−同足寄町間(51キロ)への接続に関心を寄せる。一方、北見道路の必要性に根本から異議を唱える声もある。

(北見報道部 金子俊介)

「北見での高規格幹線道路誕生は悲願。今後につながる」。経済団体などでつくる「オホーツクの道を考える会」の長谷川豊会長は開通を喜ぶ。

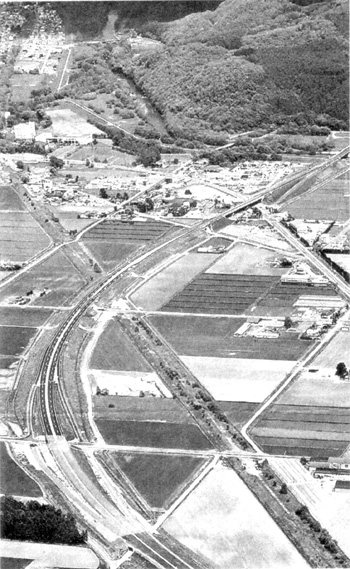

北見道路は国道39号の2~3キロ南側に2004年に着工、総事業費は398億円。当初の計画では、女満別空港に続く開通済みの美幌バイパス(7.9キロ)とともに、十勝管内から網走へと延びる道横断道の一部になるはずだった。

しかし、道横断道の北見—足寄間(79キロ)の整備は思うように進まない。国土交通相の諮問機関・国土開発幹線自動車道建設会議(国幹会議)から03年、「費用対効果が特に低い」とされ、06年に小利別—足奇聞は凍結となり、北見−小利別間(28キロ)について整備が認められた。

|

完成した北見道路との接続を目指し、建設が進んでいる横断道路の北見西—訓子府間。手前が訓子府側の建設現場(本社機から)

|

このうち北見西−オホーツク管内訓子府町間(12キロ)は14年度に、訓子府—小利別間(16キロ)は16年度に順次開通予定だが、小利別−足寄間は凍結のままだ。網走方面へも、美幌バイパスと接続する見通しは立っていない。現状では、北見道路は国道39号のバイパス機能しかなく、孤立した格好だ。

網走開建は北見道路の1日平均利用台数を、道横断道の北見—足奇聞完成後は7千~8千台と見込むが、今年5月下旬では3千台余りにとどまっている。

そもそも北見市内にほとんど渋滞はなく、北見市の団体職員の男性(61)は「市街地から離れており、使いづらい」。同管内美幌町の会社員の男性(52)も、北見道路開通で「便利になった印象はない」と住民の評価はいまひとつ。道横断道北見地区早期建設促進期成会の事務局を務める北見市都市建設部も「数分の短縮にはなるが、北見道路単独の効果は薄い」と認め、「他の道路と接続してこそ、農水産物の物流や観光利用、周辺から北見への救急搬送などに役立つ」と訴える。

道横断道の小利別−足寄間については.国訴会議の機能が停止したままで、凍結解除の手順すら不透明だ。同期成会監事の菊池一春訓子府町長は「道路に費用対効果を求めるのは都会の理論。道筋をつけてほしい」と憤る。ただ、同会が5月下旬に道内選出の国会議員らに要望した際、参院道後に動きがあるのではと話す議員もいたといい、関係者は国土強靭化を掲げる自民党政権に期待を強める。

北見道路をめぐっては、エゾモモンガなど貴重な動植物の保護を訴える北見市民ら56人が、その違法性を指摘し、高橋はるみ知事を相手取り、道が支出した建設のための10年度の直轄事業負担金を国に返還請求するよう求める訴訟を札幌地裁に起こしている。09年度の負担金返還を求めた同様の訴訟は、3月に請求が棄却された。

原告団団長の佐藤毅さん(78)=北見市=は「北見道路は無駄な公共投資で必要ない」と断言。道横断道の凍結についても「費用対効果が特に低いと判断されたからこそ凍結された。確かに道路は無いよりはあった方が便利だが、日本は今、そういった道路を造れるほど豊なのか」と問題提起している。

リニア反対も息長く運動を

相模原で講演会

2013.6.2 しんぶん赤旗

リニア新幹線を考える相模原連絡会は5月26日、相模原市内で講演会を開催し、約60人が参加しました。

「リニア新幹線と日本の公共事業 環境を守り、脱原発—持続可能な社会を!」と題して、橋本良仁さん(高尾山の自然をまもる市民の会事務局長、公共事業改革市民会議代表)が講演しました。

橋本氏は、安倍政権がアベノミクスと称して2013年度に100兆円もの予算のもとで大型公共事業に大規模な財政出動をしているが、日本の山、川、海、空が公共事業の名のもとにどれだけ壊されてきたかを紹介。28年間にわたる圏央道反対運勣、とくに「高尾山の自然を守ろう!」と毎日曜日に高尾山口でハイカーに署名を訴え、裁判闘争や市長選挙などさまさまな活動に取り組んできたとの報告に、会場からは驚嘆の声があがりました。

息の長い運動の先頭に立ち、全国の運動を励ましてきた橋本氏は、リニア新幹線も含め、ムダな公共事業や公害をなくす運動としていくことを強調。当面6月6、7日の全国公害被害者総行動のあとに開く「リニア沿線住民ネットワーク」の院内集会への参加もよびかけました。

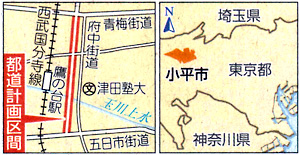

小平住民投票

賛否の二元論を超えて

2013.5.28 朝日新聞・社説

投票率が50%以上でなければ成立せず、開票もされない。

そんなルールで行われた東京都小平市の住民投票は、ハードルを越えられずに終わった。

住民投票というツールで、いかに民意をていねいに読みとるか。今後の他の自治体にとって多くの教訓が含まれている。

問われたのは、雑木林を切り開いて都道をつくる計画を、住民参加で見直すべきかどうかだった。渋滞解消と、緑の保護。判断のわかれる問題だからこそ民意を問う価値があった。

もともと都の事業だから、小平の民意だけで決められない。市長は結果の尊重を求められるが、拘束はされない。実質は世論調査に近い住民投票だった。

ならば、大切なのは民意の内訳を測ることではなかったか。

ところが、「50%ルール」を設けたことで、民意はみえにくくなった。

見直しは不要と考える人は、反対票を投じるか棄権するか、二つの選択肢をもったからだ。

それだけではない。

50%ルールは、投票の実施が決まってから市が「後出し」で提案して作られた。市の姿勢はだれの目にも明らかだった。

終わった後の記者会見で、小林正則市長はこう述べている。

見直し派の署名活動で始まった流れから、投票した人は見直し賛成が大半でしょう。私が投票したかどうかは、ニュートラルに交渉すべき立場だから、明らかにしない方がよい−−。

投票に行く人は、見直し派。行かない人は、見直し不要派。そんな二元論がうかがえる。

投票所に行くと、見直し賛成とみられないか。そう心配して棄権した人もいかだろう。

本来、見直しイコール撤回ではないはずだ。環境に配慮した計画にかえて道路をつくる選択もある。また、見直し不要の立場から投票した人も当然いたはずだ。50%を下回れば開票しないと決めたことで、その割合もわからなくなってしまった。

投票の中身より前に、投票するかどうかが尺度になる−−。投票率を要件とする制度設計の弱点が明らかになった。それが今回の教訓ではないか。

一方で、投票率を要件にしたほうがよいケースもあろう。たとえば、首長が結果に従わねばならない「拘束型」で行うとしたら、どんなに低い率でも成立するルールにはしづらい。

議論と実例を積み重ねて制度を熟成させるしかない。

今回の投票率35%は4月の市長選と大差がない。つくられた壁は越えられなかったが、市民の関心は決して低くなかった。

5万の意思「封印許さぬ」

住民監査請求も検討

2013.5.28 朝日新聞

「5万1010人の思いを閉じ込めたまま廃棄するのは、許し難い」。不成立となった小平市の都道建設計画をめぐる住民投票で、全投票用紙の情報公開請求をした住民団体は27日記者会見し、改めて市に結果の公表を迫った。一方、26日夜会見した小林正則市長は公表には応じない意向を示した。

会見する住民団体の水口和恵共同代表(中央)ら=小平市 |

会見で、住民団体の水口和恵さんら共同代表のメンバーは「市民の声を明らかにすることが必要」と指摘した。開示されれば独自集計して公表する考え。「投票率35%のうち、例えば30%分が見直しを求めていたら、このまま進めるのは大きな問題」と話した。

また、今回の住民投票で市は3158万円の予算措置をした。「開票をしないのでは有効に使われたと言えず、税金の使途として不当だ」として住民監査請求も検討するという。

メンバーは26日夜の不成立の発表直後、「市民の35%という、本当にたくさんの人に道路計画について知ってもらえたのは、よかった。残念な結果にはなったが、一石を投げかけることができた」と語った。一方で、50%の成立要件については「市には投票を盛り上げようという姿勢がなかった」と指摘した。

これに対して、小林市長は26日夜の会見で「都内で初めての投票条例で大きな意味があった」と述べた。しかし、「成立要件に達していないわけだから、市民の総意とはなっていない」と断じた。

今後の道路計画については「もともと小平市に権限がない」とした上で、「地権者に納得してもらい、道路建設に当たっては緑をできる限り生かしていけるよう努力したい。都にはできるだけ市民の意向を伝えていきたい」と話した。

小林市長自身の投票行動については、「ニュートラルな立場でやっていきたいので明確にしない方がいい」と言及を避けた。

住民投票の不成立後、開票されなかった投票用紙を情報公開請求した事例には、大阪府門真市の合併をめぐる2004年の住民投票の例がある。このときは「不成立の場合は開票結果を公にしてはならないのが条例の趣旨だ」として不開示と決まった。

関心に地域差 投票率16ポイントの開き

投票は市内27カ所で行われた。市選管によると、投票所別の投票率は最も高い投票所と低かった投票所で16ポイントの開きがあった。道路建設予定地の周辺では高く、離れると低い傾向で、関心に地域差があったことがうかがえる。

市選管のまとめでは、最高が小平第一小学校(小川町1丁目)で投票率35.51%、最低は小平第十一小学校(花小金井4丁目)で19.87%だった。期日前投票が1万610人あり、全体の投票率は35.17%。

市は東西方向に長く、道路計画は市西部を南北に通る。住民団体の水口共同代表は有権者の反応に地域差があったと分析。さらに「見直しの必要がないという意見の人が投票に行かないことを誘発した。『どうせ行っても成立しない』と諦める反応もあった」と、投票率50%の成立要件が投票率に影響したと話した。

住民投票不成立

民意が知りたかった

2013.5.28. 東京新聞・社説

東京都の道路計画を問うた小平市の住民投票の結果は、残念ながらお蔵入りとなった。投票率が成立要件の50%に届かなかったからだ。地域が刻んだ自治の歴史は重いが、〝お任せ体質〟は心配だ。

市民の直接請求に基づく都内で初めての住民投票だった。高度成長期に決まった大型道路の計画が、少子高齢化の著しい低成長期に入り動きだした。地元の入たちが矛盾を覚えたのは当然だった。

計画現場の環境は水と緑に囲まれた住宅街に様変わりしている。他方、近隣の自治体では道路網造りが進んでいる。

一部地域の切実な問題は住民投票という手続きに乗せられ、市域全体の問題に格上げされた。市民が共に考え、意見を交わして決断する貴重な機会が生まれた。

英国の政治家ジェームズ・ブライスが「地方自治は民主主義の学校である」と唱えたように、小平市でまさに「民主主義の学校」が聞かれた。

だが、ふたを開けてみれば、投票率は35.17%と低調に終わった。条例のルールによって住民投票は成立せず、開票されないことになった。一票を投じた人の思いが無に帰したのは悔やまれる。

この結果をどう受け止めるべきか。小平市民にとどまらず、国民全体に自治の在り方を問う宿題が投げ掛けられたといえる。

多数決原理から見れば、市民の総意としての実効性を担保するため成立要件を50%で区切るという考え方には一理ある。半面、棄権行動そのものに政治的意味合いを与えてしまった。不成立を狙って棄権した人も現にいるという。

公職選挙のように、なるべく権利を行使する行動のみが価値を持つ仕組みが望ましかった。法的拘束力はないのだからあるがままの開票結果を市民で共有し、自治を鍛える財産にするべきだった。

自ら50%に満たない投票率で選ばれた市長と市議会が厳しいルールを課したがゆえに、民意の本当の所在が分からなくなった。市民が道路計画をどう考えていたのか知りたかった。

もっとも、局地的な問題とはいえ投票率の低さには落胆させられた。市は市民への情報提供を尽くしたのか。投票の呼びかけは徹底したのか。疑問は拭えない。

東日本大震災や福島原発事故の教訓は〝お任せ民主主義〟の怖さだった。地域への無関心がひいては国全体を危うくしないか。同じ轍(てつ)を踏まないための賢明さが一人ひとりに求められている。

小平住民投票

「用紙廃棄許し難い」

2013.5.28 東京新聞

東京都の道路計画を問う小平市の住民投票で、投票から一夜明けた27日、直接請求をした市民グループが市内で記者会見した。成立要件の投票率50%に届かず不成立となり、投じられた5万票以上が開票されないまま廃棄される可能性がある。「一人一人の思いが込められている。とても許し難い」と、投票内容を確認する必要性を訴えた。

投票から一夜明け、会見する「小平都市計画道路に住民の意思を反映させる会」の共同代表ら=27日、東京都小平市で |

会見したのは「小平都市計画道路に住民の意思を反映させる会」の水口和恵さん(51)ら共同代表三人。市選挙管理委員会が同日午前、投票用紙を封印する作業の立会人を務めた馬場悦子さん(60)は、51,010票の重みを「ものすごい量の投票用紙。非常につらい作業だった」と話した。

投票率は35.17%だった。水口さんは「住民が直接意思を示す住民投票で、成立要件は不適当」と批判。投票率に与えた影響について「道路計画の見直しは必要ないと考える人たちの棄権を誘発したと思う。投票しても成立しないなら無駄だ、という反応もあった」と指摘した。

住民投票告示後に小林正則市長が行った記者会見で、自ら投票するかどうかを明言しない消極姿勢が投票率を押し下げた可能性にも言及した。

会は同日行った情報公開請求に加え、「開票しなければ、税金を使った3,158万円の住民投票経費が無駄になる」と、近く住民監査請求もする方針。投票結果の内容が明らかになるまで、都が国へ道路計画の事業認可申請をしないよう近く文書で要請する。

都建設局の周郷友義・道路環境担当課長は「住民投票は小平市の取り組みなのでコメントすることはない。今夏に事業着手の予定で、沿線市と連携して事業を進める」と話した。

「天声人語」

2013.5.22. 朝日新聞

民主主義の実験がまた一つ積み重ねられる。東京都の小平市で26日に住民投票がある。対象は都道の建設計画だが、建設の賛否を問うのではない。市民は「住民参加で計画を見直す」か「見直す必要はない」か、どちらかを選ぶ

▼興味深い選択肢だ。建設反対といえば単純だが、計画の見直しというと意味が広い。道を造れという入でも、こんな幅はいらないとか、意見は分かれうる。市民の考えは多様である。それをなるべくすくい取ろうというのが、この設問の狙いだ

▼この二択ではわかりにくい、といった懸念もあったようだ。しかし、見直し派が多ければ、どう見直すのか、市民が集まって議論することになる。投票結果が出ておしまいではない。市民が行政の決定過程に入り込んでいく。斬新な設計である

▼一自治体での出来事とはいえ、意味合いは大きい。小平在住の哲学者で、今回の投票実現にかかわった國分功一郎さんは本紙に語っている。「ここに、日本の政治の縮図がある」。有権者は国、地方の議員や首長を選ぶだけで、省庁や役所には何も言えない。そんな仕組みではいけない、と

▼市民が関心を寄せても、議会政治や政党政治が取り上げず、選挙でも争われない問題は少なくない。それはおかしいと皆が声を上げる。小平の動きは3・11以後、原発政策をめぐって高まった直接民主主義のうねりと同じ流れの中にある

▼代議制を補うべき新しい民主主義の試みはまだ道半ばだ。小平の結果を楽しみに待ちたい。

希少種オオタカ、そんなに増えた?

2013.5.22. 朝日新聞・ニュースQ3

子育てするオオタカ=1999年、大阪府泉南市 |

種の保存法で希少種に指定されているオオタカ。環境省がこの指定を解除するかもしれないという。オオタカ、そんなに増えたの?

「寝耳に水だった」

「高尾山の自然をまもる市民の会」(東京都八王子市)の橋本良仁事務局長は、「指定解除検討」のニュースに驚く。同会は圏央道建設で自然が破壊されるとして、国などを相手に建設差し止めを求めた「高尾山元狗裁判」の原告。訴えは認められなかったが、原告に高尾山やオオタカも加わり、注目を集めた。

橋本さんは「オオタカさんが頑張ってくれたから、ゴルフ湯などの乱開発が相当止められた。自然を守るシンボルで、指定は解除すべきではない」と言う。

93年に指定 乱開発止める

なぜ、オオタカがいると開発が止まるのか。

国内の野生生物は、環境省レッドリスト(絶滅の恐れのある種のリスト)で絶滅危惧種とされた中から、捕獲や流通の規制により保護が進むと考えられる種が種の保存法で「国内希少野生動植物」に指定される。捕獲や販売などが原則禁止され、必要に応じて保全する生息地も指定される。

体長約50cmのオオタカは1993年に希少種に指定された。長野冬季五輪や愛知万博では開催予定地でオオタカの営巣が見つかり、会場が変更になった。

減少の理由は、生息地が減ったことや密猟だ。日本の剥製は海外の倍の値がつき、50万円以上で売れることもあるという。

NPO奮闘 徐々に数戻る

NPO法人「オオタカ保護基金」(宇都宮市)の遠藤孝一代表は「活動を始めた81年ごろは、見つかる巣全てが密猟されているような状態だった」。遠藤さんらは、巣が見える場所に車を止めたりテントを張ったりして朝から晩まで監視。こうした活動や、都市周辺の林にすむなどオオタカが環境に適応したことも手伝い、徐々に数は戻った。

生息数回復を受け、オオタカはレッドリストで2006年、準絶滅危惧種に変更された。環境省によると、日本野鳥の会の84年の調査で、全国で300~489羽だったオオタカは、08年の研究者調査では関東地方とその周辺で約5800羽まで増加。遠藤さんも「増えているのは間違いない。指定解除の検討を始めるタイミングだろう」と話す。

指定解除で密猟増加懸念

ただ、慎重な声もある。

千葉県野鳥の会の富谷健三代表は「増えたのは保護されている地域だけ。解除されれば保護への関心も薄れ、またすぐに減る」と心配する。

指定が外れても鳥獣保護法で捕獲などは原則禁止される。ただし、希少種は死んだ後も流通が禁止されるが、鳥獣保護法は死んだ個体の流通は禁じていない。剥製目的の密猟が再び増える懸念も指摘される。

遠藤さんも、オオタカがいることで守られてきた自然が壊されたり、密猟が増えたりすることを恐れる。

「ただ、これまではオオタカにおぶさりすぎだった。自然保護や密猟防止には別の仕組みを整備すべきだ」と訴える。

岐阜県内で鷹匠をする神内光示さん(46)は「今は欧米やウズベキスタンから輸入しており、解除されてもあまり影響はない」としつつ、「オオタカの保護活動はぞんざいにしないで」。 (山本奈朱香、神田明美)

「小平の問題じゃない」

住民投票告示 市越え広がる共感

2013.5.17. 東京新聞

東京・小平発 政治に声を

住民の意見を聞かずに、なぜ50年前に決まった道路計画を進めようとするのか。市民の問い掛けに、共感が広がっている。16日に告示された東京都小平市の住民投票は「小平だけの問題ではない」と、行政の政策決定の在り方に疑問を抱く人たちを引きつけている。(北爪三記)

住民投票を直接請求した市民グループ「小平都市計画道路に住民の意思を反映させる会」には、活動を手伝いたいとの申し出が増えている。こつこつと9万枚を配った手作りのちらしを見て連絡する人や、フェイスブックやツイッターで知った市外の人も多い。

福生市の無職男性(41)は15日に投票を呼び掛ける街頭宣伝の車を運転した。五輪招致をはじめ都民の税金の使い方に疑問を感じている。「都道計画はどうなのだろうか。小平市民しか『試合』に出られないけど、応援したい」と話す。 昨年、原発稼働の是非を問う都民投票を求めて活動したメンバーにも会を応援する人たちがいる。練馬区のタクシー運転手高橋直己さん(65)もその一人。ちらし配布や車の運転を手伝う。「大事なことには住民の意思を反映させたい」との思いから原発都民投票の実現を目指した。「住民投票は単に小平の問題じゃない。市民自治を何とかしようとしている人たち全体の問題だ」と語る。

「行政は住民をほったらかしで物事を決め、議会も追認組織になっている」と高橋さんは指摘する。「東京で初めて、直接請求で住民投票が実現した影響力は大きい。何とか成功させなければ」と意気込む。

市民の間にも関心が高まりつつある。計画地から離れた西武新宿線花小金井駅前で16日、投票の呼び掛けに耳を傾けた60代の主婦は「もっと詳しい情報が知りたい」。

住民投票を取り上げた市報を読み、市長が住民投票に消極的であると感じる。市の情報提供が不十分だと思い「分からないままでは判断できない。きちんと考えて結論を出したい」と話した。

計画地近くの玉川上水を愛犬と散歩していた無職武山?一(いくいち)さん(69)は「計画が決まった50年前と情勢は変わった。今回のように、その時代の有権者が意見を言える機会をつくっていくべきだ」と住民投票に期待する。

主権者である住民が置き去りにされ、行政が決める仕組みに武山さんは「民主主義はどこにあるのか」と疑問を感じる。「もちろん投票に行く。住民が意見を言う、このチャンスを生かさなければ」

50年前の計画なぜ

2013.5.16 朝日新聞

緑豊かな郊外の街の道路計画が、東京に初めての住民投票=■=を呼び込んだ。出発点は、住民が抱いた素朴な疑問。ツイッターなどソーシャルメディアの力を借りて共感の輪が広かった。

住宅地の中にある雑木林約0.8ヘクタール。「ここに道路ができるんだって」。住民投票運動のきっかけは、主婦の水口和恵さん(51)が6年前、道路計画を知人から聞いたことだった。

幼かった子どもを連れてよく行った場所だ。雑木林の中はひんやりとして、鳥のさえずりが響く。休日には子どもたちが自然観察をしたり、ハンモックに寝転

んだり。隣接する国史跡の玉川上水沿いでは、散歩を楽しむ人々が行き交う。

計画では、林の約8割が道路になる。しかも南北を結ぶ幹線道路として計画が作られたのは50年前。「今とは状況が違うのに、そのまま進めるなんておかしい」。2008年、環境問題に関わる人や地権者の住民らと道路問題を考える会を立ち上げた。

都や市に3回にわたって見直しを求める署名を提出した。都主催の「都民の意見を聴く会」でも、キンランやヒグラシなどの希少な動植物が確認されたことを訴えた。でも「行政は聞くだけ」で、計画は止まらなかった。「本当に日本は民主主義の国なんだろうか」。

▲都道計画の「現地を歩く会」を開き、雑木林を案内する住民グループのメンバー=3日、東京都小平市 |

もう、住民投票しかない。水口さんは住民グループ「小平都市計画道路に住民の意思を反映させる会」の共同代表に就いた。

昨年12月に署名集めを始めた。アイデアを出し合ってつくった条例案では、投票してもらう選択肢は道路建設への賛否にはせず、「住民参加で道路計画を見直す」か「見直す必要はない」にした。「住民が参加して議論できたなら、道路建股が答えでもしょうがない」。そう考えたからだ。

■住民投票

議会の解散や首長の解職など法律上の規定がある場合を除き、自治体が条例を定めて行う。法的な拘束力はないが、首長らに結果を尊重する義務を課す場合が多い。総務省住民制度課の2010年のまとめでは、全国で468件の住民投票が実施され、その約95%は市町村合併に関連する内容だった。合併以外では、原発や産廃処理施設、米軍関連などで行われている。

ツイートで共感の輸

共感は、思わぬ人たちにも広がった。

市内在住の哲学者・国分功一郎さん(38)。小平に引っ越してきた当初、この雑木林の前に住み、道路計画に疑問を抱いてきた。昨年11月、ツイッターで住民投票が行われることを知ったのがきっかけで、署名集めに参加。以来、さまさまなメディアで有名哲学者や音楽家とともに、この問題を発信し続けている。

ツイッターのつぶやきは、1日何十回にも及ぶ。

「どんな理念も実現されていない限り新しい。『民主主義』についてもそう思います」「自分たちの街のことを自分たちで決めるのは当たり前のことだ」 若手論客として人気の國分さんのツイッターのフォロワーは1万7千人。リツイートを重ねて広がり、「何か手伝わせてほしい」「友達に広めておきます」と次々に反応が来る。「みんな、こんなにも民主主義に飢えているんだ」と國分さんは感じている。

住民グループの懸念は、「投票率50%」の成立要件だ。この壁を乗り越えようと、メンバーはチラシを配り、街を歩き、投票を呼びかける。16日朝、市役所前で通行人に声をかけるメンバーの中に、水口さんの姿があった。「行政のあり方に一石を投じることはできた。市民の意思を示す初めての機会。何とか成功させたい」 (三島豊弘、市川美亜子)

★成熟した民主主義 ようやく出てきた

五十嵐暁郎(あきお)・立教大名誉教授(日本政治論)の話

これまでの住民投票は、原発や基地、巨大公共事業など国策にかかわる問題を抱えた住民が持ち込む場合が多数だった。だから、こうした問題が少ない東京では行われてこなかったのだろう。

今回のように、日常生活の中で生まれ、地域に根ざしたテーマが問われる住民投票は、日本では新しい夕イプ。欧米では数多くあり、ようやく成熟した民主主義における住民投票が出てきたと感じる。

投票率の成立要件を設けるのは他国でも行われ、妥当性はあると考えるが、問題は「50%」という数字。ドイツでは、直近の選挙を参考にした数字が設定されており、先月の小平市長選の投票率(37%)を考慮した数字を設定すべきだ。

北見道路国道と走り比べ

端野総合支所→訓子府町役場

2013.5.21 北海道新聞

【探求心】

自動車専用道の一般国道39号北見道路が3月末に開通してから1ヵ月余りが経過した。将来は訓子府、十勝管内陸別町まで延長される計画だが、現在、整備されているのは北見市北上一同市端野町川向の10.3キロ区間。網走開建は北見中心部の渋滞解消などの効果を期待しているが、実際に成果を上げているのか、北見道路と国道39号を2台の車で走って比較、検証した。

(北見報道部 中橋広岳、堀田昭一)

開通1ヵ月 到着時間 差は6分

渋滞解消効果薄く 道東道とつながれば真価発揮? |

北見中心部を貫く国道39号。多くの車や人が行き交い、信号も多い

国道39号 25キロ▼ |

|

自動車道 27キロ▲

北見道路を走る車。開通したばかりで道はきれいで、前後を走る車も少ない

|

5月16日正午、記者2人がそれぞれ車のハンドルを握り、北見市端野総合支所前を出発。1台は北見道路、もう土台は国道39号と道道北見置戸線を使ってゴールの訓子府町役場に向かう。

端野総合支所を出発して国道を北見方向に進んで約4分、北見道路を使う車は東10号交差点を左折して北見東インターチェンジ(IC)へ。左折直後にJR石北線を渡る踏切があるので注意が必要だ。午後0時6分、ICから北見道路に入ると、走る車は少なく、アクセルを踏みたくなるが、スピードの出し過ぎに気をつけなければ—。

一方の国道は昼時とあって、市中心部に進むにつれて走る車が増える。赤信号のたびに停車しなければならない上、道路脇の店舗に入ろうと右左折する車を回避したり、バス停に止まる路線バスを避けたりするたびに減速、停車を繰り返す。以前から国道を利用しているが、北見道路の開通で通行量が減ったようには感じられない。

同17分にとん田東町の交差点を左折して道道北見津別線に入る。あとはひたすら道なりに進んで訓子府町役場に向かうだけ。国道に比べて通行する車はぐっと少なくなった。

もう1台が利用する北見道路。前後を走る車もなく快調なペースで走り続け、北見東ICから約9分で北見西ICに着いた。そのまま道道北見置戸線を経由して午後0時半、訓子府町役場にゴールした。総走行距離は27キロ。端野総合支所を出発してからゴールまでの間に停車したのは踏切と信号のない交差点の計2ヵ所だけ。車も少なく、終始快調なペースで進むことができた。

一方、国道を走った車は北見道路に比べて6分遅れの同36分にゴール。総走行距離は25キロ。信号などで計12回停車した。実際に走ってみて、記者2人の感想は「思っていたより差が開かなかった」。

網走開建は北見道路の整備効果として①交通混雑の緩和②走行環境の安全性向上③物流利便性の向上—の3点を掲げる。しかし、いずれについても、北見中心部を離れ、北見道路をどれだけの車が利用がするのか疑問が残り、総事業費約398億円をかけて整備する必要性は感じられない。

ただ、北見道路はオホーツクと道東、道央エリアを結ぶ動脈幹線の一部だ。北見西IC−訓子府町間が2014年度に開通予定で、訓子府−十勝管内陸別町小利別間も現在、整備が進んでいる。将来的には道東道の足寄ICともつながる計画だが、建設は凍結されている。

これらの区間が開通し、つながって初めてその真価が発揮される。

*北見道路= 国道39号のバイパスとして2004年着工。総事業費約398億円。北見西(北見市北占、北見中央(同市若松)、北見東(同市端野町川向)の3ヵ所にインターチェンジ(IC)が設けられた。片側1車線で通行無料。設計速度は時速80々。山間部を通るため、トンネル5本と8橋で結ばれる。

「北見道路必要ない」

橋本さん講演

2013.5.11 北海道新聞

道路建設の問題について講演する橋本さん |

北見の市民団体「北見の自然風土を考える市民連絡会」(佐藤毅代表)は9日夜、「北見道路は本当に必要だったのでしょうか」と題した講演会を北見市民会館で開いた。約30人が参加した。

高尾山(東京)の道路建設の中止を求めて訴訟を起こし、現在は道路住民運動全国連絡会事務局長の橋本良仁さん(旭川出身)が講師を務めた。

橋本さんは、複数の道路が北見道路と並行していると指摘し「北見道路は必要なかった」と強調。その上で「国交省には道路建設を進めないと出世できないシステムがある。行政のすることは間違いないとの考えを打ち破るべきだ」と訴えた。

また、同市民連絡会のメンバーらが北見道路の違法性をめぐって起こしている裁判に触れ、「厳しい闘いだが、諦めないことで前に進める」とエ−ルを送った。

目指せ投票率アップ

都道計画見直す? 見直さない?

住民投票まで1ヶ月

2013.4.26. 東京新聞

東京・小平発 政治に声を

24日の臨時市議会で、住民投票の経費3158万円か予算化された。市選管は入場整理券や投票日を知らせるのぼり旗の作成などを急ピッチで進める。

住民投票は、国分寺市東戸倉二から小平市小川町一まで約1.4キロに計画されている都道「小平都市計画道路3・2・8号府中所沢線」について、住民参加で計画を見直すべきか、計画の見直しは必要ないかを問う。

告示は5月16日で、期日前投票は17~25日。26日の投票は通常の選挙と同様、市内27ヵ所に投票所を設ける。開票は翌日の27日に市役所で行う。

ただ、市が市議会に提出した条例改正案が今月24日に可決したため、投票率が50%未満のときは不成立となる。

市選管は告示後、住民投票が実施される経緯や投票の仕方などを説明するちらしを入場整理券と同封して有権者に郵送する予定。滝沢清見事務局長は「住民投票についての周知が大切なので、工夫して丁寧にやっていきたい」と話す。5月5日号の市報には住民投票の特集4ページが組まれるという。

▲街頭で投票を呼びかける「小平都市計画道路に住民の意思を反映させる会」のメンバーら=小平市で |

一方、条例制定を直接請求した「小平都市計画道路に住民の意思を反映させる会」は、街頭で投票の呼び掛けを続けている。25日には小川東町のダイエー小平店前で、買い物客らにちらしを手渡した。

メンバーの荻野晃さん(70)は「条例改正はがっかりしたけど、投票率50%以上を目指してやるしかない。知恵を集めて頑張りたい」と意気込む。

通り掛かった東村山市の女性(68)は「小平の住民投票は関心を持って見ている。投票率のハードルができてしまったけど、注目していきたい」と話した。

反対も賛成も自分たちで

住民投票条例 予想外の反響

2013.4.18. 東京新聞

東京・小平発 政治に声を 下

▲投票率を上げる取り組みを話し合う「小平都市計画道路に住民の意思を反映させる会」のメンバーら=13日、東京都小平市で(北爪三記撮影) |

|

「やっぱり難しいんじやないか」。昨年11月上旬、東京都小平市の公民館の一室は、重苦しい空気に包まれた。都道計画をめぐり、住民投票条例の制定を直接請求で目指す「小平都市計画道路に住民の意思を反映させる会」の10人ほどが集まっていた。

直接請求の署名活動期間は、開始から1カ月以内という制約がある。必要な法定数の3000人分を目指し、活動する矢先だった。ところが、思わぬ事態で足止めを食らう。石原慎太郎都知事の突然の辞任表明だった。

都知事選の選挙期間中(11月29日から17日間)は、地方自治法の規定で直接請求の署名活動はできない。署名開始を選挙後にずらすと、1ヵ月の活動期間に年末年始の連休を含んでしまう。

弱気ものぞく中、奮起したのは女性たちだった。「署名を呼び掛けるチラシもできてるじやないですか」。知恵と資金を出し合って作成したカラーチラシが5万部刷り上がっていた。「ここまで準備したのだから」。メンバーの腹は据わった。

都知事選と衆院選の投開票日の翌12月17日。メンバーたちは師走の街に繰り出した。反応は予想外だった。市内在住の哲学者國分功一郎さん(38)らも街頭署名に立って支援。ツイッターやフェイスブックで活動を知った人から「手伝いたい」との申し出も寄せられ、励まされた。

会の共同代表水口和恵さん(50)は「署名する人は林を守りたい、都道計画がおかしいと考える人が多かった」。一方で都道計画に賛成の立場から署名した人もいた。メンバーの会社員神尾直志さん(44)は「市民参加で計画を決めたい、という私たちの主張が受け入れられた」とみる。

■

集めた署名は7593筆、うち有効署名は7183筆に上った。自分たちで作成した条例案とともに市に提出した。膨らんだ期待感。しかし、それはすぐに小林正則市長への不信感に変わった。

市長が条例案を議会に提出する際、「都の広域的な道路整備事業に支障を来しかねない」との反対意見を付けたからだ。計画地の自治会長荻野晃さん(70)は「市は『都の事業だから』と繰り返すだけ。市民と一緒に考える姿勢がない」と不満を漏らす。

市長が反対意見を付けたものの、住民投票条例は市議会で成立、投票日は5月26日と決まった。会のメンバーが第一目標に掲げるのは、投票率のアップだ。水口さんは力を込める。「投票結果を市民の意見と言うためにも、できるだけ多くの人に参加してもらえるよう投票を呼び掛けたい」

50年前の都道計画に、今を生きる私たちの声が反映されないのはおかしい。素朴な疑問から始まった市民らの挑戦は、住民投票に向けて本格的に動きだした。

(北爪三記)

成立には投票率50%

小平市 追加要件 議会提出へ |

東京都小平市が5月26日に実施する都道計画の是非を問う住民投票について、市が「投票率50%未満のときは成立しない」とする成立要件を加えようとしていることが17日に分かった。住民投票条例の改正案を24四日の臨時市議会に提出する。

市議会各会派による幹事長会議で改正案を説明した。住民投票の有権者は選挙人名簿登録者が対象だが、改正案は「住民投票は、投票者総数が投票資格者総数の二分の一に満たないときは、成立しないものとする」との条文を追加した。

山下俊之副市長は本紙の取材に「住民投票をやる以上は、市民の総意を諮るべきで、信頼性の向上のために必要と考えた」と説明した。投票率が50%未満で成立しない場合、開票しないという。改正案に対する市議会各会派の賛否は割れているもよう。

条例制定を直接請求した市民グループ共同代表の水口和恵さんは「ひどい話だと思う。可決した市議会を軽視しているし、署名した市民の思いを踏みにじる行為だ」と憤る。

条例は市民グループが直接請求して市議会で一部修正した上で成立。今月16日に公布・施行された。市は臨時市議会に、住民投票の費用約3100万円を盛り込んだ一般会計補正予算案も提出する。

小平市内の選挙の投票率は、今月7日投開票の市長選が37.28%(前回39.31%)。昨年12月16日の都知事選は65.07%、衆院選は64.75%だった。

「意見聞く会」名ばかり

都道計画「意志示さないと後悔」

2013.4.17. 東京新聞

東京・小平発 政治に声を (上)

▲住民投票の対象になっている小平都市計画道路3・2・8号府中所沢線計画地=東京都小平市で、本社ヘリ「おおづる」から |

▲雑木林の前で道路計画について説明する水口和恵さん=東京都小平市津田町で(戸田泰雅撮影) |

|

小平市の小平中央公園にある約1.3ヘクタールの静かな雑木林。コナラの新緑が風にそよぐ。「子どもが小さいとき、よく遊ばせました。好きな場所なんです」。市に住民投票条例の制定を直接請求した市民グループの共同代表を務める主婦水口和恵さん(50)が笑みを浮かべる。

都道の計画を知ったのは六年前。雑木林を貫き、玉川上水の緑道も分断する。計画区間と並行して走る道路もある。しかも、50年も前に決定された計画だ。半世紀の間に自然環境への市民意識も経済状況も様変わりしている。「身近な緑を損ねてまで、なぜ道路を造らなければならないのか」。納得できなかった。

計画で立ち退きを迫られる住宅は、約220世帯にのぼる。水口さんは住民や市民活動の仲間と、見直しを求める活動を始めた。まず署名を集めて都と市に提出。市民が道路計画を話し合うワークショップの開催にも尽力した。都主催の「都民の意見を聞く会」にも参加し、計画の見直しを訴えた。

しかし、都側は訴えを聞き置くのみ。「市民参加」とは名ばかりで、計画は着々と進む。水口さんは強い疑問を抱いた。「日本は民主主義の国と言えるのだろうか」。住民の意見を反映する仕組みがない都市計画道路のあり方自体がおかしい。仲間と話し合い、行き着いたのが住民投票だった。

■

水口さんらが署名活動を始めたのは昨年12月17日。小平市の場合、住民投票条例制定の直接請求に必要な署名数は約三千人。これを1ヵ月で集めなければならない。仮に直接請求できても、市議会が条例案を可決しなければ実現しない。時間と労力をかけても実を結ぶとは限らない。それでも挑む価値はあるのか。当初、二の足を踏む仲間も多かった。

尾川直子さん(43)もそんな一人だった。だが、「今、声をあげなければ何も変わらない」との思いもあった。東京電力福島第一原発事故が頭にあった。「おかしいと思ったことは思うだけでなく、後悔しないように意思表示をしなければ、と考えるようになった」という。

「住民の意思を示したい」。水口さんたちはほかの市民グループにも参加を呼び掛け、14団体で住民投票を目指す新たな組織「小平都市計画道路に住民の意思を反映させる会」をつくった。集めた署名は直接請求に必要な数の2.5倍にあたる7593人分に達した。

3月27日、住民投票条例は13対8の賛成多数で成立。議場の傍聴席で笑顔があふれた。「多くの市民の関心や意識が、この結果を生んだ」と水口さん。都内の住民自治の歴史に新たな一歩を刻んだ瞬間だった。 3月27日、住民投票条例は13対8の賛成多数で成立。議場の傍聴席で笑顔があふれた。「多くの市民の関心や意識が、この結果を生んだ」と水口さん。都内の住民自治の歴史に新たな一歩を刻んだ瞬間だった。

◇

東京都内で初めて直接請求で成立した小平市住民投票条例。なぜ「初」の壁を突破できたのか。小平から報告する。 (北爪三記)

東京都内で初めて直接請求で成立した小平市の住民投票条例が16日、公布・施行された。投票日は5月26日と決定し、即日開票するかどうかは未定。条例に基づき、市内を通る都道計画の是非を問う住民投票が実施される。

対象の都道は「東京都の小平都市計画道路3・2・8号府中所沢線」。住民参加で計画を見直すべきか、計画の見直しは必要ないかを問い、市民の意向を確認するのが目的。

市長は投票結果を尊重し、市民の意思を都や国の関連機関に通知しなければならないと定めている。事業主体である都は、投票結果に拘束されない。

条例は市民グループが直接請求し、3月27日の市議会本会議で賛成多数で可決された。

【小平都市計画道路3・2・8号府中所沢線】

東京都国分寺市東戸倉2から小平市小川町1までの約1.4キロに幅32~36メートル、片側2車線を備える計画。1963年に都市計画決定された。町田市から東村山市まで6市にわたる計約27キロの一部で、区間に続く北側は一部を除き整備済み、南側は事業中。都が重点的に整備を進める多摩南北主要5路線の一つ。都は周辺道路の渋滞緩和や災害時の緊急物資輸送、避難などに効果があるとして、今夏の事業認可取得を目指している。

民主主義の欠陥正す

都道見直し運動に関わる 國分 功一郎さん(哲学者)

2013.4.6. 東京新聞【文化・土曜訪問】

それは、ちょっとした事件に違いなかった。東京都が小平市などで計画する都道の建設について、市民グループが待ったをかけたのだ。条例提案に必要な法定数の2.5倍にも及ぶ署名を集め、小平市議会は3月27日、見直しの是非を問う住民投票の実施を決めた。都内では初めてのことだ。歓喜する議場の傍聴席の輪の中に、哲学者の國分功一郎さん(38)がいた。 それは、ちょっとした事件に違いなかった。東京都が小平市などで計画する都道の建設について、市民グループが待ったをかけたのだ。条例提案に必要な法定数の2.5倍にも及ぶ署名を集め、小平市議会は3月27日、見直しの是非を問う住民投票の実施を決めた。都内では初めてのことだ。歓喜する議場の傍聴席の輪の中に、哲学者の國分功一郎さん(38)がいた。

およそ1年前、『暇と退屈の倫理学』がベストセラーとなった気鋭の若手哲学者。いま、都道の見直し運動に取り組み「小さなまちの小さな問題かもしれないが、現代の民主主義の欠陥を象徴している」と憤る。3月に刊行した中沢新一さんとの対談集『哲学の自然』(太田出版)でもその問題点を指摘した。

國分さんはパリ留学から帰国した2006年、市内で暮らし始めた。目の前にコナラの雑木林が広がり、その脇を玉川上水が流れる。博士論文の筆休めに散策し、煙草をくゆらせた。その場所が都道「3・2・8号府中所沢線」の予定地だと後に知る。「雑木林を守りたい」と思った。

* * * * *

10年冬、市内で聞かれた都の説明会に出席し、驚いた。職員は決めたことを一方的に説明するだけだった。

國分さんが指摘する一番の問題点は、主権者であるはずの民衆が、ただ指をくわえていることしかできない現状だ。

「行政が道路を造ると言えば、誰も止められず、物を申す権利も与えられない。これで民主主義と言えるのか。結局、われわれに与えられた権利は選挙で政治家を選ぶことだけ。これは物事を決めるのは議会などの立法府で、それを粛々と実行するのが行政機関という建前があるからです。でも、現実には道路をどこに造るかは行政が決め、議会は追認しているだけ。ならば、行政の決定に市民がアクセスできる権利を制度的に確保しなければならない」

住民投票は、行政ヘアクセスする方法の一つだ。昨秋、市民グループが署名集めを始めると、一緒に街頭に立ち、市民への理解を求めて講演会を開いた。ルソーをはじめ近代民主主義の理論を形成してきたのは歴代の哲学者たちだった。その欠陥を正すのも哲学者の責務との思いがあった。

意外なのは、7,592筆もの署名が集まったことだった。

國分さんは「3・11を経験し、日本人の政治アレルギーが薄らいできた。今、日本の政治はターニングポイントに来ている」と分析する。

「日本の政治はずっと白紙委任だった。高度経済成長以来、みんな自民党の悪口を言いながら、結局、自民党が最後は何とかするだろうと思っていた。政治運動は『プロ市民』と呼ばれる人たちが中心で、戦うこと自体が目的の場合も少なくなかった。人々は政治そのものに嫌気を起こしていた。しかし、震災を経て、いよいよ先行きの見えない時代に突入した。有権者自らが政治参加をまじめに考えないと、とんでもないことになる、と気付き始めた」

その結果の一つが、数万人規模で起きた脱原発デモのうねりだった。

* * * * *

では、昨年12月の衆院選にそのうねりが結び付かなかったのはなぜか。

「投票率は低調で盛り上がらなかった。選挙では何も変わらないという意識が染み付いているのではないか。個々の政策を決めてきたのが国会ではなく官僚だったとすれば、行政権にアクセスできないわれわれにはなすすべがない。現実問題として、選挙だけで政治を動かし、民主主義を機能させることに無理が生じている」

市民の政治参加の意識の高まりと現実の政治情勢とのミスマッチをどう埋めるか。「これからは政治家をツールとして使う意識が必要だ」と國分さんは言う。

「これはジャーナリストの津田大介さんの発言だが全くその通り。例えばデモをもっと有効に機能させるなら、米国のロビイストのように、政治家と交渉する人が必要だ。今の日本では『陳情』とひとくくりで呼ばれ、後ろ向きのイメージしかない。それを変えないといけない」

住民投票に反対する人たちは「議会制民主主義の原則を揺るがす」と繰り返したという。市民が選んだ代表者が代わりに政治を行うのが議会制民主主義だからだ。実際、5月末までに行う住民投票の結果に法的拘束力はない。仮に反対票が多数でも、道路を造るかどうかは都が決める。

「今の住民投票制度は決して万能薬ではない。現在の民主主義の欠陥を補うには、住民投票やパブリックコメントに拘束力を持たせるなど、民意を反映させる仕組みをいくつも補完していく、そんな政治改革が必要です」 (森本智之)

PM2.5大気汚染

国内発生源対策を

2013.3.31. しんぶん赤旗【社会リポート】

PM2・5(別項)による大気汚染に市民の不安が広だっています。環境省は専門家会合の結果をまとめて2月末、注意喚起のための暫定的な指針を出しました。(浜島のぞみ)

環境省は「今回の事象は大陸からの越境汚染と都市汚染の影響が複合している可能性が高い」として自治体に測定強化を求めています。今回の暫定基準値は1立方メートルあたり日平均値70マイクログラムで、これを超えた場合の行動目安として「不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らす」などとしています。

群馬県では3月上旬から住民に外出時の注意喚起情報を出すことになりました。

同県には現在、ひとつ約400万円の測定器が3台あります。

県環境保全課大気汚染係の田子博係長は「県内に注意喚起情報を出すにはあと最低2台の増設が必要で、早期に整備することになりました。ただ、光化学オキシダントの注意報を出す場合は県内14台で測定したデータをもとにしています。同等の体制にするにはさらにあと9台が必要です」といいます。

しかし測定器購入に国からの財政支援はありません。各県の担当者は「予算の裏づけなしに測定強化を言われても」と頭を抱えます。

「九州とは異なり、関東地方で測定したデータで中国からの影響が主原因になることはほとんどありません」と田子さん。大気汚染物質の測定・分析に15年間、たずさわってきました。田子さんは「発生源を科学的に調べないと必要な対策を間違ってしまう可能性があります。国が自治体の測定データを解析して有効な対策を打ち出してもらいたい」と要望します。

◇ 暫定基準は乱暴すぎる

国が暫定日平均値を2倍もの値にゆるめたことを批判するのは、東京大気汚染訴訟弁護団の西村隆雄弁護士です。「そもそも環境基準値は日平均値35マイクログラムです。このレベルを超えると、ぜんそくなど呼吸器疾患や循環器疾患(冠動脈・脳血管疾患、脳梗塞、うっ血性心不全)による受診、入院や死亡が増加することから決められました。暫定基準はあまりに乱暴です」といいます。 国が暫定日平均値を2倍もの値にゆるめたことを批判するのは、東京大気汚染訴訟弁護団の西村隆雄弁護士です。「そもそも環境基準値は日平均値35マイクログラムです。このレベルを超えると、ぜんそくなど呼吸器疾患や循環器疾患(冠動脈・脳血管疾患、脳梗塞、うっ血性心不全)による受診、入院や死亡が増加することから決められました。暫定基準はあまりに乱暴です」といいます。

西村さんは、東京都が発表しているPM2・5発生源のデータから、都内および関東6県の人為発生源のうち34%を自動車が占めていると読み解きます。

2011年度の東京都における年平均値の測定結果は、自動車排ガス測定局(沿道)12局中で環境基準を満たしたのはゼロ、一般測定局(非沿道)16局中で2局のみでした。 2011年度の東京都における年平均値の測定結果は、自動車排ガス測定局(沿道)12局中で環境基準を満たしたのはゼロ、一般測定局(非沿道)16局中で2局のみでした。

「PM2・5対策としてディーゼル自動車対策や新車の排ガス規制強化、都心部への流入規制、ロードプライシング(流人車課金)の導入による自動車交通総量の削減などの対策が急務です」と西村さんは話します。

◇ 自動車排ガス寄与は明らか

50歳でぜんそくを発症した、東京公害患者と家族の会の増田重美事務局長(62)の話 50歳でぜんそくを発症した、東京公害患者と家族の会の増田重美事務局長(62)の話

PM2・5は欧米では早くから注目され測定、規制対策がとられてきた汚染物質でした。日本では私たち東京大気汚染訴訟の和解協議で初めて環境基準の設定に向けた検討が約束され、ようやく2009年9月に環境基準が設定され、測定体制の整備が悲められてきました。

自動車排ガスの寄与は明らかで、原因物質をとりのぞく対策が必要です。行政が必要な規制や指導をしなければ企業は動きません。公害の被害防止と根絶のために設置された環境省は本来の役割を果たすべきです。

〔 別項 〕 〔 別項 〕

PM2・5 直径2.5マイクロメートル以下の微小粒子状物質で大気汚染の原因となり、吸い込むと体内の深部に入り込み、肺がんやぜんそくなどを引き起こします。日本では2009年、環境基準を1立方メートルあたり日平均35マイクログラム以下、かつ年平均15マイクログラム以下と決められました。

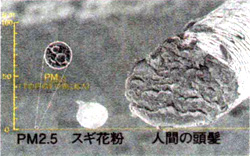

高尾山

2ヵ所で湧水枯れ

雨降っても回復せず

2013.3.24. 東京民報

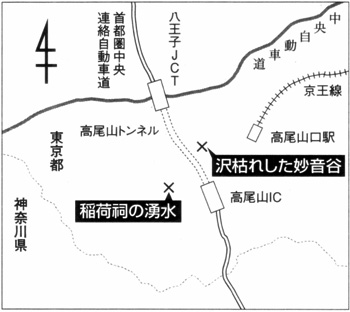

豊かな自然がそのまま残り、都民の憩いの場ともなっている高尾山(八王子市)。その中腹を貫く圏央道のトンネルが開通して1年になる3月、2ヵ所で湧水の枯渇が起きていることが分かりました。「高尾山の自然をまもる市民の会」が7日に記者会見し、明らかにしたもので、その後、雨が降っても湧水は枯れたままです。 (稲村七郎)

多くの人に親しまれる高尾山の直下を貫く圏央道のトンネル

多くの人に親しまれる高尾山の直下を貫く圏央道のトンネル |

|

|

水枯れが起きたのは東京高尾病院裏の登山道入り口にある「妙音谷の湧水」と、散策路6号路沿いの「稲荷祠(ほこら)の湧水」。この場所は高尾山自然保護団体が定期的に調査しており、3月1日、2日の連続枯渇の連絡を受け、自然保護団体「地権者の会・むさふび党」事務局長の石鍋誠さんが4日に確認しました。

14日深夜に6ミリの雨が降るなど、3月に入っての高尾山への降雨量は16ミリになりますが、湧水枯れが続いています。

「妙音谷」はもともと豊かな水量があり、登山客が飲み水としても利用していました。ここが枯れたのは、トンネル工事が始まった08年3月、掘削完了直前の11年5月に続いて3回目です。

「稲荷祠」は、11年5月についで2度目の水枯れです。

石鍋さんは「2ヵ所とも、冬場の渇水期でもトンネル工事が始まる前は水が枯れたことがないところです。工事開始後に起きた水枯れでも雨が降ればすぐ回復しました。しかし今回は16ミリの雨が降ったのに枯渇したままです。地下水位が大きく下がっている可能性があります」と事態の深刻さを憂慮します。

自然保護団体などが、トンネルを掘ることで地下水の枯渇や土壌の乾燥などで植物に悪影響が出ると工事中止を繰り返し求めてきました。実際、トンネル工事が始まると、滝や沢での水枯れ、地下水の水位が下がるなどの事態が次々と起こりました。

石鍋さんは「水位が下がると高尾山の生態系への影響が出ます。長い目で見ると植生の根の張りも弱くなり、岩肌が風化して崩れる度合いが増えてくる。そこを歩くことが相当に危険になってきます。水の保全が欠かせません」と言います。

ところが国上交通省は、トンネルの供用を開始した昨年3月末で、湧水量や地下水位などの観測を中止してしまいました。

水枯れの状況を調査する石鍋さん(右)と橋本さん(3月7日、妙音谷の湧水) |

高尾山の自然をまもる会事務局長の橋本良仁(よしひろ)さんは「トンネルの建設中止を求めて起こした裁判でも、地下水の水位に影響を与えると主張してきたがそのとおりになっている。今回の水枯れもトンネルの影響によるものです。工事が終わった後に高尾山がどう変化するかは重要なことなのに、国交省は観測を中止してさっさと引き揚げてしまいました。あまりにも異常です。観測を再開させなければなりません」と語りました。

高尾山 東京の郊外にありながら、自生する植物が1300種を超え、タカオスミレ、タカオフウロなど固有のものか60種以上もある「天然の植物園」です。また5000種を超える昆虫が生息し、ブッポウソウなど鳥類も豊富です。「首都圏のオアシス」として年間300万人が訪れています。

中国のPM2・5問題

2013.3.18. 全国商工新聞 【視 点】

道路住民運動全国連絡会 事務局長 橋本 良仁 道路住民運動全国連絡会 事務局長 橋本 良仁

このところ中国からの越境汚染として、PM2・5による大気汚染報道を耳にします。PMとはParticlate Matter=微小粒子状物質の略で、PM2・5は大気中に浮遊する直径2・5マイクロメートル(千分の1ミリメートル)以下のとても小さな物質です。粒径は人の毛髪の30分の1ほどの大きさで呼吸器の奥深くまで入りやすく、ぜんそくや肺がん、心臓病などのリスクを高めます。

発生源は多様で土壌や火山、黄砂など自然からのものや自動車排ガスや工場のばい煙など人の経済活動由来のものがあります。日本の環境基準は1立方メートルあたり日平均値で35マイクログラム以下、かつ年平均値で15マイクログラム以下です。

* * * * *

中国は経済成長が著しいため環境対策が追いつかず、40年前の公害列島日本と同じような状況にあります。

四日市、川綺、千葉をはじめ東京、大阪、名古屋などの大都市は光化学スモックが発生し、多くのぜんそく患者が命を奪われました。そうした中、公害被害者は国民的な公害反対運動を展開し企業や国、自治体に環境対策を取らせできたのです。

北京市は視界をさえぎる大気汚染のため、高速道路の通行止めや航空便の欠航が相次ぎ、1月に濃霧が発生しなかったのはわずか5日という異常事態、市民の大半がマスクを着用せざるを得ない事態が生じました。ただ、北京や上海などの大気汚染はPM2・5によるものもありますが、ばい煙などもっと大きな粒子の有害物質が原因と考えられます。

* * * * *

PM2・5による大気汚染は、環境対策が不十分な中国からの越境汚染、つまり「もらい公害」との誤った報道があります。日本のPM2・5対策は十分とられているのでしょうか。笞えはノーです。東京都の場合、2011年度に都内28ヵ所の測定地点で年平均値が基準をクリアしたのはわずか2ヵ所だけでした。日本は中国レベルの汚染は克服しましたが、欧米と比べPM2・5濃度は依然として高いのが実態です。沿道のPM2・5汚染は深刻で、ぜんそく患者は増え続けています。

96年、ぜんそくなどに苦しむ東京の公害被害者たちは、「きれいな空気を力いっぱい吸いたい」「東京に青い空を取り戻したい」と国や自動車メーカー7社を被告に裁判を起しました。6年半の裁判をたたかい抜き、和解条項でPM2・5の環境基準設定とともに公害対策の実施を国に約束させたのです。欧米より10年遅れの現在の基準は、09年9月にようやく決まりました。まさに公害被害者たちが命がけでつくったPM2・5の環境基準です。

* * * * *

2月27日、環境省は注意を必要とする暫定的な指針値を、「1日平均で70マイクログラムと決め、指針値を超えた場合は外出や換気を控えるとしました。しかし、この数値に明確な科学的根拠はありません。米国では、心臓や肺に病気がある人、高齢者や子どもといった影響を受けやすい人は35マイクログラム、特に敏感な人は15マイクログラムを超えると注意するような基準にしています。

命がけの環境基準に対して、環境省は遅々として対策を進めようとしません。「PM2・5の由来が分からない」というのがその言い分です。環境省や東京都は測定していますが、道路建設を進める国土交通省はPM2・5の測定すら拒んでいます。道路沿道で測定すると数値が高く出るのが分かってしまうと困るからです。自然や環境、国民の健康よりも無駄な道路建設や大型開発を優先する国の在り方が鋭く問われています。

高尾山で水枯れ 東京

2013.3.13. しんぶん赤旗【クローズアップ】

多様な動植物が生息する高尾山(東京都八王子市)を南北に貫く圏央道トンネルが開通して25日で1年になるのを前に、山中の沢で湧水が枯れたことが、自然保護団体の調査で分かりました。(東京・川井亮)

自然保護団体

「圏央道トンネルが原因」

国交省の水位観測中止を批判 |

トンネル開通後、水枯れが分かったのは初めてで、自然保護団体の代表は「トンネル工事の影響であることは明らかだ」と批判しています。

水枯れしたのは高尾山の散策路6号路沿いにある稲荷祠(ほこら)の湧水と、付近にある妙音谷の沢。圏央道トンネル建設を告発し自然破壊を監視している自然保護団体「地権者の会・むさゝび党」の石鍋誠事務局長が今月1日に沢と湧水を確認したところ、どちらも水が枯れていました。

◇ 工事開始から

高尾山では2007年のトンネル工事開始後、湧水が枯れ、10年5月にはトンネル直上の観測地点で地下水位が9メートル低下。掘削完了直前の11年5月にも妙音谷と稲荷祠で水枯れが起きていました。 高尾山では2007年のトンネル工事開始後、湧水が枯れ、10年5月にはトンネル直上の観測地点で地下水位が9メートル低下。掘削完了直前の11年5月にも妙音谷と稲荷祠で水枯れが起きていました。

また、高尾山の北隣にある八王子城跡でもトンネル工事の開始後、「御主殿の滝」などが枯れ、専門家も「滝は国史跡の重要な構成要素。水枯れはトンネル工事を承認した文化庁の許可条件に背くものだ」と批判しました。

◇「影響認めず」

高尾山の水枯れした沢を調査する石鍋さん(右)ら = 7日、東京都八王子市 |

しかし、国土交通省の「トンネル技術検討委員会」(委員長・今田撤東京都立大学名誉教授)は昨年3月、高尾山中の地下水位が「降雨による変動を伴いながら回復している」、湧水も「トンネル掘削の影響は認められない」として、地下水位や湧水量などの観測終了を提言。国交省はこれを受け、高尾山と八王子城跡で行っていた観測を同月末で中止し、観測機器を撤去していました。

国交省相武国道事務所は本紙に対し「水枯れは降雨量の減少によるもので、トンネルが原因ではないと思う。観測終了はトンネル技術検討委員会の提言を受けたもので、再開することはない」と言います。

しかし、観測地点の地下水位は10年6月時点の高さ260メートル前後で昨年3月まで推移しており、水位が回復しているとはいえません。

石鍋さんは「トンネル着工前は少雨でも湧水は枯れなかった。トンネルが原因であることは明らかだ。トンネルが開通したからと国交省が高尾山や八王子城跡の地下水観測をやめだのは、開通後に山がどう変化したか分からなくするもので、あまりに異常だ」と話しています。

◆国・都は誠実な回答を 清水都議がコメント ◆国・都は誠実な回答を 清水都議がコメント

圈央道トンネルによる高尾山の水枯れは、自然保護運動の人たちが以前から警告してきたことで、それが現実になったのは大変残念です。

国交省は今後、都に環境影響評価(アセスメント)の事後評価報告を提出するとしていますが、地下水位や湧水量の測定も昨年やめてしまいました。これで、どうして科学的な評価ができるのか。

都の事後アセスでは、住民や自然保護団体が意見を述べる機会を設けていません。しかし、自然保護団体の警告通りの事態になったのは明らかなのですから、国も都も耳を傾け、疑問に誠実に答えるべきです

。

高尾山

湧水2ヵ所枯れる

市民団体確認

トンネル開通後初

2013.3.8. 朝日新聞

「妙音谷の湧水」を調べる石鍋誠さん。周囲の岩がかろうじてぬれている程度だった = 高尾山 |

圏央道のトンネルが開通した高尾山で、中腹の湧水2ヵ所が枯れているのを7日、市民団体が確認した。トンネル工事が始まってから1ヵ所は3回目、もう1ヵ所は2回目の枯渇で、昨年3月にトンネルが開通してからは初めてになるという。

NPO「高尾山の自然をまもる市民の会」(橋本良仁事務局長)によると、枯れたのは、東京高尾病院裏の登山道入り口にある通称「妙音谷の湧水」と、「前の沢」の川沿いにある通称「稲荷ほこらの湧水」。いずれも3月1日から枯れた状態が続いているという。2ヵ所近くの地下を高尾山トンネルが走っている。

07年にトンネル工事が始まると、「妙音谷」は08年3月と11年5月に枯渇した。「稲荷ほこら」も11年5月に枯渇し、12年後半は1リットル以下になっていた。雨が降ると一時的に湧水量は戻るが、減少傾向は止まっていないという。

市民の会の石鍋誠さんは「工事前は冬場の渇水期でも、この2ヵ所は枯れなかった」として、工事の影響を心配する。「地下水位が下がると動植物に影響し、土砂崩れなどが起きやすくなる」と、指摘する。

これに対し、国土交通省相武国道事務所は「渇水期による一時的な現象ではないか」と話している。付近に地下水位計などを設置していたが、「工事中は地下水位が一時的に低下したが、今は回復しつつある」として、昨年3月で計測をおおむね中止した。石鍋さんたちは「回復しているとは思えない。早急に測定を再開して、データを公開してほしい」と求めている。

「奇跡の山」真価伝える

2013.3.2. 読売新聞 【多摩 山河あり 冬 4】

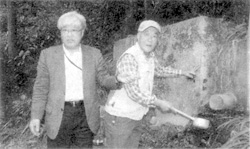

〈小泉武栄(たけえい)先生 最終講義〉。

2月16日、小金井市の東京学芸大学大講義室の黒板に横幕が張られた。定員300人の席は、学生から白髪頭の人まで幅広い世代で埋まった。 2月16日、小金井市の東京学芸大学大講義室の黒板に横幕が張られた。定員300人の席は、学生から白髪頭の人まで幅広い世代で埋まった。

「原始人のような感覚で、人のやらないことばかりやってきた」。定年退職する地理学研究室教授の小泉武栄さん(65)は、ほほ笑みながら語った。紺のブレザーに黄金色のネクタイ、グレーのスラックスに登山靴のいで立ち。秋川源流の三頭山や多摩丘陵、中国・黄河源流や北極圏など国内外の調査研究を振り返った。

「日本の山はなぜ美しい」(古今書院)「山の自然学」(岩波新書)…。教べんを取った約35年の間、多数の本を著した。引く手あまたの理由は、地質・地形から山の植生の成り立ちを理解する手法のパイオニアだからだ。

ある地域の樹木や草花をまとめて植生と呼ぶ。山の植生は、気候の影響によって形づくられると説明されてきた。例えば、枯れた針葉樹が帯状に延びる「縞(しま)枯れ」という現象は強風によって生じる、といった具合だ。だが同じ気候条件でも、縞枯れが生じない地域もある。そこで地質に注目してみると、縞枯れが起こるのは岩がごろごろとした岩塊斜面であることが分かる。ここの樹木は岩塊を包むように根を張っており、強い風が吹くと根が切れ、立ち枯れするのだ。

こうした地質と植生の密接な関係は、東京大学大学院博士課程に在学していた1970年代前半、北アルプス・鉢ヶ岳の地形調査の過程で気がついた。「植生分布の研究では、なぜか土地条件というものがすっぽりと抜け落ちてきた」。そう話す小泉さんは独自の着想ができた理由を、足裏の感覚に求める。「ここの地面は『妙に軟らかい』などと感じるのです」

身近に接してきた金沢大学地域創造学類准教授(地理学)の青木賢人(たつと)さん(43)は「初期の人類が持っていたであろう鋭敏な感党が残っているのでは、と思ってしまう。小泉先生を超える弟子は現れていない」

長野県北部の瑞穂村(現飯山市)の農家に生まれ、蝶(ちょう)を追いかける昆虫少年だった。高校時代、三国山脈の苗場山山頂で湿原を目の当たりにし、山の美しさに目覚めた。78年に地理学教室の助手になり、国内外の山を研究。豊かな自然が気に入り、現在はあさる野市に居を構える。

一般の入にも山の素晴らしさを知ってほしいと、提唱してきたのが「自然を読み解く山歩き」。高山植物の美しさをめでるだけでなく、地質に注意して歩くと山全体が違って見える。足元の岩や砂れきの色が変わると、そこに咲く植物もガラツと変わる。社会人向けの講座も各地で開き、好評を博している。

「頂上に立つことよりも、途中で見たり聞いたりすることが大切」。そんな小泉さんが、奇跡の山と呼ぶのは高尾山だ。

標高600メートル足らずながら植物は約1300種もあり、「都内にありながら日本一植物の種類が多い山」なのだ。本来は日本海側の多雪地域に分布するブナは希少で、粘板岩と砂岩からなる地質によって江戸時代の小氷期から生き残ってきたことを現地調査で明らかにした。

そんな奇跡の山の中腹にトンネルを通した圈央道問題では反対の論陣を張った。将来的に地下水の枯渇や土壌の乾燥化が生じ、植生に悪影響が出ることを心配している。「地質・地形と植生が密接に結びついていることを理解すれば、別ルートの検討も進んだはず。自分の力が至らなかったという、じくじたる思いもある」

この日最終講義の締めで、“私の山の神”として妻礼子さん(64)の新婚時の写真をスクリーンに映し出した。夫の留守が多い家庭で、男女3人の子どもを成人させた。表舞台に出ることの少なかった愛妻への感謝を表し、万雷の拍手が弟子の間から湧き上がった。

小泉さんは今、こう語る。「縁あってあきる野市に住んでいるから、多摩の山々ともじっくり向き合いたい」。第二の人生の登山口に立ち、新たな一歩を踏み出す。

*早春の散策スポット

高尾山(八王子市)のブナ 全体で約80本あり、ケーブルカー局尾山駅周辺などで観察できる。この時期は葉を落とし、枝の様子などが分かる。問い合わせは、高尾ビジターセンター(0426・664・7872)

公共事業 大盤振る舞い止めよう

市民団体が国会内で緊急集会

2013.2.24. 東京民報

公共事業改革市民会議(橋本良仁代表)は15日、総額13兆円の補正予算案について参議院での慎重審議を求める緊急集会を開きました。全国の道路やダムなど環境破壊をもたらす有害な大型公共事業に反対している12の市民団体など約100人が参加しました。

安倍内閣は「日本経済再生に向けた緊急経済対策」に基づき、総額13兆1千億円の2012年度の補正予算案を国会に提出し、衆議院を14日通過しました。

補正予算案は「復興防災」に3兆8千億円を全面に押し出しながら、「国土強靭化」を旗印に各省庁を通じて新規大型の公共事業への大盤振る舞いになっていることへの批判が目立ちました。

主催者の橋本代表が同市民会議としては初の集会になるとあいさつし、補正予算案の審議を前に市民団体の知恵と力を集めようと緊急集会を開いた趣旨を説明。補正予算の概要や、国会審議の様子が報告されたあと、道路住民運動全国連絡会の長谷川茂雄氏が「無駄な公共事業に反対しているのに、公共事業全体に反対しているようにすり替えている」などと、国土強靭化論を批判しました。

講演する五十嵐教授 = 15日、千代田区 |

五十嵐敬喜法政大学教授は、「公共事業で日本経済は再生するか?」と題して記念講演。補正予算の特徴を説明し、多数派の政権与党に対抗するには、マスコミ対策のほか、公共事業の一点で野党が共闘することの必要を強調しました。

それぞれの市民団体の代表も運動の現状を手短にアピールしました。

集会には日本共産党から穀田恵二国対委員長、田村智子参院議員が参加。穀田氏は「公共事業は老朽化対策こそ急ぐべきで、新規大型公共事業に予算をつぎ込む余裕はまったくない」などと補正予算に反対した理由を説明し、「皆さんと一緒に政治のありようを正していこう」と激励しました。

PM2.5 日本にも発生源

2013.2.23. 東京新聞「こちら特報部」

中国で深刻化する大気汚染の微小粒子状物質「PM2.5」が、日本にも飛来し、騒ぎになっている。実は、東京都内など都市部のPM2.5は、以前から環境基準を超えていた。国内の車や工場の排出ガスが主要な原因だ。日本は公害を克服したとされるが、国のPM2.5対策は置き去りにされたままになっている。 (荒井六貴)

「例年より出荷量は増えている。商品が品薄になっている店もあるようです」。医療用マスクなどを製造販売する興和(名古屋市)の広報担当者は話した。「PM2.5、インフルエンザウイルス、スギ花粉と三つが重なって、需要が増えた」。ウイルスやPM2.5をカットする機能があるマスクが売れ筋だという。

中国だけが原因じゃない

PM2.5をシャットアウトするには、インフルエンザ用のマスクも有効だ=東京都中央区で |

中国から飛来するPM2.5の健康への悪影響を防ぐためとして、環境省は、大気中の濃度が高い日には、外出や屋内の換気を控えるよう注意を呼び掛けるなど暫定的な指針案を示している。全国の都道府県や政令市には測定局を現在の約六百ヵ所から1300ヵ所に増やすよう求めている。

「まずは自治体で整備を」としているが、財源不足などから、自治体は早急な対応は難しいのが実情だ。

国立環境研究所の21日の発表では、1月31日に全国155測定局のうち48ヵ所(31%)で基準を超えていた。西日本を中心に濃度が高く、「大陸からの越境汚染が影響したと考えられる」としている。

しかし、西日本で基準値を超えた測定局数や日数は、昨年同時期と同程度で、実際にどのくらいの影響があったのかは、はっきりしていない。さらに、東京や名古屋などで濃度が高いのは、都市で発生したPM2.5の影響が大きいという。担当者も「長期にデータを集める必要がある」とする。

車や工場の排出ガス主因

都市 以前から基準超す

実は、東京や名古屋など都市部では、以前からPM2.5が環境基準を超えていた。

PM2.5の環境基準は一立方メートル当たりで年平均値が15マイクログラム以下かつ、1日平均で35マイクログラム以下。2011年度、東京都内の測定局28ヵ所のうち、基準を満たしたのは2ヵ所だけ。板橋区の中山道沿いで年平均19.1マイクログラム、足立区綾瀬で一日平均46.7マイクログラムを記録。23区内の測定局は全滅だった。都内の小学生のぜんそく罹患率は6%台で、10年前より悪化している。

都が、都内のPM2.5の発生源を推計したところ、関東の一都六県で通行する車によるものが11%程度。それに、工場などを加えた人為的な発生源は3割を超える。都内では、幹線道路沿いの測定局の数値が、住宅街を上回っており、車の排ガスの影響が認められる。

◆デスクメモ

駆け出しのころ、千葉の大気汚染訴訟を取材した。企業側は、健康被害との因果関係は証明されていないと言い張った。長い訴訟の中で「青空を返せ」と訴えていた高齢者が次々亡くなった。あれから二十年以上。今では、健康に影響することははっきりしている。あの訴訟の教訓は、何だったのか。(国)

削減策遅れる環境省

怒るぜんそく患者「国内の現状無視」

東京大気汚染訴訟の原告ら(左側)が、国や都の担当者にPM2.5の削減策を求めた=19日、東京都台東区で |

「東京都内のPM2.5が環境基準をオーバーしているのは、中国のせいだと思っているのか」。東京大気汚染訴訟弁護団の西村隆雄弁護士が、環境省の担当者に詰め寄った。19日、都内で聞かれた、ぜんそく患者や支援の弁護士ら約30人と、国と都の役人約50人が意見をぶつけ合う場。

西村弁護士が「PM2.5がこれだけ騒がれているのに、行政には削減策の目標もない。いつになったらつくるのか」とただすと、環境省の担当者は「分からない。発生源を解明してから、対策をどう打つか決める」と答えるのがやっとだった。

日本でも戦後の高度経済成長期に、工場や車から排出される大気汚染公害が深刻化した。三重県四日市市や川崎市などでは、空が排煙で真っ黒になり、ぜんそくなどで苦しむ人が急増。患者らが企業などを相手に訴訟を起こした。

その後、工場などの窒素酸化物(NOx)や硫黄酸化物対策は進み、環境基準が強化されたこともあり、日本の大気汚染は改善されたとされる。

だが、日本でPM2.5が注目されるようになったのは最近になってからだ。環境基本法に基づく、環境基準が設定されたのは2009年。基準が厳しい米国の例を参考にした。本格的な監視態勢を整備し始めたのは、10年からだ。

国道4号線の環状7号との交差点近くは、交通量が多くPM2.5の数値が高い = 22日、東京都足立区中央本町で |

東京大気汚染訴訟の原告は、車の排ガスに合まれるPM2.5などによって、ぜんそくや慢性気管支炎などを患ったとして、国や都、メーカー7社などに損害賠償を求め、1996年に提訴した。07年、東京高裁で、医療費助成制度の創設や大気汚染対策の強化、メーカーが12億円の解決金を支払うことなどで和解が成立した。

ところが、環境省はPM2.5対策を遅々として進めようとしない。「PM2.5の由来が分からない」というのが、その理由だ。

50歳の時にぜんそくを発症した「東京公害患者と家族の会」事務局長の増田重美さん(68)は「今でも、薬なしには生活できない。PM2.5が削減されなければ、症状はますます悪化する」と切実だ。「国は、中国ばかりに原因があると見せかけている。国内のPM2.5を無視するのはおかしい」

環境告は、自治体には測定局を増やすよう要求しているのに、道路を管理する国土交通告には求めていない。国交省はすでに、NOxなどを調べる測定局を持っており、自治体がPM2.5のために新設するよりも、費用が安くすむ。環境省大気環境課は「大気汚染防止法で、測定は都道府県が実施することになっている。国交省に求める権限がない」と釈明する。

道路管理 国交省に測定局増設 求めず

ぜんそく患者らは、これまで、国交省にもPM2.5の測定局を設置するよう求めてきたが、国交省道路交通管理課は「車がどれぐらいの発生源となっているか分からない。現段階では対応を決められない」と極めて消極的だ。

西村弁護士は「国交省は、沿道でPM2.5を測定すると、数値が高くなるのが分かってしまうから、嫌なのだろう」とみる。増田さんは「大気汚染訴訟の和解を決めたのは、前の安倍政権の時だった。約束した和解条項にもある環境対策をしっかりやってもらいたい」と要望する。

兵庫医科大の島正之主任教授(公衆衛生学)は「日本のPM2.5は全体的に数値が高く、継続的に対策を強化していくことは必要だ」と強調する。「中国の大気汚染で、日本が被害者のようにみられているが、日本にも発生源がある。中国ばかりに目がいくのは正しくない。国内のPM2.5対策も考えるべきだ」

日本の交通

基本法で移動権の明記を

【私の視点】弁護士 工藤 一彦

2013.2.7 朝日新聞

国土交通省は民主党政権下で「交通基本法案」を国会に提出した。実質的な審議がされないまま、衆院解散とともに廃案になってしまったが、急速な高齢化が進む日本の交通システムがこのままでよいのかという問題意識に基づき、自動車に偏重してきた交通政策を見直そうというものだった。 国土交通省は民主党政権下で「交通基本法案」を国会に提出した。実質的な審議がされないまま、衆院解散とともに廃案になってしまったが、急速な高齢化が進む日本の交通システムがこのままでよいのかという問題意識に基づき、自動車に偏重してきた交通政策を見直そうというものだった。

民主党政権の誕生直後から、国交省は法制定に向けた動きを始めた。最終的に法案からは削られたものの、「すべての人々が健康で文化的な最低限度の生活を営むために必要な移動権を保障すべきだ」という理念が当初、明確に打ち出されていた意義は大きい。

たとえば車を運転できない高齢者が、買い物などのために移動する権利。それが移動権だ。私が所属する第二東京弁護士会も、基本的人権の一環として、移動権が法で保障されるべきだと提言する。

移動権が保障されれば、赤字経営に陥りがちな公共交通網の維持のため、行政が公的資金を積極的に支出する根拠ができる。「買い物難民」など交通に不自由するお年寄りの増加が予想される超高齢化社会を、安全で快適にするために欠かせない枠組みともいえる。移動権には「安全に移動する権利」も含まれる。生活道路への車両進入禁止などの規制をかけやすくし、暴走車両に歩行者が巻きこまれる事故を防ぐ一歩になる。

そもそも日本は、道路交通事故で亡くなる歩行者や自転車走行者の割合が、欧米諸国に比べて際立って高い。根っこにあるのは、狭い国土で人が車との共存を強いられてきた現状だ。しかも車が「主」で歩く人は「従」である。

明らかに主従が逆転した交通政策の精神は、歩道橋のあり方に端的に表れる。足の弱った高齢者に歩道橋を渡ってもらうのではなく、生活道路の安全を保障し、子どもたちも含め、歩く人のすべてが道路の主役になる政策への転換が、いま求められている。

そのためには、交通基本法案の再提出と成立が必要である。その際、移動権の明記が大切なのは論を待たない。めざすのは、人々が車だけに頼らず、歩行、自転車、バス、路面電車、鉄道などの「足」を自由に選べる、コンパクトなサイズの社会である。

政権に復帰した自民党が昨年の通常国会に提出した国土強靭化基本法案で、高速道路網の整備など車中心の旧態依然の姿勢が目立つのは気掛かりだ。出発地と目的地をただ往復することが多い車社会が、たとえばシャッター通りを生み出した事実を忘れてはならない。移動権には地域の閉塞感を打破するカギさえもが潜んでいることに、自民党は気づくべきだ。

探照灯

東九州道 続く対立

用地買収 強制手続き入り

2013.2.5 読売新聞

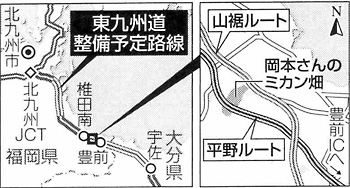

建設が進む東九州自動車道・椎田南(築上町)—宇佐(大分県宇佐市)間●の一部の用地買収を巡り、事業者の西日本高速道路と地権者の間で長年対立が続いている。計画が明らかになって10年以上。地権者の合意が得られず、事業者側は「強制買収」の手続きに入った。最終手段が取られる可能性が高まっている。(杉尾毅) 建設が進む東九州自動車道・椎田南(築上町)—宇佐(大分県宇佐市)間●の一部の用地買収を巡り、事業者の西日本高速道路と地権者の間で長年対立が続いている。計画が明らかになって10年以上。地権者の合意が得られず、事業者側は「強制買収」の手続きに入った。最終手段が取られる可能性が高まっている。(杉尾毅)

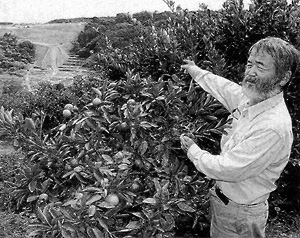

工事車両が行き来するむき出しの土地。すぐ隣りの斜面には、青々とした葉を茂らせたミカンの木が並んでいる。

「ここは、亡き父と少しずつ広げてきた大切なミカン畑なんですよ」

地権者で、西日本高速道路への土地の引き渡しを拒否している豊前市松江の農業、岡本栄一さん(66)は言った。建設中の高速道路は岡本さんの農地を貫く計画で、問題の農地はちょうど半分で分断する形の約1・65ヘクタールだ。

計画を知ったのは14年前。事前の相談は記憶にない。「自分もミカンを本州に出荷しており、自動車道の必要性も理解している。だが、なぜこのルートなのか」

地権者が代替ルート案「民間の意見公の事業に」

疑問を感じ、専門書で高速道路の構造や工法、事業費の積算などを研究。約3年をかけて自ら代替ルートを考案した。現ルートよりも約1・5キロ南側の山の斜面に沿って造るものだ。用地費が安く、工法も安価で、事業費を半額以下に抑えられるうえ、既存道路を活用でき、インターチェンジヘの接続道路を新たに造る必要もなく、地元の費用負担も軽減されるという。

岡本さんは西日本高速道路に提案したが、計画は変わらず、これまでに3度、事業認定の事前差し止めなどを求めて裁判所に提訴。事態がこう着するなか、昨年10月、国土交通省は、同区間について法律に基づき土地の強制収用が可能になる事業認定を行った。

この際、国は、反対意見について見解を示している。岡本さんの代替案は、「多様な観点からの検討を踏まえたものではない」と指摘。現行ルートよりもカーブが急で、勾配も大きく、事業費の算定についても「設計や積算の精度が異なる」とした。一方、現行案については「既存の公共施設などを避けながら、できるだけ最短距離を結べるルートであり、合理的」と評価した。

しかし、公共事業の調査、研究などを行う有識者らでつくる「国土問題研究会」(理事長・奥西一夫京都大名誉教授)は、代替ルートは当局の手法を取り入れて作られており精度は十分で、「安全性も問題ない」としている。

「民間の意見が公の事業に反映されるシステムにしてほしい」と岡本さん。近く事業認定の取り消し訴訟を起こす方針だ。

西日本高速道路は「現行ルートが最適と認識している」として、ルート建設に必要な民有地168ヘクタールのうち、すでに98%の土地を買収。交通基盤の整備が遅れている東九州の基幹道路として地元自治体などからの期待も高いこともあり、早期完成を目指している。

ミカン園近くの東九州自動車道の工事現場(写真奥)を指し示す岡本さん

用語解説

●東九州自動車道・椎田南―宇佐間

北九州市から鹿児島市までを結ぶ東九州道(約436キロ)のうちの28・3キロ。西日本高速道路が、料金収入で賄う「有料道路方式」で建設し、事業費は約956億円。2016年度までの開通を予定しているが、同社は2年前倒しした14年度中の完成を「努力目標」としている。

費用対効果「1.4」妥当か過大か

西日本高速道路は、同区間での事業の妥当性を示す「費用対効果」を 「1・4」と試算。公共事業では、費用対効果は「1」を上回るよう計画されなければならないが、岡本さんや現ルートに反対する人は「実際は『1』を下回るのでは」と訴える。

国土問題研究会によると、費用対効果の分析には、走行時間の短縮効果を金額に換算してデータの一つに使う。同社は、同区間から遠く離れた地域の一般道まで効果が出るとして計算しており、同研究会がそうした道路を除いて計算すると、「0・7」に下がったという。さらに「区間の交通量の見積もりも周辺の交通量の実態を考えると過大だ」と指摘する。

東京都八王子市の首都圏中央連絡自動車道(圏央道)高尾山トンネルなどの建設に反対する住民らが事業認定などの取り消しを求めた訴訟の高裁判決では、住民らの訴えを退けたが、国が事業認定の際に用いたデータを示さなかった点などを批判した。

原告団事務局長だった橋本良仁さん(67)(八王子市)は、「岡本さんの主張に対し、西日本高速道路は、『(建設用地が)岡本さんの土地でなければならない』と証明できる資料を示す必要があるのではないか」と話す。

東九州道建設地

闘う農家

迂回ルート提案「ミカン畑守る」

土木工学独学 費用半減、専門家も評価

2012.10.14 東京新聞

「ルートを変更すれば、計画の半額以下の費用で済むはずだ」。九州東部を縦断して建設される東九州自動車道。福岡県豊前市のミカン農家岡本栄一さん(66)は、土木工学を独学で習得して、代替ルートを提示。事業主体の西日本高速道路や国を相手に闘いを挑んでいる。(林啓太) 「ルートを変更すれば、計画の半額以下の費用で済むはずだ」。九州東部を縦断して建設される東九州自動車道。福岡県豊前市のミカン農家岡本栄一さん(66)は、土木工学を独学で習得して、代替ルートを提示。事業主体の西日本高速道路や国を相手に闘いを挑んでいる。(林啓太)

「亡き父とー緒につくったミカン畑をつぶしにかかってくる」

「高速道路にミカン畑をつぶされる」と建設が進む場所を指さす岡本栄一さん=福岡県豊前市で |

十二万平メートルの広さを誇る岡本さんのミカン畑。やや黄みを帯び始めた青い実がびっしりとなっている。だが、谷を挟んで南側約七百メートル先の丘は、頂上から麓まで重機で崩され、赤茶けた土が露出していた。

ミカン作りに精を出す日々が突然、揺さぶられたのは十三年前。東九州道椎田南(福岡県築上町)—宇佐(大分県宇佐市)間(二八・三キロ)のルートが公表され、ミカン畑を幅百三十メートル、長さ四百メートル、深さ四十五メートル切り裂いて通ることが分かったのだ。

岡本さんは、地権者や沿線の住民ら約四百人と「東九州自動車道予定路線反対期成会」を設立。会長として、地元の反対運動を引っ張ってきた。

西日本高速のこの区間の計画は、九百五十六億円の事業費をかけて主に平野部を通す「平野ルート」だ。岡本さんは、農作業の合間に土木の専門書を読み込み勉強した。そして、「建設費をむやみにかさ上げしようとしているとしか思えない」という結論に至った。

「安価な工法でも済むところへ高価な橋桁をわざわざ採用している。トンネルを通すのに低い山を選んでいるため、天井の崩落を防ぐための割高な工事をしなければならなくなる」

岡本さんは「代案を示すことで西日本高速の工法のでたらめさを明らかにしたい」と考えた。平野ルートに並行して走り、ミカン畑や宅地を迂回する「山裾ルート」を独自に調べ、揃案した。このルートなら「橋脚を立てる場所に安定した岩盤層を選ぶなどすれば、国の安全基準を満たしても四百五十億円で造れる」と主張する。

土木工学の専門家も山裾ルートを推す。災害や開発問題について研究する「国土問題研究会」(京都市、理事長・奥西一夫京都大名誉教授)は、岡本さんの依頼で両ルートを比較

した。今年五月にまとめた調査結果は、岡本さんの主張の妥当性を大筋で認めた。 同研究会の中川学事務局長は「工法を工夫すれば、建設費をもっと削減することも可能だ」と指摘する。「西日本高速は平野ルートの交通量を一日七千台と予想するが、在来の並行する道路は交通量が少なく、五千台を割る可能性もある。もともと高速道路が必要かどうかから問わなければならない」

西日本高速は二〇〇六年、同区間を着工。用地取得率は98%に達し、平野ルートは「既成事実化」しつつある。国は今月五日、土地収用法に基づく強制収用の前提となる事業認定をした。岡本さんは、近く事業認定の取り消しを求めて、福岡地裁に提訴する。

事業費は、利用料が予想より減収となれば、将来的に税金で穴埋めする可能性もある。岡本さんは力を込める。「子や孫の世代にツケを残さないためにもミカン畑は絶対に譲ることはできない」

|